Ascesa e caduta del brutalismo

Il complesso delle Tre Fontane a Roma opera di Giuseppe Perugini (cr. Amirandus Wikimedia commons)

Lo stile architettonico ha attraversato i decenni

Nelle società occidentali sta succedendo qualcosa di strano, tutto quello che si dava per scontato viene messo in discussione, la democrazia, la pace, la bontà, l’onestà, il rispetto, la scienza, l’impegno e tante altre cose che venivano considerate valori consolidati. In questo mondo sottosopra anche l’architettura non sfugge al tritacarne, in particolare l’architettura moderna.

L’antitesi di moderno sarebbe antico, sorpassato, fuori moda, obsoleto, ma la definizione che viene usata degli odiatori architettonici è quella di tradizionale. Oggi gli ideologi del cattivismo globale inneggiano ad una generica architettura tradizionale, che è poi qualsiasi cosa non sia moderna, da una baita alpina nella periferia di Lecce ad un palazzo borghese parigino in un villaggio rurale dell’Uzbekistan.

La scuola del Bauhaus (Wikimedia commons)

La fonte di ogni nefandezza sarebbe stata individuata nel Bauhaus tedesco, definito come un covo di terroristi da eliminare, dimenticando forse che l’hanno già cancellato i nazisti. C’è però un nemico ancor più odiabile da abbattere, il brutalismo.

Tra tutti i sottofiloni del movimento moderno il brutalismo è stato quello degli anni ’60, il più radicale e sfacciatamente ottimista, ragioni sufficienti per odiarlo. Il problema però per i neo tradizionalisti è che il redivivo brutalismo sta tornando di moda.

Il moderno

Premesso che in architettura viene considerato moderno ogni stile che nel suo tempo emerge come nuovo, quello che oggi consideriamo moderno è tutto ciò che è stato costruito dopo gli anni 20 del novecento e coincide con edifici alti, materiali nuovi, finestre grandi, linee squadrate e il rifiuto delle decorazioni.

Il Royal National Theatre di Londra, esempio di architettura brutalista (Wikimedia commons)

Aldilà degli aspetti estetici e costruttivi l’avvento del movimento moderno ha coinciso con quello delle democrazie e in effetti ha significato anche che ai tanti poveri delle città europee e americane veniva promesso di vivere in appartamenti luminosi, soffitti alti e soprattutto con acqua e servizi igienici, tirandoli fuori da tuguri, baracche, case insane.

Per stare alle nostre latitudini la promessa si è concretizzata con gli anni del boom del dopoguerra, quando quasi tutte le famiglie delle città del centro nord sono andate a vivere nei nuovi e candidi appartamenti dei condomini costruiti dallo Stato e da costruttori privati, che per noi boomers sono quelli in cui siamo nati.

Cantiere Ina casa a Matera, fine anni 40 (cr. National archives college park Wikimedia commons)

Mentre nel dopoguerra in Italia gli architetti, scottati dallo stravolgimento che il fascismo aveva fatto del razionalismo, avevano apportato alla modernità un tocco di storicismo e vernacolo, in Inghilterra si è deciso di imporre il nuovo linguaggio architettonico come metafora della rinascita del paese. Il Regno Unito si era risvegliato dopo la guerra, vincitore, ma povero e malconcio, le classi popolari per la prima volta al potere volevano una propria città, quella moderna.

Marsiglia, l'Unità d'Abitazione di Le Corbusier (dalla pagina Fb Archtowork)

Il tema diventa allora politico, gli architetti di orientamento comunista, allineati al diktat stalinista, vagheggiavano di realismo e neobarocco, ma quelli più giovani volevano buttarsi a capofitto nel razionalismo. Nel giro di pochi anni a partire dal 1953 la partita volge favore dei secondi. A Marsiglia Le Corbusier mette finalmente in pratica un pezzo della sua utopia, costruendo l’Unità d’Abitazione, nel frattempo in URSS Nikita Chruscev manda in pensione Stalin e con lui il barocchismo della sua architettura, imponendo il razionalismo e l’industrializzazione edilizia.

La svolta

La ricostruzione di Londra e delle altre città inglesi poteva finalmente iniziare con architettura e urbanistica che rappresentassero il protagonismo delle nuove classi popolari e rompessero definitivamente con la fallimentare eredità dell’impero.

Il contesto economico e politico era pronto, i giovani architetti anche, il razionalismo odiato dai nazisti aveva solo bisogno di una nuova immagine rispetto a quella degli anni 30 per interpretare i tempi nuovi e questa nuova veste gliela fornisce Le Corbusier con l’ostentazione del cemento armato nell’Unità di Abitazione.

Il “beton brut” offre l’ispirazione per la nascita del “New Brutalism” definito nuovo anche se in realtà non ve n’era stato uno vecchio. Sono in particolare una coppia di architetti, Alison e Peter Smithson, ad aprire le danze con una scuola nel sud dell’Inghilterra realizzando il primo edificio neo brutalista, che alla pubblicazione nel 1954 Architectural Review definisce “l’edificio più autenticamente moderno della Gran Bretagna”.

Da quel momento in tutti i paesi più avanzati si diffonde e sviluppa il brutalismo in tutti i progetti più importanti di rinnovamento urbano.

Anni d’oro

Nel decennio più ricco e spensierato del XX secolo, tra il 1955 e il 1965 tutte le città che volevano mostrare la loro modernità cominciarono a realizzare edifici brutalisti, prima con piccoli interventi, poi con palazzi sempre più importanti. In pochi anni esplode una autentica rivoluzione architettonica e urbanistica che accompagna lo stile di vita del dopoguerra, ma sarà nel corso degli anni 70 che vedranno la luce gli edifici più iconici di quel movimento e che oggi sono oggetto di venerazione postuma.

-wdtr.jpg)

Il complesso di Park Hill a Sheffield (cr. Alex Liivet Wikimedia commons)

Sheffield, la città dell’acciaio, nel ’61 porta per la prima volta alle estreme conseguenze la visione organica di città moderna costruendo sul colle che sovrasta la città la gigantesca struttura residenziale in cemento di Park Hill e Hyde Park al posto del vecchio e fatiscente quartiere, per quasi 10.000 abitanti.

Brutalismo sovietico, Museo di storia locale a Kamianske (dalla pagina Fb Case popolari)

Sono però i paesi socialisti a trovare nel brutalismo la cifra della loro identità politica, realizzando edifici istituzionali, commerciali, monumenti o anche semplicemente delle fermate di autobus con un’enfasi strutturale che solo il cemento armato poteva rendere forma significante.

Contemporaneamente all’esplosione in tutto il mondo di questo stile supermoderno ne affiora la crisi, difficile dire dove e quando, ma forse proprio là dove era cominciata, in Inghilterra e proprio con una esplosione.

Il crollo di Ronan Point a Londra, 1968 (Wikimedia commons)

Se oggi parliamo di brutalismo citando gli edifici più importanti, una infinità di edifici più anonimi sono stati nel frattempo costruiti nelle periferie di tutte le città, tra questi molti con tecniche di prefabbricazione, che garantivano la rapida realizzazione di case. Il 16 maggio 1968 l’esplosione di una cucina a gas in una delle torri di Ronan Point a Londra provoca il crollo della stanza d’angolo di tutti i 22 piani dell’edificio, secondo il principio del domino.

L’umore della società stava cambiando e un fiammifero acceso in cucina alle sei meno un quarto ha reso evidente che la promessa della modernità stava fallendo. Lo spirito del cambiamento si stava tramutando in rabbia nelle strade parigine, l’ottimismo era svanito da tempo e lo sviluppo economico si era interrotto.

La crisi

La natura abbietta e la miseria degli slum vittoriani era un ricordo lontano e le classi lavoratrici cominciano a chiedersi perchè a loro toccava vivere in condominio, mentre i ricchi stavano nelle villette suburbane.

La zona di edilizia sociale Pruitt a Saint Louis (cr. Usa Geological Survey Wikimedia commons)

Nei paesi anglosassoni si passa al tritolo. A Saint Louis il grande quartiere di edilizia sociale Pruitt Igoe, progettato dall’architetto delle torri gemelle (demolite da una differente forma di pensiero retrogrado) sorge nel 1955 e già nel 1972 ne avviene la demolizione. Il brutalismo è sempre stato uno stile inviso alle élite conservatrici, ma per una trentina d’anni era diventato sinonimo di orrore anche per il popolo.

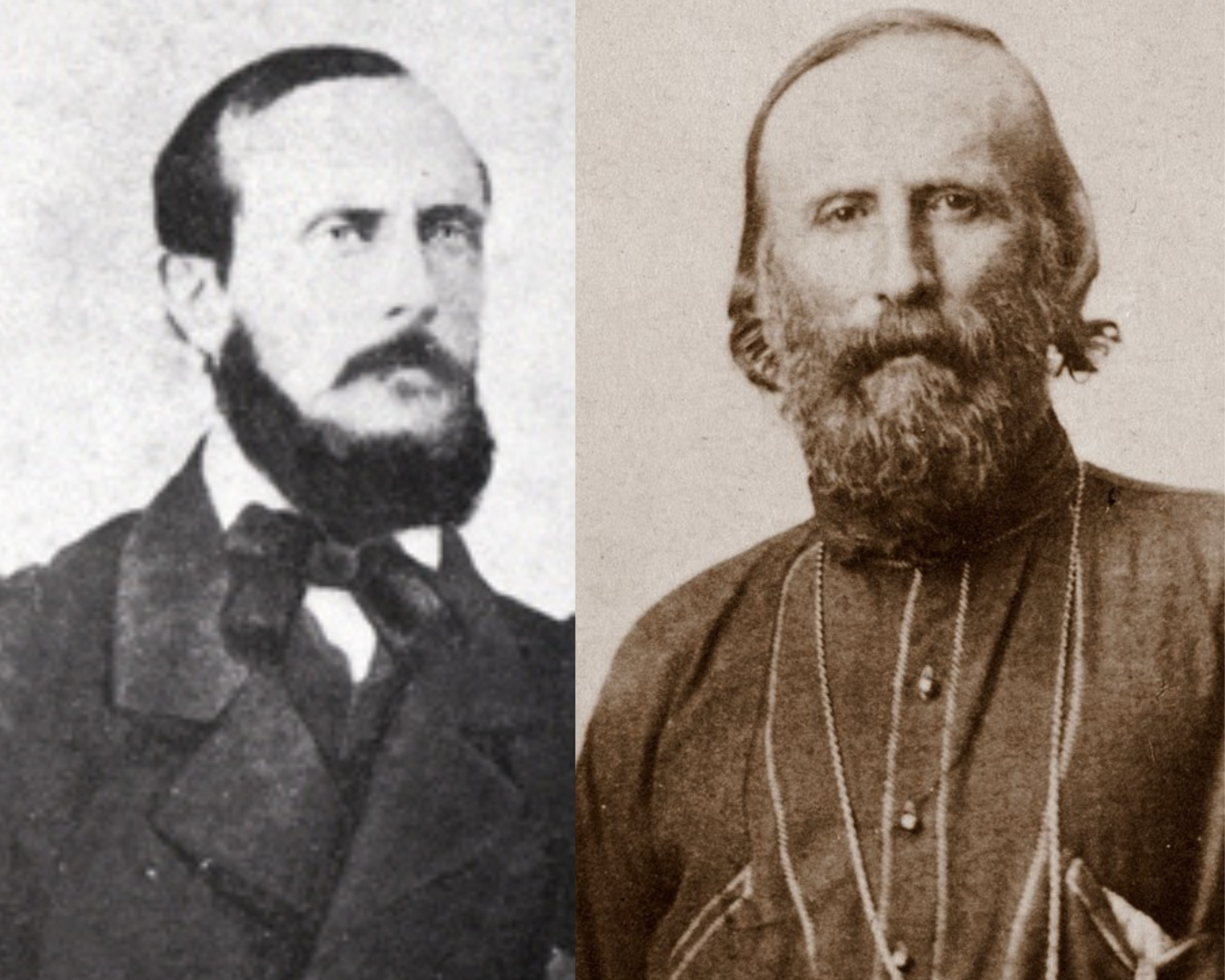

Erno Goldfinger e Ian Fleming (Wikimedia commons)

Erno Goldfinger era un architetto ungherese trasferitosi nel Regno Unito, dove si impose come autore di architettura brutalista, tra cui Belfron e Trellik Tower, due grattacieli londinesi, prima coperti d’infamia e oggi icone di stile. Pare che Ian Fleming fosse talmente avverso al moderno da aver dato il nome dell’architetto a uno dei suoi personaggi malvagi più famosi.

Revival

Certo è che tra gli anni 80 e 90 il brutalismo subì una avversione sostenuta dall’impopolarità soprattutto delle mega strutture residenziali, torri e serpentoni, ma soprattutto dal riflusso, dal superamento del moderno, dalla rinascita dell’individualismo e dell’edonismo.

Ora invece siamo all’apice di una stagione di revival. Si moltiplicano le pubblicazioni e le pagine social sul brutalismo, si organizzano i viaggi e gli edifici brutalisti sono oggetto di pellegrinaggio, il costo degli appartamenti del Barbican o in un edificio di Goldfinger sono saliti alle stelle, gli alberghi più alla moda scelgono di nuovo lo stile crudo del cemento per essere giovani e cool.

Il Barbican center di Londra (cr. Man vyi Wikimedia commons)

Anche se molti usano oggi il termine per qualsiasi edificio moderno o pensando sia sinonimo di bruttezza, il brutalismo attira e incuriosisce. Tutto questo contrasta con il tentativo in corso di demonizzare il moderno e di riportare in auge le architetture tradizionali e nazionali di inizio 900, non solo per ragioni stilistiche o estetiche, ma soprattutto per l’utopia che il brutalismo rappresentava. L’idea che democrazia e progresso sociale fossero solidi e belli come il cemento “brut” nudo e crudo.

Riproduzione riservata