Villaggio, allievo di Kafka e Gogol

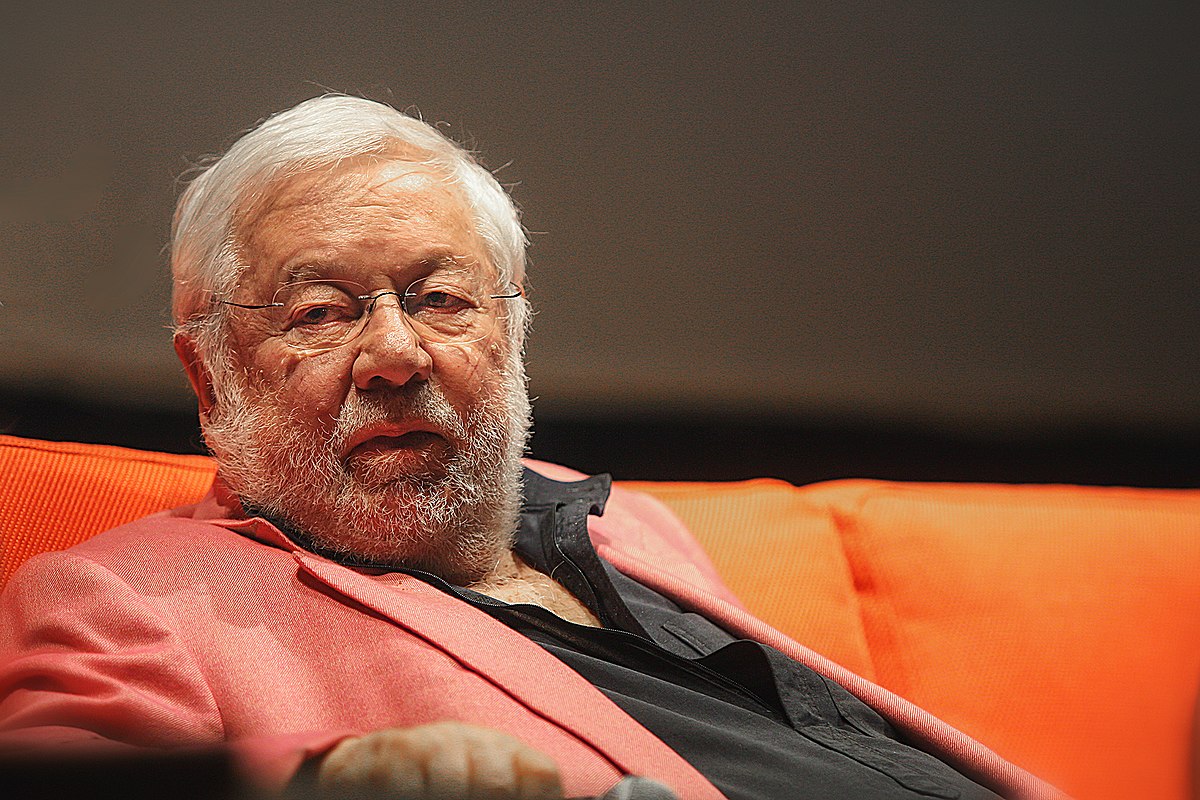

Paolo Villaggio nel 2012 al Premio Chiara di Luino (cr. Associazione Amici di Piero Chiara Wikimedia commons)

Fantozzi, nato dai libri

Cinquant'anni fa, il 27 marzo 1975, usciva nelle sale italiane il film "Fantozzi" con la regia di Luciano Salce, primo di una saga di dieci pellicole. iosonospartaco celebra il personaggio che ha segnato gli italiani e che a mezzo secolo di distanza non ha perso un briciolo della propria attualità

Inizia così il primo libro scritto nel 1971 da Paolo Villaggio che, pubblicato da Rizzoli col semplice titolo di “Fantozzi”, avvierà la fortunata serie narrativa, e dal 1975 cinematografica, del ragionier Ugo, un nato perdente, una “merdaccia” al lavoro e una “belva umana” a casa con il cognome spesso storpiato in Fantocci o Pupazzi, circondato da una moltitudine di iconici, buffi personaggi. Nato dalla raccolta di articoli scritti per “l’Europeo” e da una serie di sketch televisivi, il romanzo sarà seguito nel 1974 da “Il secondo tragico libro di Fantozzi” e da altri cinque, sino all’ultimo “Tragica vita del ragionier Fantozzi” del 2012. In queste opere, suddivise in brevi capitoli, si può notare un percorso che utilizzando originali espedienti narrativi, come quello della lettera scritta dal ragioniere all’editore per chiedere di non pubblicare il “secondo tragico libro” perché in ufficio si prendono gioco di lui, vira verso temi d’attualità e di politica definendo progressivamente il pensiero di Ugo, sostanzialmente reazionario con sporadiche quanto inutili ribellioni.

I romanzi sono divenuti un fenomeno letterario e culturale di massa, con un record di copie vendute (ben un milione e mezzo per il solo “Fantozzi”), numerose ristampe e traduzioni, e hanno determinato, grazie anche alle trasposizioni cinematografiche, il successo di Villaggio non solo in veste di autore e attore, ma anche di personaggio pubblico, di intellettuale politicamente scorretto e anticonformista.

Le copertine dei primi due libri della saga di Fantozzi

Uno dei principali motivi di successo e interesse, ancora oggi, dei libri di Fantozzi consiste nei diversi livelli di lettura che si possono individuare dietro alle trovate comiche e all’apparente essenzialità della forma e dei contenuti, come nel caso del celebre, divertente episodio, tutt’altro che banale, della corazzata Potëmkin.

Partendo dall’analisi dello stile di scrittura si nota come l’autore abbia una padronanza dell’italiano che gli consente di inventare una sorta di neolingua, articolata mediante un periodare secco, frasi brevi e lineari, dialoghi essenziali e icastici, termini ed espressioni di registro basso, anche scurrili, e congiuntivi stravolti allo scopo di caricare di attributi iperbolici e paradossali sia le situazioni che i personaggi.

L’innovazione operata in ambito linguistico può essere riassunta dall’aggettivo “fantozziano”, che al pari di “felliniano” o “kafkiano” è ancora oggi utilizzato correntemente e inserito in vocabolari, quali lo Zingarelli e il Treccani, per indicare sia una persona impacciata e servile sia un accadimento penoso e ridicolo.

Ed è attraverso l’espressione “kafkiano” che si entra nel mondo di Fantozzi, infatti è stato lo stesso Villaggio a confermare d’aver tratto ispirazione da Kafka e dalle sue surreali tragiche narrazioni, da “La metamorfosi” a “Il castello” e “Il processo”. Anche Gogol’, col suo racconto “Il cappotto” e la comica, grottesca rappresentazione sia della società che dell’apparato statale ha offerto, sul piano stilistico e tematico, importanti spunti per creare il personaggio e l’ambiente nel quale è inserito.

Questo legame è stato colto dal poeta russo Evtushenko, il quale durante un convegno a Venezia ha citato Villaggio come l’unico nostro scrittore riconducibile a Gogol’. Sergio Pautasso, poeta, saggista, critico e docente universitario, all’epoca direttore editoriale di Rizzoli, è stato il primo a comprendere il valore dei testi pubblicati su “l’Europeo” e, in un proficuo rapporto con il loro giovane autore, a inserirli in una struttura più compiuta, articolata in racconti ed episodi brevi, giudicando Villaggio il migliore fra gli scrittori comici italiani per la sua capacità di creare caratteri, non solo situazioni.

Fantozzi si potrebbe definire un’ultima maschera della Commedia dell’Arte che, sebbene situata nel contesto degli anni ‘70, sotto il profilo umano conserva la sua valenza, poiché nonostante si tenda a negarlo ognuno di noi ancora oggi può ritrovarla dentro di sé, nelle proprie piccole e grandi miserie. Villaggio dunque ha guardato lontano, interpretando attraverso le storie di un antieroe alienato e sfruttato una crisi che nei decenni successivi sarebbe arrivata in profondità sia negli individui che nella società, e proprio per questo le sue opere vanno considerate al di là di luoghi comuni che le assimilano a produzioni d’evasione e consumo.

Nikolai Gogol e Franz Kafka, se ne trovano elementi nei libri di Fantozzi (cr. Wikimedia commons)

In tal senso interessanti elementi di conoscenza e riflessione sono contenuti nel saggio “Fantozzi, ragionier Ugo” (Edizioni Bietti), di Guido Pautasso (figlio di Sergio direttore editoriale di Rizzoli) e Irene Stucchi, che ripercorre la biografia di Villaggio e analizza la sua produzione sia letteraria sia cinematografica, individuando non solo affinità e differenze, ma anche forme di complementarietà fra i due generi, evidenziando nel contempo alcuni limiti presenti nei film dovuti a un eccesso di semplificazioni nell’intreccio e di toni caricaturali nei personaggi.

Arricchito da documenti bibliografici e immagini, il volume consente infine di comprendere, nelle conclusioni tratte da Irene Stucchi, il messaggio fantozziano: “Ridere, di sé e degli altri, ridere forte per allontanare la paura e soprattutto perché quello che resta alla fin fine non è altro che della sana ironia, la stessa che ci permette di accogliere con grande onestà intellettuale la vera essenza di Fantozzi, la nostra”.

Riproduzione riservata