Anders, la tecnica batte l'uomo

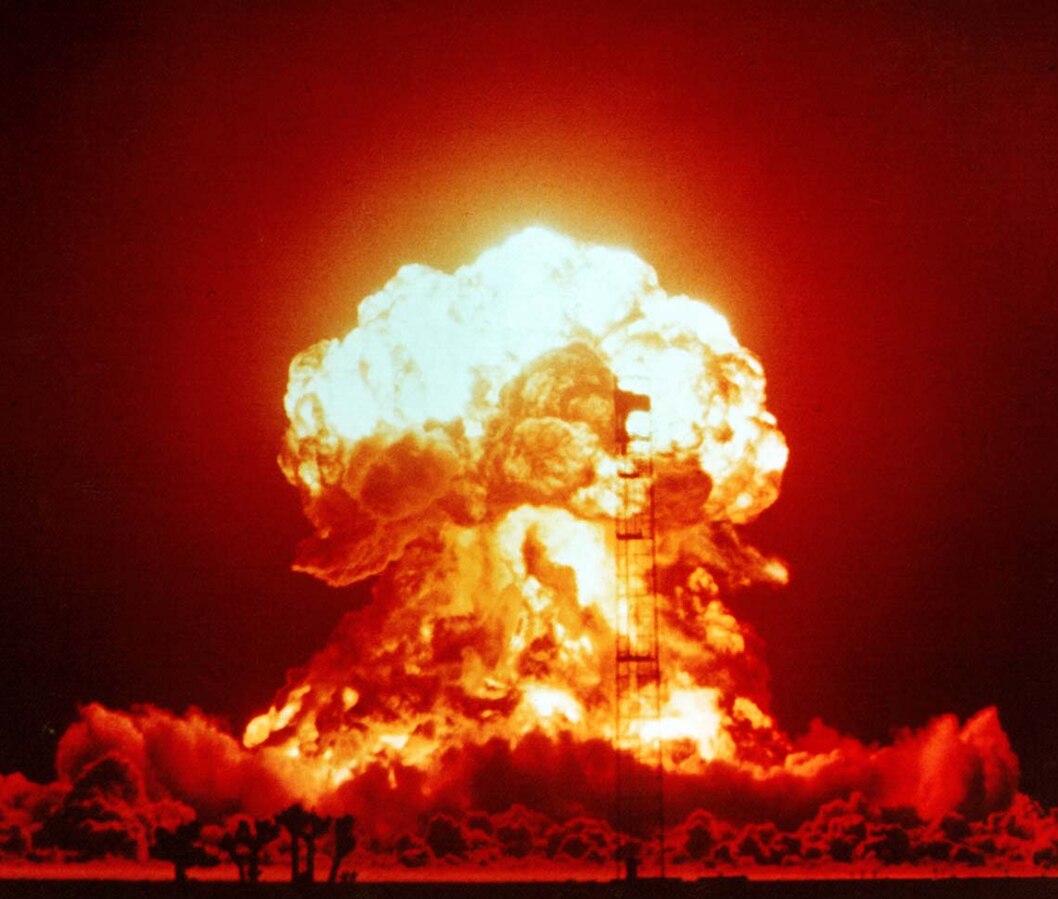

Il test atomico effettuato negli Stati Uniti il 18 aprile 1953 (cr. National nuclear security administration Wikimedia commons)

Violenza per fermare la violenza

Ottant'anni fa l'esplosione della bomba atomica su Hiroshima. iosonospartaco pubblica un articolo sulla figura del filosofo Günther Anders, che portò fino alle estreme conseguenze le sue considerazioni sull'uso della violenza fra gli uomini.

Allievo di Heidegger, giornalista, saggista e intellettuale (l’etichetta del filosofo gli stava stretta), custode di un pessimismo talmente radicale sul futuro dell’uomo da aver fatto scappare la sua prima moglie, Hannah Arendt.

Günther Anders non si è limitato allo studio tra gli scaffali delle biblioteche ma per necessità e inclinazione ha militato in prima persona nelle problematiche dell’esistenza.

Günther Anders con la moglie Annah Arendt (Wikimedia commons)

Fuggito dalle persecuzioni naziste che avvelenavano la Germania negli anni Trenta, emigrò negli Stati Uniti e per guadagnarsi da vivere finì alle catene di montaggio di una fabbrica. Fu proprio durante gli interminabili turni passati tra nastri trasportatori, leve e bottoni che intuì l’influenza della macchina sulla coscienza dell’uomo.

Il fulcro del suo ragionamento ruota attorno all'incapacità dell’uomo di stare al passo con il progresso tecnico. La sfida contro le macchine, per Anders, è persa già in partenza, ben prima che l’intelligenza artificiale aprisse scenari all'epoca imprevedibili.

La sua visione del mondo viene descritta nei due volumi dal titolo L'uomo è Antiquato editi da Bollati Boringhieri nel 1963. Lontano dalle astrazioni della filosofia tedesca, le pagine parlano al lettore attraverso esempi concreti, applicazioni quotidiane e avvenimenti storici ben precisi.

Per spiegare il motivo del profondo pessimismo che lo accompagna, Anders ricorre a due soggetti che, ossessivamente, propone come basi alle sue tesi. L’Olocausto e la bomba atomica.

Olocausto

Il primo viene riassunto magistralmente in un piccolo scritto: Noi figli di Eichmann (pubblicato da Giuntina, 1995).

Anders, attraverso una lunga lettera indirizzata al figlio di Adolf Eichmann, criminale nazista giustiziato in Israele nel 1962, scompone i processi attraverso i quali gli uomini percepiscono emozioni e sentimenti.

L’essere umano moderno, cittadino di un mondo invaso dagli apparati tecnici (che includono anche la burocrazia), perde i suoi connotati naturali: non è più capace di sentire tutto il necessario.

Bambini sopravvissuti ad Auschwitz (cr. Alexander Voronzow Wikimedia commons)

Con l’organizzazione capillare della produzione, le persone sono talmente impegnate in compiti settoriali imposti dal lavoro (in apparenza innocui e neutrali) da non scorgere più il quadro d’insieme.

In questo modo, protetti da fascicoli e scartoffie nei loro uffici di Berlino, schiere di tedeschi hanno contribuito attivamente allo sterminio di milioni di ebrei senza porsi il problema di cosa stessero davvero facendo.

Un timbro su un foglio, un ordine da eseguire, il portellone di un treno da chiudere e una leva da tirare per fare uscire il gas.

Adolf Eichmann durante il processo a Gerusalemme, 1961 (cr. Israel government press office Wikimedia commons)

Mansioni in fondo simili a centinaia di altri impieghi (normali), ma che condannavano a morte popolazioni intere. Per questo, scrive Anders, le radici che hanno consentito l’Olocausto sono ancora ben radicate nella società contemporanea (e così, quantomeno potenzialmente, siamo ancora tutti figli di Eichmann).

Per Anders non è umanamente possibile percepire e quindi reagire all’uccisione di un numero tanto spropositato di persone (una limitazione che si applica anche alle vittime). Si tratta di una situazione che travalica le nostre capacità. L’avanzare della tecnica, secondo Anders, non è stato infatti accompagnato dalla necessaria evoluzione dei nostri sentimenti.

Ma tuttavia, nei campi di concentramento, esistevano ancora delle emozioni (seppur brutali): odio, razzismo, sadismo e disprezzo.

L’atomica

E così, La banalità del male (frase passata alla storia con la moglie Arendt ma che trova genesi nelle sue opere) verrà presto sostituita da L’innocenza del male: la bomba atomica.

La nuova super arma sperimentata in Giappone nel 1945 è stata capace di soffocare anche gli ultimi barlumi di cattiveria necessari per commettere un crimine.

Nella corrispondenza tenuta con Claude Eatherly, il pilota americano che aveva partecipato alla missione su Hiroshima per poi pentirsene fino alla follia, Anders descrive Eatherly come un precursore dell’uomo moderno: un individuo capace di compiere atti mostruosi senza sentirsi un mostro, salvo impazzire nel momento in cui tenta di capire ciò che ha fatto (L'ultima vittima di Hiroshima. Il carteggio con Claude Eatherly, a cura di Micaela Latini, Mimesis, 2016).

L'aereo Straight Flush che partecipò alla missione su Hiroshima, Eatherly era nell'equipaggio (cr. Us army Wikimedia commons)

Se l’incapacità di sentire è il più grosso pericolo per l’uomo moderno, la sua condizione è peggiorata dal rischio di aprire orizzonti dalle conseguenze imprevedibili.

La scoperta scientifica non è in grado di immaginare (ed eventualmente limitare) l’utilizzo delle sue creazioni : un impiego che potrebbe un giorno compromettere l’esistenza stessa dell’uomo sulla terra. Per Anders un finale realistico se non certo.

Ecco allora il cortocircuito nel quale viviamo nel mondo contemporaneo. Non tanto perché una volta eravamo esseri migliori, ma perché oggi abbiamo una infinità capacità di produrre e distruggere a fronte di una finita capacità di provare emozioni e immaginare le conseguenze delle nostre azioni.

Tempi pacifici quando si poteva uccidere un uomo guardandolo in faccia, predica Anders (a Hiroshima e Nagasaki in fondo bastò un pulsante).

Soluzione

Esiste tuttavia una soluzione, effimera, labile ma comunque attuabile: quando non siamo in grado di prevedere gli esiti del nostro operato, allora è meglio fermarsi, ragionare e se necessario fare un passo indietro.

Ormai anziano, dopo aver visto la virtù del pacifismo rimbalzare sulle coscienze contagiate dalla religione della tecnica, Anders getta le bandiere della pace. Arriva a raccomandare la violenza pur di fermare i signori delle armi e i politici colpevoli di scatenare nuove guerre.

Artiglieri nella guerra fra Russia e Ucraina (Wikimedia commons)

L’uomo vive quindi in una grande illusione: non è più lui a guidare la tecnica, al contrario, per forza di cose si farà guidare e modificare da essa.

Anche la conoscenza quindi diventa un rischio.

Non basterebbe bandire le bombe atomiche per scongiurare la nostra estinzione: un singolo manuale sullo scaffale di una biblioteca, con le istruzioni per fabbricare un dispositivo nucleare, è già un grave pericolo.

Ecco perché per Anders l’uomo, portatore di morali oramai sorpassate, è un essere antiquato.

Con le nuove armi di distruzione di massa non sono a rischio le libertà di una parte democratica del mondo (scrive Anders opponendosi al pensiero di Jaspers) ma la stessa vita dell’uomo nel mondo.

Riproduzione riservata