Mary Midgley, filosofa dei biscotti

Biscotti in una scatola di latta (cr. Pudding4brains Wikimedia commons)

La conoscenza in una scatola di latta

Un filosofo e un poeta s’incontrano in un caffè con una scatola di latta piena di biscotti. Sembra l’inizio di una barzelletta, invece è l’inizio di un viaggio filosofico intorno al mondo. Il progetto si chiama "Notes from a Biscuit Tin", e l'ispirazione viene da una certa Mary Midgley, una filosofa morale britannica che, se fosse un personaggio di un film, sarebbe la vecchia zia eccentrica e geniale che tutti vorremmo avere.

La filosofa inglese Mary Midgley, morta nel 2018 (Wikimedia commons)

Alla sua visione anticonformista si è ispirato un itinerario globale (dalla Gran Bretagna al Giappone, dalle foreste del Galles ai canyon dell’Idaho) in cui filosofi e poeti, armati di taccuini da campo e di un vasculum ricolmo di idee, esplorano nuovi modi di pensare il nostro rapporto con gli animali, con l’ambiente e tra di noi.

Idea globale

Una scatola di latta per biscotti appartenuta alla filosofa Mary Midgley, nota per i suoi tè e le sue conversazioni illuminanti, è diventata il fulcro di un progetto globale dopo la sua morte. Donata a due giovani filosofe, Rachael Wiseman e Clare Mac Cumhaill, la scatola è stata trasformata in un contenitore simbolico destinato a viaggiare per il mondo raccogliendo poesie e riflessioni filosofiche.

Il progetto è stato inaugurato a Newcastle nel settembre 2019, nel giorno del compleanno di Midgley. Da allora, la scatola ha viaggiato in città come Oxford, Londra, Kingston (Canada) e New York. In ogni tappa, un poeta e un filosofo locali si incontrano per dialogare su un tema ispirato all'opera di Midgley. L'incontro inizia con la lettura di una poesia inedita, seguita da una discussione. Al termine, i contributi scritti vengono sigillati in una busta e inseriti nella scatola.

Seconda da sinistra la filosofa irlandese Claire Mac Cumhaill (cr. Roger Green Wikimedia commons)

Questo "messaggio nella bottiglia" viene poi aperto e letto all'inizio della tappa successiva, creando un filo conduttore che unisce le diverse conversazioni in un dialogo globale, unendo luoghi e pensieri distanti attraverso il rituale simbolico del viaggio della scatola.

Edizione 2

Dopo il successo della prima edizione, il Biscuit Tin non ha esaurito la sua missione, anzi. Nel 2025 il progetto è ripartito con una seconda edizione, ampliata e ancor più ambiziosa. Stavolta il nome stesso è tutto un programma: “Philosophy in the Wild – Finding Hope in Mixed Communities”, che, a volerla tradurre con un po' di licenza poetica, suonerebbe come “Filosofia allo stato brado – Alla ricerca della speranza nelle comunità miste”.

E per "miste" non intendono solo, che so, vegani e cacciatori che cercano di andare d'accordo. Qui la faccenda è di un altro livello: si parla di comunità composte da esseri umani e da tutto il resto. Animali, piante, ecosistemi. L'idea è di portare la filosofia letteralmente a spasso nei boschi, nelle paludi, sulle coste, ovunque la vita umana si intreccia, si scontra e talvolta co-crea con quella non-umana.

Uomini e animali: il delfinario di San Diego (cr. Tomas Del Coro Wikimedia commons)

Per questa nuova edizione la scatola di biscotti cambia leggermente forma: diventa un “vasculum antropozoologico”, ovvero un contenitore da naturalisti (il vasculum era quella scatoletta usata dagli esploratori per raccogliere campioni di piante) riadattato a scrigno di filosofia e poesia. Questo nuovo oggetto simbolico farà tappa in 13 luoghi diversi nel mondo, raccogliendo “field notes” (appunti da campo) e “multispecies poetry” (poesia multispecie).

Comunità mista

L’idea portante è di approfondire un concetto chiave del pensiero di Midgley: quello di “mixed community”, comunità mista, che dà il sottotitolo al progetto. Mary Midgley coniò questa espressione nel 1983 per sottolineare un fatto spesso ignorato: siamo sempre stati parte di un tessuto, di un groviglio di vite umane e non-umane. La storia della civiltà è anche la storia della nostra convivenza (spesso, va detto, tutt'altro che pacifica) con cani, cavalli, gatti, ma anche con le volpi che ci rubano i polli, gli uccelli che ci svegliano la mattina e i microbi che ci abitano le viscere.

In altre parole, siamo parte di una comunità di specie diverse, una tessitura di vite umane e non-umane intrecciate. Midgley sosteneva che gli animali selvatici hanno pieno diritto di cittadinanza in questa comunità mista, anche se la storia spesso li ha esclusi o relegati ai margini.

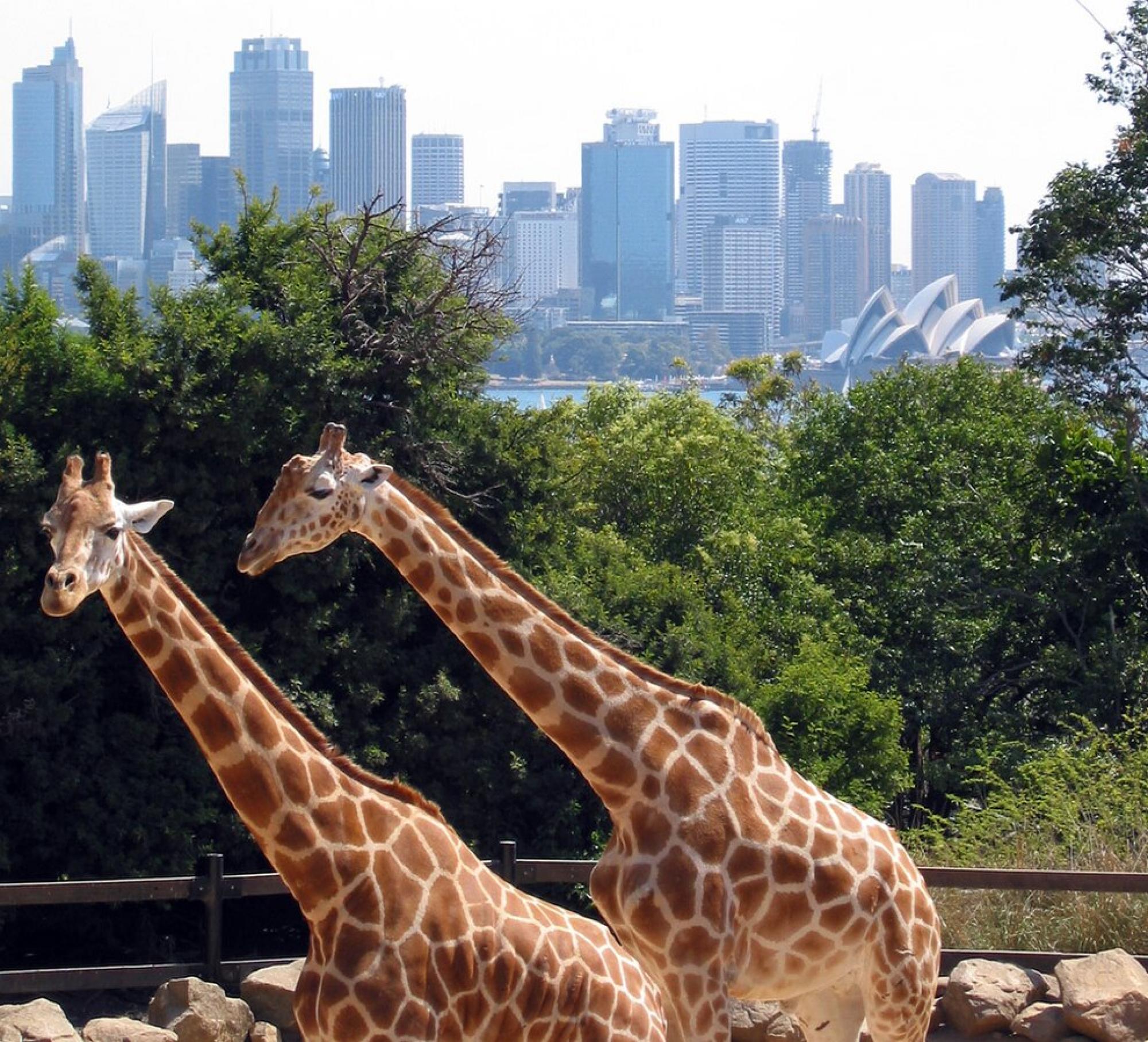

I grattacieli di Sydney e le giraffe dello zoo Taronga (cr. Jan Derk Wikimedia commons)

L’obiettivo non è un ingenuo “buonismo animalista” né un semplice slogan antispecista, ma una trasformazione profonda delle nostre comunità multi-specie in modo che tutti i membri ne traggano beneficio, umani e non umani. Un’idea di cooperazione che suona quasi fantascientifica nell'era del dominio assoluto dell'uomo, ma che forse, diceva Midgley, è l’unica strada che abbiamo per non segare il ramo su cui siamo seduti.

A che serve?

Al di là dell’avventura in sé, Notes from a Biscuit Tin in entrambe le sue incarnazioni è un manifesto per affermare un modo diverso di fare filosofia. Un tentativo, ostinato e gioioso, di rispondere a una domanda enorme: a che serve la filosofia, oggi?

Ammettiamolo, la filosofia accademica, negli ultimi decenni, si è un po' ammalata di solitudine. Si è chiusa in dipartimenti sempre più specializzati, ha iniziato a parlare un linguaggio criptico, quasi iniziatico, comprensibile solo a una manciata di addetti ai lavori. Un club esclusivo con le sue riviste, i suoi convegni, le sue regole non scritte. Notes from a Biscuit Tin nasce in polemica (affettuosa ma decisa) contro questa tendenza all’isolamento culturale del discorso filosofico.

Raffaello ha dipinto i maggiori filosofi dell'antichità ne "La scuola di Atene", nei Palazzi Apostolici del Vaticano (Wikimedia commons)

Gli incontri della scatola/barattolo/vasculum, come abbiamo visto, si svolgono in spazi pubblici o comunque non convenzionali e coinvolgono volutamente un pubblico eterogeneo. Non c’è selezione all’ingresso, nessun PhD come titolo di dottorato richiesto per partecipare: basta la curiosità. In un certo senso, è un ritorno alle origini: ricordiamo che nella Grecia antica la filosofia si faceva nelle piazze (la agorà) o passeggiando all’aperto (peripatetici docent).

La componente fondamentale è il dialogo, un "pensare insieme ad alta voce", uno sport di contatto intellettuale dove il punto di vista di un poeta può smontare quello di un filosofo, e viceversa, sotto gli occhi di una comunità che ascolta e partecipa. La filosofia così diventa quasi un’arte performativa e condivisa, più vicina a un dialogo socratico o a un dibattito pubblico che a una lezione cattedratica.

In una sola frase: la filosofia, o è pubblica o non è.

Riproduzione riservata