Alan Ford, agente segreto nei Balcani

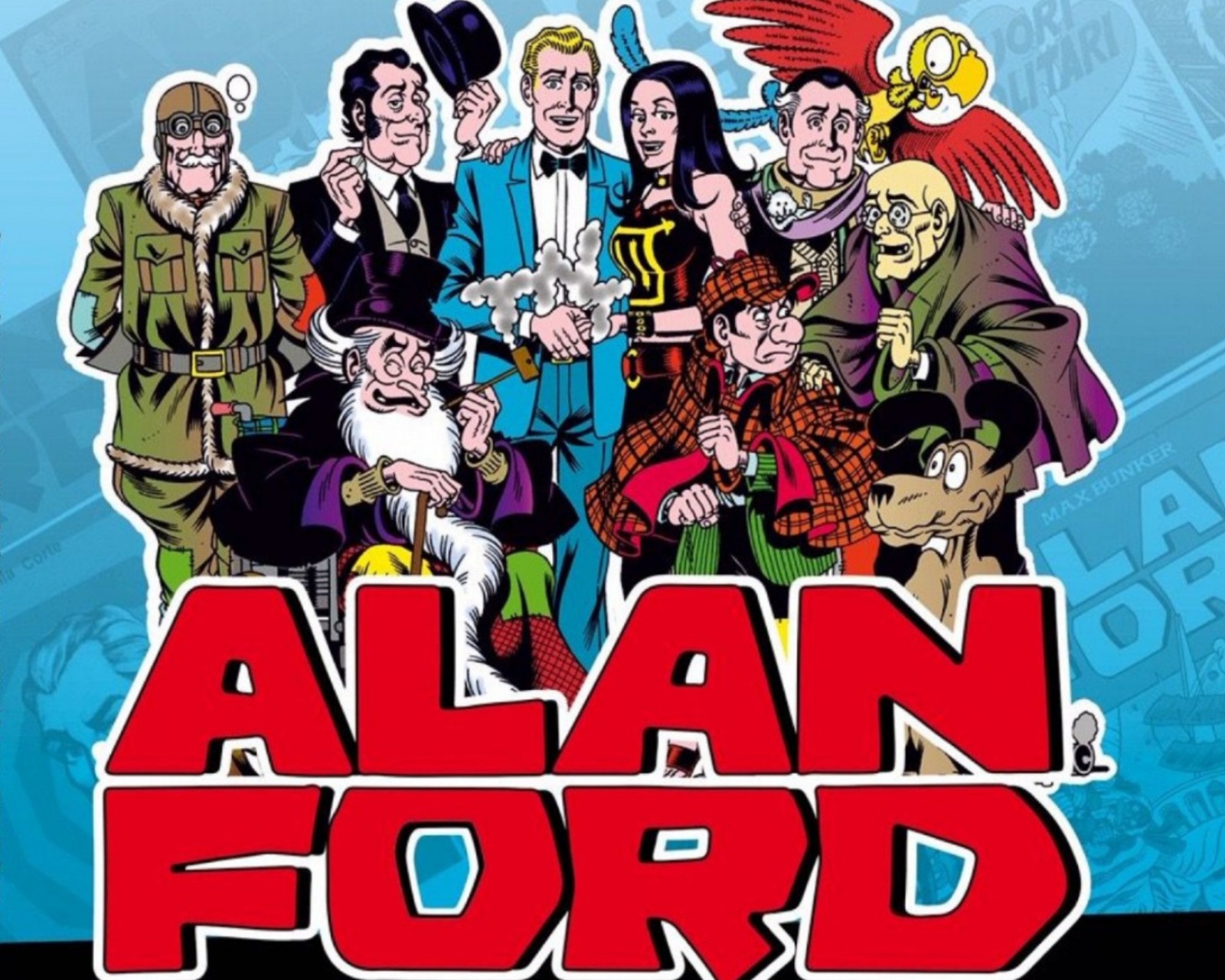

Particolare del manifesto per la mostra a cura di Luca Bertuzzi organizzata nel 2020 a Rijeka (Croazia) sui 50 anni di Alan Ford

Il fumetto spopola in Croazia, Serbia e Bosnia

A inizio mese sono andato alla solita edicola per comprare l’unico fumetto cartaceo che colleziono (anzi direi ormai la sola pubblicazione cartacea in generale). Mentre pagavo ho gettato l’occhio sulle altre copertine esposte e ho visto un numero di Alan Ford. Ero convinto fosse una delle tante ristampe e quindi ho chiesto se usciva ancora e la risposta “Sì, ogni mese”, mi ha folgorato.

Ne avevo perso le tracce cinquant’anni fa, invece è arrivato, seppure con qualche disavventura editoriale, al numero 671. Tutti, ma dico tutti, scritti da Max Bunker (alias Luciano Secchi) che lo creò nel 1969 insieme allo straordinario disegnatore Magnus (alias Roberto Raviola). La coppia aveva già sfornato, sulle orme del successo di Diabolik, due veri e propri cult: Kriminal e soprattutto Satanik (fumetto quest’ultimo che miscelava al giallo un po’ di horror e una venatura erotica).

Una tavola con il Numero 1 in lingua serbocraoata

Alan Ford vegetò in sordina per i primi due anni, ma dal 1971 diventò virale, come diremmo oggi. La combinazione surreale di umorismo, parodia e graffiante satira sociale ne fece un’assoluta novità con tirature superiori alle centomila copie.

Il raffazzonato ed assurdo insieme di pseudo agenti segreti (il Gruppo TNT) per un breve periodo divenne iconico e i loro nomi citati e conosciuti dai ragazzini (il Numero 1, Geremia, il conte Oliver, Bob Rock, Grunf, la Cariatide, oltre allo stesso Alan Ford che Magnus rese vagamente somigliante a Peter O’Toole). Di quell’epoca è sopravvissuto nell’uso collettivo forse solo il nome del personaggio cattivo, il mitico Superciuk, che grazie al suo tremendo fiato alcolico rubava ai poveri per dare ai ricchi.

La storia era teoricamente ambientata a New York, ma tutto, compreso il linguaggio, faceva pensare a Milano. Con l’adolescenza passai ad altre e migliori letture e fu solo venticinque anni dopo che mi imbattei nuovamente in Alan Ford e nel luogo più improbabile: la Croazia, dove rimasi qualche anno per lavoro.

Sapevo che i fumetti di Bonelli, soprattutto Tex e Zagor, erano stati pubblicati e apprezzati anche oltrecortina, ma in fondo erano storie “serie” d’avventura (più Tex che Zagor, direi). Ma fu una vera sorpresa apprendere che in Jugoslavia il successo di Alan Ford fu qualcosa di epocale, ben maggiore che in Italia. Parliamo degli anni ’70, con il Maresciallo Tito ancora vivente.

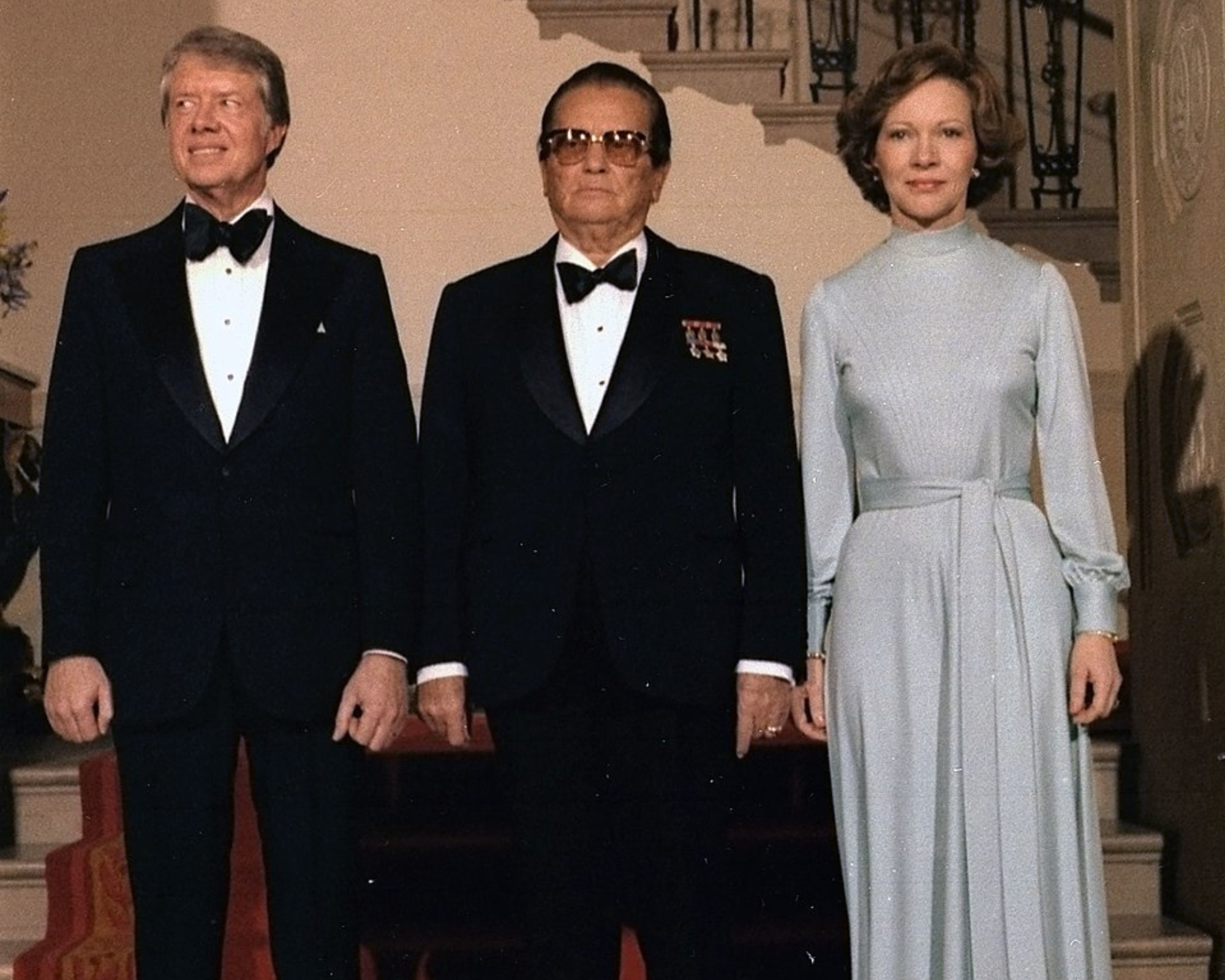

Tito fra Jimmy e Rosalynn Carter, 1978 (cr. National archives and records adm. Wikimedia commons)

Indagai e scoprii che tutti, ma proprio tutti, conoscevano i nomi dei personaggi, anche quelli minori, le frasi più celebri e i modi di dire. E molti nemmeno sapevano fosse un fumetto italiano, dopotutto si svolgeva in America. In Croazia, Serbia e Bosnia diventò un oggetto di culto (visto quello che è successo dopo si può ben dire che fu il vero fumetto jugoslavo). Ispirò gruppi musicali, canzoni, infinite t-shirt e fu fonte di citazioni a gogò. Se voi definite una persona piccola e irascibile un “Bob Rock” è molto più probabile che capisca il riferimento un serbo piuttosto che un italiano.

La rivelazione avvenne la prima volta che dissi alla collega croata, che poi avrei sposato, che secondo me fumava troppo. Lei mi rispose ridendo con un criptico “Non sono mica Beppa Joseph”. “Beppa chi?”. “La moglie di Superhik”. Superhik è il nome serbocroato di Superciuk. Da lì partì la mia indagine.

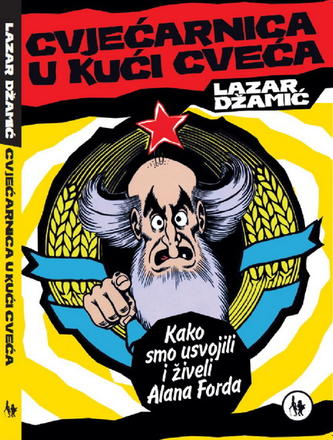

Il libro di Lazar Dzamic dedicato ad Alan Ford

L’influenza culturale di Alan Ford in Jugoslavia è stata tale che sono state fatte numerose ricerche accademiche e sociopolitiche e fornite diverse interpretazioni. Quella di Lazar Džamić, dell’Università di Belgrado, è a tutt’oggi la più accreditata. Il mondo di Alan Ford era una perfetta ed involontaria metafora della Jugoslavia degli anni ’70, allegra e sgangherata, comandata da un essere quasi immortale (il Numero 1, in cui tutti riconoscevano Tito), in cui inefficienza e voglia di vivere convivevano apparentemente in modo indolore.

A questo va aggiunto la straordinaria capacità del traduttore di riportare in serbocroato lo spirito e la lettera dei dialoghi italiani, sostituendo il gergo milanese e lombardo con quello di Zagabria.

Anni 70, Max Bunker (Luciano Secchi), ideatore di Alan Ford (cr. Wikimedia commons)

Lo stesso titolo del libro di Džamić - “La fioreria nella ‘Casa dei fiori’: come Alan Ford è stato adottato e vissuto da noi” - è un gioco di parole comprensibile solo agli ex jugoslavi; in una fioreria ha infatti sede nel fumetto il gruppo TNT e la Casa dei fiori è la tomba-mausoleo di Tito a Belgrado.

Con il senno di poi potremmo dire che i lettori si rispecchiavano nella debolezza inconcludente, ma tutto sommato innocua del fumetto, senza rendersi conto delle profonde faglie che di lì a poco si sarebbero aperte in modo drammatico nella società jugoslava stessa. A volte un fumetto, e come viene letto e interpretato, vale più di un trattato di sociologia. Le vite parallele di Alan Ford ne sono una prova.

Riproduzione riservata