La Repubblica dell'Ossola, alba di democrazia

Partigiani entrano nella Domodossola liberata (foto concessa da Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce)

La libertà durata 40 giorni

Il 25 aprile l'Italia festeggia gli 80 anni dalla Liberazione. iosonospartaco affronta l'evento proponendo una serie di servizi in ambito storico e culturale

Il 10 settembre 1944 i partigiani della Divisione Valdossola di Alfredo Di Dio e della Valtoce di Dionigi Superti entrarono a Domodossola e liberarono un ampio territorio della valle del fiume Toce e dei suoi affluenti. Vi instaurarono una Giunta di governo che tentò di riorganizzare la vita civile dopo vent’anni di dittatura e quattro di guerra mondiale.

Vennero aperti giornali; fondate nuove istituzioni (come il tribunale di epurazione e la guardia civica); revisionati i programmi scolastici.

L’esperimento fu travolto a metà ottobre da un pesante rastrellamento tedesco, che costrinse i resistenti (e larga parte della popolazione civile) a riparare nella vicina Svizzera.

Questa vicenda nel dopoguerra è stata ricordata come “Repubblica partigiana dell’Ossola”.

Partigiani della Divisione Valdossola nella Domodossola liberata (foto concessa da Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce)

Negli anni Cinquanta e Sessanta è stata esaltata dai reduci come esperienza originale e innovativa, che rappresentava l’apice dell’evoluzione politica della Resistenza e l’anticipazione di quanto sarebbe avvenuto a livello nazionale nel dopoguerra.

Poi per oltre un ventennio non se ne è più parlato, se non nelle cerimonie commemorative e nelle pagine di qualche storico (ricordo in particolare Massimo Legnani).

Il tema è stato finalmente ripreso negli anni Duemila, cercando di superare tanto la visione mitologica che quella polemica (rinfocolata in valle dalle diverse culture politiche) e provando a storicizzarla attraverso una più realistica valutazione del contesto e una più equilibrata analisi delle realizzazioni.

Oggi noi sappiamo che l’impianto della zona libera fu molto travagliato, perché avvenne attraverso la stipula di una tregua tra i 400 tedeschi presenti in città e le formazioni partigiane autonome, che i comunisti, esclusi, contestarono.

Sappiamo che questo contrasto continuò a dividere le formazioni della valle, determinando veri e propri scontri, dovuti a divergenze politiche ma anche personali. Per cui il Comando unico affidato a Giovan Battista Stucchi non fu mai operativo e non riuscì a strutturare una difesa adeguata.

Sappiamo poi che la Giunta fu creata dall’alto, reclutando politici e tecnici antifascisti che si erano rifugiati in Svizzera dopo l’occupazione tedesca; ma che non ebbe un vero riconoscimento dal Cln centrale, e soprattutto non riuscì, se non negli ultimi giorni, a strutturare un tessuto di Cln locali.

Sappiamo inoltre che la sua azione fu assorbita dalla necessità di rispondere alle urgenze del contesto: la difesa militare, il ripristino dei servizi minimi, l’approvvigionamento; e che quindi i programmi più ambiziosi e le elaborazioni più avanzate rimasero per lo più sulla carta.

Partigiani della Divisione Piave (foto concessa da Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce)

Sappiamo infine che, qui come altrove, la scelta di occupare un territorio si rivelò militarmente infelice: essa aveva un senso in vista dell’imminente attacco alleato, ma nel momento in cui questo fu bloccato e quindi rimandato, si palesò tutta l’inadeguatezza delle forze partigiane alla guerra tradizionalmente intesa, contro un nemico più consistente, armato e organizzato.

Riprese in settembre Gravellona e Cannobbio, il 10 ottobre i tedeschi fecero scattare un rastrellamento in cui erano coinvolti circa 12.000 uomini e nel giro di una settimana costrinsero la Giunta a sciogliersi e a riparare Oltralpe; mentre i residui partigiani comunisti ed autonomi si rifugiarono nelle valli laterali.

Questi riscontri fattuali ci aiutano a superare letture schematiche e retoriche, per apprezzare quello che realmente l’Ossola (e con essa le altre zone libere) furono: esperimenti di libertà, limitati nello spazio e nel tempo, ma importantissimi allora per l’evoluzione politica della Resistenza; e oggi per osservarla in modo sintetico e studiarne alcuni elementi particolarmente fecondi.

Dal punto di vista militare, la zona libera impegnò congrue forze tedesche e fasciste distogliendole dal fronte principale.

Dal punto di vista politico, consentì agli abitanti della valle e ai tanti sfollati di riprendere a discutere e decidere dopo il buio ventennale della dittatura, sviluppando forme embrionali ma significative di partecipazione e autonomia.

Dal punto di vista tecnico, essa vide il salvataggio di molte infrastrutture (si pensi al Sempione); e la sperimentazione di nuove soluzioni in ambito giuridico, sindacale, fiscale, scolastico.

Dal punto di vista simbolico, essa rappresentò per molto italiani il segnale che il nemico poteva essere battuto e che una altra Italia era possibile. Questo tema, amplificato dalla stampa estera, fu decisivo nell’alimentare la Resistenza nei mesi successivi, e anche nel minare le certezze dell’occupante e il consenso del suo alleato fascista, che in effetti dopo l’estate 1944 non fu più in grado di controllare il territorio né di sviluppare iniziative proprie, se non nel campo della repressione.

In quella esperienza si distinsero personalità destinate ad una grande fortuna nella vita politica dell’Italia repubblicana: segretario della Giunta era Umberto Terracini, comunista (benché allora sospeso dal suo partito), che sarà poi presidente dell’Assemblea Costituente; giudice unico era il socialista Ezio Vigorelli; consulente finanziario il cattolico Pietro Malvestiti.

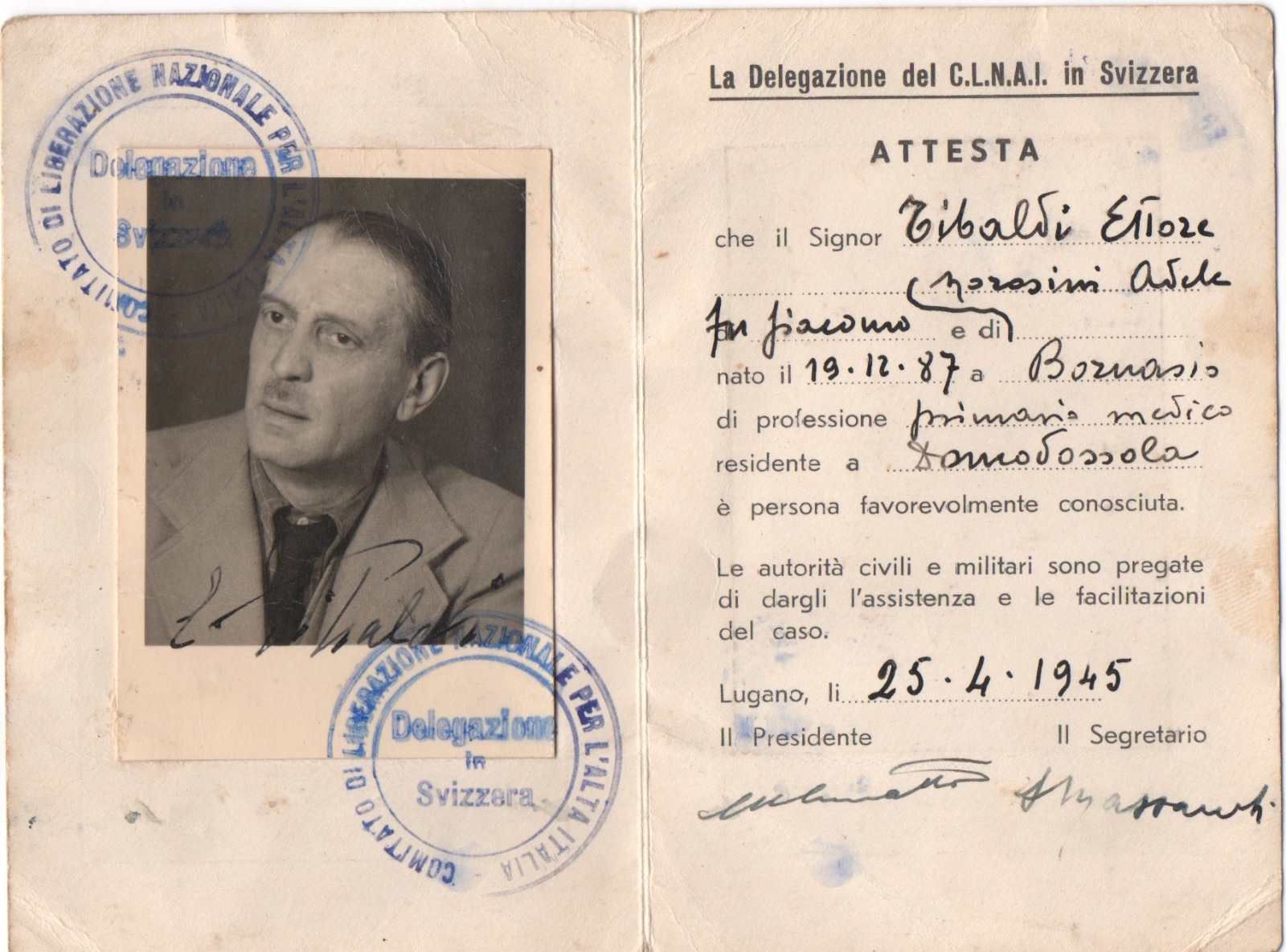

I documenti di Ettore Tibaldi, presidente della Giunta provvisoria (foto concessa da Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce)

Ma ci furono anche protagonisti meno noti ma altrettanto importanti: come Ettore Tibaldi, il medico presidente della Giunta provvisoria; Gisella Floreanini, designata come responsabile dell’assistenza (e dunque formalmente prima donna ministro della storia d’Italia); Corrado Bonfantini, poi comandante generale delle formazioni Matteotti, allora inviato dal Clnai come osservatore; Gigino Battisti, figlio di Cesare, che svolse un fondamentale ruolo di collegamento con la Svizzera.

E la Repubblica dell’Ossola coinvolse anche tanti intellettuali che poi la rappresentarono con le parole e con l’arte: ricordo tra gli altri Giorgio Bocca, Gianni Brera, Gianfranco Contini, Franco Fortini, Concetto Marchesi, Guido Petter, Albe Steiner.

-wdtr.jpg)

Funerale di partigiani (foto concessa da Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce)

Nell’aprile 1945 quando i partigiani dall’Ossola e dalla Valsesia scesero a Milano per completarne la liberazione, c’erano tra loro anche molti reduci della Repubblica partigiana. Alla grande sfilata del 6 maggio la bandiera del Cvl fu portata al Castello sforzesco da Andrea Cascella, il futuro grande astista, che all’epoca era il più giovane comandante della Divisione Garibaldi Redi (alla cui guida era Aldo Aniasi, futuro sindaco della città).

Oggi il ricordo della Repubblica dell’Ossola è affidato a diversi musei e centri di documentazione, tra i quali occorre citare almeno la Casa della Resistenza di Fondotoce, luogo della strage del 20 giugno 1944 e sede del monumento ai caduti partigiani nel novarese. Qui si è svolto nell’ottobre scorso un importante convegno nazionale sulle zone libere; e qui lo staff, coordinato dal direttore Andrea Pozzetta, sviluppa un importante lavoro di conservazione, ricerca e didattica, in collaborazione con i presidi del territorio e nell’ambito di reti nazionali come l’Istituto Parri e Paesaggi della Memoria.

Riproduzione riservata