Un ottantesimo scegliendo fra giusto e sbagliato

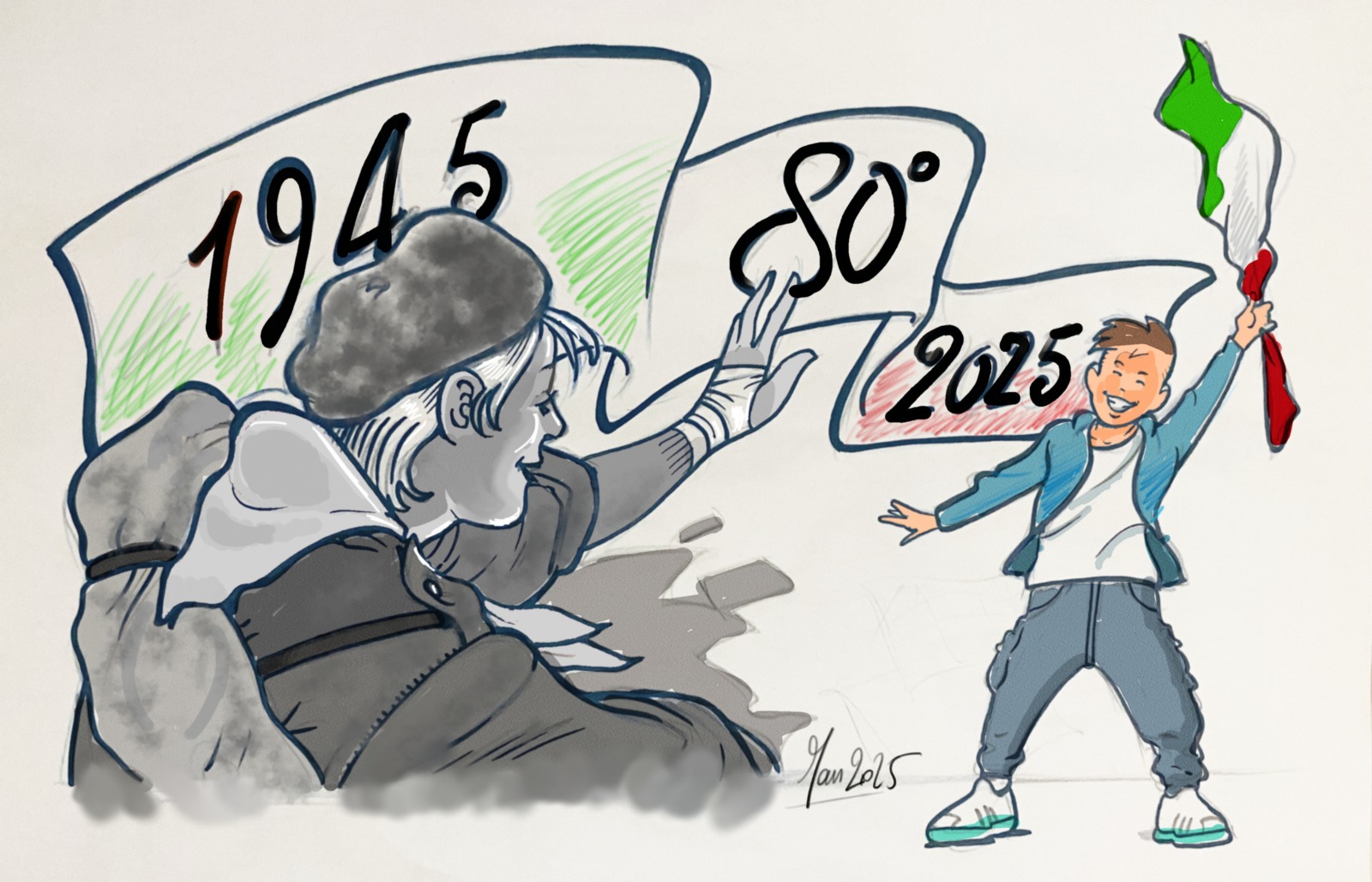

L'opera di Mauro Moretti per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione (cr. Mauro Moretti per iosonospartaco)

Lo dobbiamo ai protagonisti della Liberazione

Si conclude oggi la serie di servizi storici e culturali che iosonospartaco ha dedicato agli 80 dalla liberazione. L'ultimo intervento è affidato allo storico Massimo Storchi che ai temi della Resistenza ha dedicato la propria esperienza professionale. In occasione dell'anniversario iosonospartaco ha commissionato una illustrazione a Mauro Moretti, artista, disegnatore e autore di libri grafici di rilievo nazionale. Ve la proponiamo come immagine di apertura di questo servizio, a testimonianza del passaggio di consegne fra le generazioni che non ci sono più e i giovani che hanno conosciuto la Liberazione solo attraverso racconti e libri di storia.

L’ottantesimo della Liberazione è (o dovrebbe essere) un’occasione di riflessione, un momento per fare bilanci, uno spazio per immaginare il futuro. Questo decennale è certamente particolare per molti motivi: il primo è che si svolge, ormai, senza più la presenza di testimoni-protagonisti. La generazione dei partigiani, di quelli che, ventenni, avevano fatto la scelta più giusta e impegnativa, se n’è andata. Siamo più soli, diventati noi stessi portatori di quelle memorie che abbiamo raccolto da loro. Un testimone difficile e impegnativo da portare nel contesto internazionale e nazionale.

Questo è il secondo elemento di particolarità per questo ottantesimo. Ricordiamo la Resistenza e i suoi valori, fondativi della nostra democrazia, e siamo governati, a livello nazionale, da forze politiche che a quei valori non sono solo estranei ma ne sono la negazione. Il partito di maggioranza porta ancora nel suo simbolo quella fiamma che onora Mussolini e viene direttamente da quella Repubblica di Salò collaborazionista dell’occupante nazista ed elemento scatenante della guerra civile ma questo non pare costituire nessun problema né al suo interno né per i suoi numerosi elettori. Il premier non riesce nemmeno a pronunciare la parola “antifascismo”, a conferma dell’imprinting politico e culturale che la indirizza e sostiene.

Un'immagine simbolo: partigiane per le vie di Brera, Milano (cr. Valentino Petrelli Wikimedia commons)

Un'immagine simbolo: partigiane per le vie di Brera, Milano (cr. Valentino Petrelli Wikimedia commons)

Né le cose sono migliori in Europa: in Germania interi länder hanno visto l’affermazione elettorale di movimenti neonazisti, in Austria il primo partito, dopo le recenti elezioni politiche, non nasconde la propria ideologia razzista e xenofoba.

Di fronte a questi fenomeni è lecito chiedersi quanto abbiano funzionato davvero in quei paesi quelle “Culture della memoria” (Erinnerungskulturen) che spesso abbiamo ammirato in questi decenni, quando, confrontando le differenti situazioni culturali e politiche fra Italia e Germania constatavamo come in quel paese “si fossero fatti i conti col passato”, a differenza di quanto accaduto sotto i nostri italici cieli. E poco ci aiuta constatare come la grande occasione di un’Europa unita non sia stata sufficiente a rimuovere queste scorie che le difficoltà nazionali e internazionali hanno riportato in superficie.

Ora la prospettiva diventa sempre più stringente, cosa sopravviverà fino al prossimo decennale quando anche nelle nostre città, che vantano pure tante medaglie d’oro per il loro contributo alla Resistenza, ci si limiterà magari ad un frettoloso ricordo del 25 aprile, ormai dedicato ad altre, pur lodevoli, iniziative?

L’Italia non è l’Emilia, mi ricordava il comandante partigiano “Diavolo” (Germano Nicolini), quello che poteva essere chiaro fra Po e Appennino non lo sarebbe stato più a sud, in quella Italia dove il rapido arrivo degli alleati aveva salvato le popolazioni da mesi di eccidi e sofferenze ma li aveva privati di quel rinnovamento sociale e etico, prima che politico, che è stata altrove la Resistenza.

Partigiani in piazza San Marco a Venezia (cr. Wikimedia commons)

Allora la ricorrenza dell’ottantesimo potrebbe essere il momento per ripensare anche alle nostre politiche della memoria, a quanto le parole - proprio nel campo antifascista - siano scivolate in rituali ossidati e stantii, replicati in buona fede più per dovere e abitudine che per operosa convinzione. Riecheggia la frase di quel sindaco di Milano degli anni ottanta: “La Resistenza? Non tira più!”

In questo passaggio storico non possiamo dare nulla per scontato, non solo non possiamo più permetterci di dormire sugli allori di un antifascismo da decenni in crisi, ma dobbiamo confrontarci anche con realtà diverse e difficili, con una Resistenza stiracchiata oltre ogni decenza, fino a trovare all’interno di quell’antifascismo venature e presenze antisemite, risvegliate dalla tragedia mediorientale (con l’inammissibile uso del termine “genocidio”) o declinazioni sovraniste ed illiberali con radici vecchie e usurate nelle lotte contro l’imperialismo statunitense, rispolverate dai diversi estremismi rossobruni che si aggirano per la nostra affaticata Europa.

Val di Chiana, il comandante partigiano Edoardo Succhielli porta al comando inglese una presunta spia (cr. Wikimedia commons)

Val di Chiana, il comandante partigiano Edoardo Succhielli porta al comando inglese una presunta spia (cr. Wikimedia commons)

Tanto più in questi tempi in cui la storia (o la sua caricatura) sembra subire accelerazioni impensate ed impensabili solo sei mesi or sono. Le alleanze uscite proprio dal secondo conflitto mondiale, la nostra libertà di quell’aprile, portata da quei tank con la stella bianca (e non rossa, per fortuna), devono essere ridiscusse, ora, con personaggi in stile più simile a “I Soprano” che a seri e formali capi di stato?

La sensazione è quella di ritrovarci più stanchi e più poveri: senza i testimoni, come riferimento di esperienza e di orientamento, e in uno scenario dove, se alziamo lo sguardo dal contesto regionale, sembra di risentire l’inquietante verso del bardo: “E' brutto il bello, e bello il brutto, libriamoci per la nebbia e l'aer corrotto”.

Ecco, l’impegno per questo ottantesimo è di renderci conto di vivere in questa nebbia, ma di avere anche la possibilità, la preparazione ma, soprattutto la volontà, di ristabilire una giusta gerarchia di valori, seguendo lo spirito della Costituzione, per capire cosa sia giusto e sbagliato, bello e brutto. Lo dobbiamo ai nostri amici che ci hanno lasciato e a noi stessi, per dignità e onestà.

Riproduzione riservata