1934, il Mondiale in camicia nera

Il manifesto ufficiale del mondiale del 1934 ideato da Gros Monti (Wikimedia commons)

L’Italia vince sospinta dalla classe e dal regime

Non che ci fossero molti dubbi. Il manifesto originale ideato dall’artista piemontese Mario Gros per i mondiali di calcio del 1934 – il primo in Europa dopo l’esordio della competizione quattro anni prima in Uruguay – ritrae una figura statuaria in maglia azzurra con lo stemma della monarchia sabauda in bella evidenza, un uomo che guarda verso un indefinito punto all’orizzonte e saluta romanamente tendendo in alto il braccio destro. L’atleta si regge su un piedistallo squadrato su cui la parola Italia è tutta in maiuscolo e alla data 1934 si aggiunge quella in caratteri romani XII, anno dodicesimo dell’era fascista. C’è poco da discutere, quelli del 1934 sono stati i mondiali del regime fascista di Benito Mussolini e, un passo indietro, quelli della nazionale di Vittorio Pozzo.

Mussolini passa in rassegna le truppe, 1934 (Wikimedia commons)

Sotto ogni regime lo sport e il divertimento sono uno dei migliori strumenti per veicolare il consenso popolare; lo sapevano bene gli antichi romani, lo sapeva il fascismo che vide nel calcio un veicolo per accrescere il prestigio interno e uscire dall’isolamento internazionale. L’uso strumentale del calcio da parte del fascismo è stato pienamente analizzato dal giornalista e scrittore Mauro Grimaldi nel suo libro “La Nazionale del Duce” pubblicato dalla Società Stampa Sportiva e dalla Fondazione Museo del Calcio, una miniera di informazioni sul movimento dell’epoca e su tutto ciò che stava attorno alla doppia conquista italiana della Coppa Rimet.

Propaganda

Prima di vincere il Mondiale il regime doveva preoccuparsi di aggiudicarsene l’organizzazione ma questa si rivelò un’impresa meno complessa del previsto. Un ruolo importante lo giocò l’attivismo fascista in fatto di impiantistica sportiva. La finale di quattro anni prima a Montevideo si era giocata in uno stadio nuovissimo che conteneva 90.000 spettatori. Per il calcio era finita l’epoca pionieristica dei pochi appassionati con i baffi all’insù in piedi ai bordi delle linee tirate con il gesso: ci voleva altro.

Particolare da un manifesto pubblicitario del Mondiale 1934 (cr. Gino Boccasile Wikimedia commons)

La retorica fascista voleva l’italiano legato alla patria e prima ancora al suo Duce, bravo negli studi, desideroso di farsi una famiglia e pronto a combattere le battaglie del futuro, sui terreni di guerre avvertite come giuste e inevitabili e sui campi dello sport. Logico che per temprare i fisici gli italiani avessero bisogno di campi attrezzati, di piscine e di stadi che da soli illustrassero la potenza del regime.

E il fascismo si preoccupò di portare tutto questo nelle città e nei paesi. In più, come in ogni stato sottoposto a una dittatura, l’Italia dava ampie garanzie di sicurezza per le squadre straniere e per i tifosi ospiti. Insomma, non fu complicatissimo superare la concorrenza dell’unica avversaria, la Svezia.

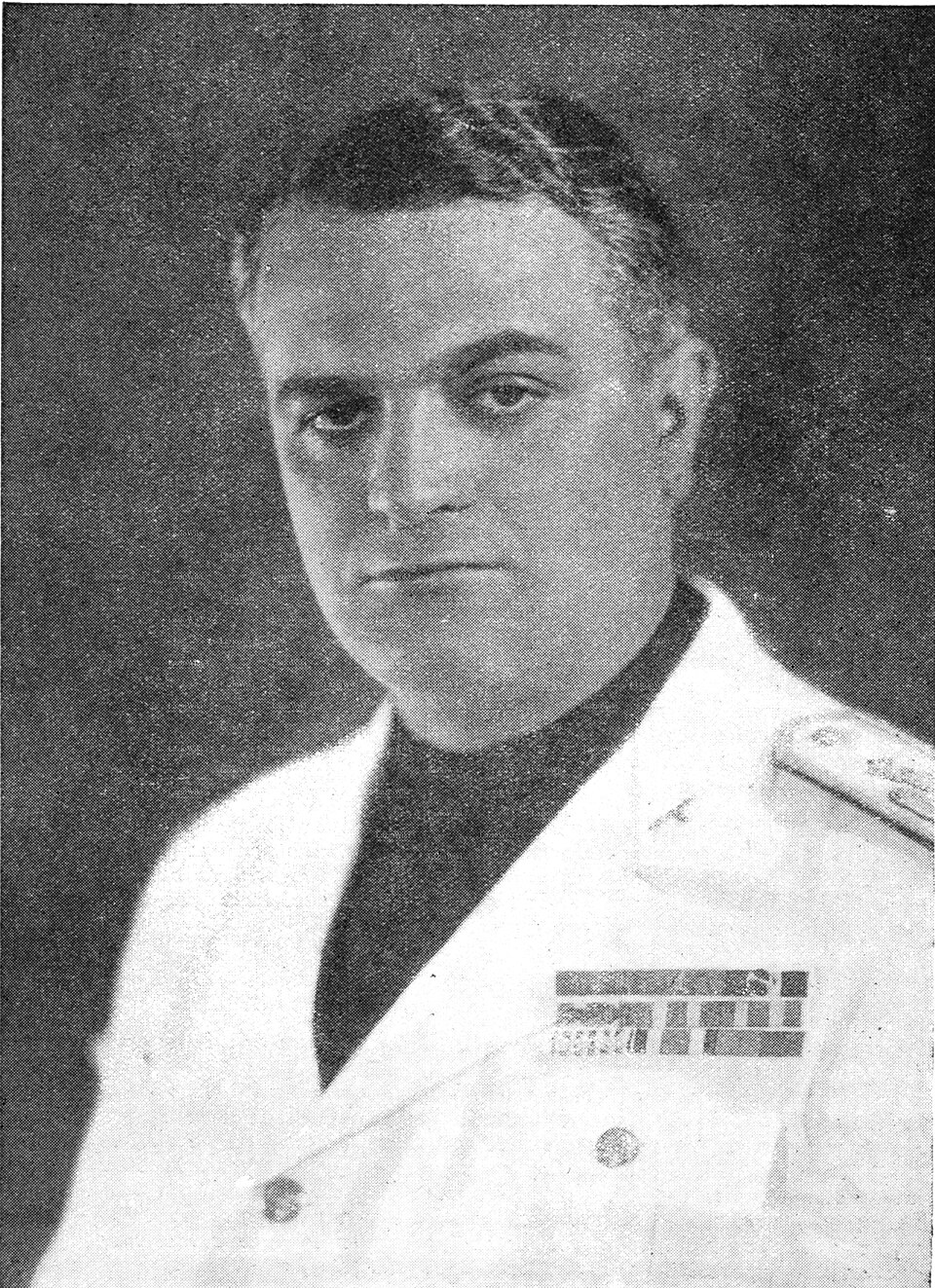

Il generale Giorgio Vaccaro, presidente della Federazione calcio (da Almanacco del calcio 1941 Wikimedia commons)

Da quel momento l’Italia iniziò non una ma due sfide: quella della Federazione calcistica che aveva come unico risultato accettabile la conquista della Coppa Rimet (Grimaldi nel suo libro riporta un dialogo fra Mussolini e il presidente Giorgio Vaccaro rivelato dal quotidiano spagnolo La Nacion secondo cui la vittoria doveva essere considerata non come una possibilità ma come un ordine diretto del Duce) e quella del regime in camicia nera affinché il Mondiale italiano si trasformasse in un successo di tutto il Paese, contribuendo a dare all’Italia il ruolo di potenza.

Se le condizioni sociali ed economiche degli italiani erano quelle che erano, con un tasso di analfabetismo ancora inaccettabile (attorno al 20%), in ambito sportivo l’attivismo fascista aveva fornito ai giovani il luogo dove confrontarsi e attrezzarsi fisicamente in un inquadramento che anticipava quello militare.

Impianti

Tutto doveva essere perfetto e così fu. Gli otto stadi (Roma, Milano, Napoli, Firenze, Genova, Trieste, Bologna e Torino) avevano nomi che parlavano da soli: Stadio Nazionale del Partito nazionale fascista, Benito Mussolini, Littorio, Littoriale…) con una capienza da un minimo di 8.000 posti (Trieste) a un massimo di 55.000 (Milano). Erano strutture nuove, moderne per l’epoca, da sole illustravano il genio e l’operosità degli italiani.

La serie di francobolli emessa per l’evento era di per sé un capolavoro di propaganda: destinati alle spedizioni interne e alle colonie, illustravano fasi di gioco e scorci dei nuovi stadi. I calciatori non sono uomini: hanno fisici e pose da divinità greche, da soldati romani. Quelli da 5 e 10 lire per le colonie sono un manifesto politico: il calciatore è fermo sull’attenti con il pallone ai piedi e fa il saluto romano accanto a una colonna romana con capitello.

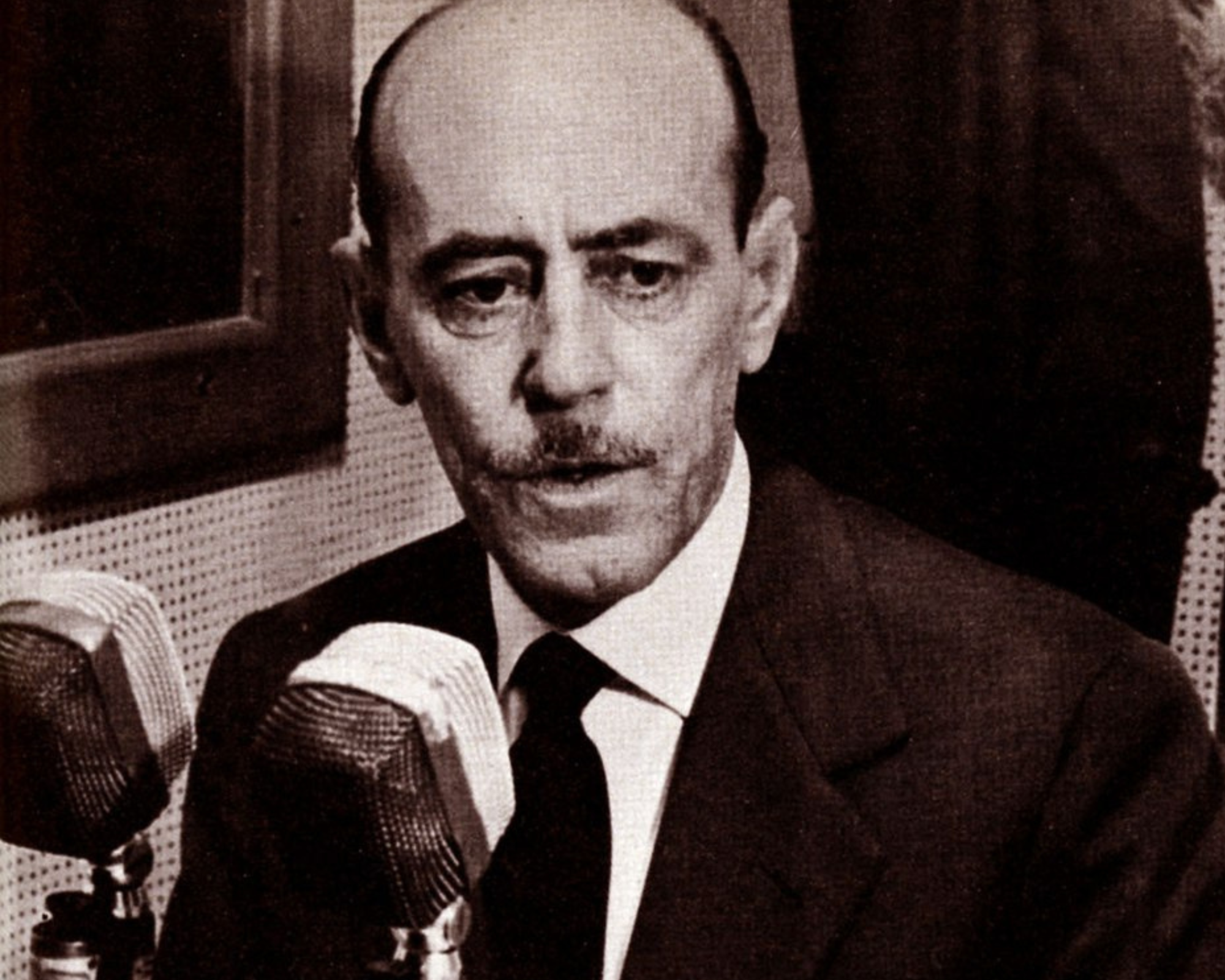

Il radiocronista Nicolò Carosio (foto dal Radiocorriere TV Wikimedia commons)

Non tutti avrebbero potuto godersi fino in fondo le partite limitandosi a leggere le cronache del giorno dopo sui giornali, certo non il 20% di analfabeti. Occorreva un salto di qualità che arrivò grazie alla radio. Gli azzurri furono raccontati in diretta da un ragazzo siciliano di 27 anni già famoso ma destinato a diventare leggenda, Nicolò Carosio.

Il vincitore: Mussolini

Tutte le partite erano a eliminazione diretta e dopo la passeggiata iniziale (7-1 agli Stati Uniti) l’Italia di Pozzo rischiò di scivolare sulla prima buccia di banana, i forti spagnoli nei quarti. Rocambolesco pareggio a Firenze in una specie di combattimento fra gladiatori e ripetizione della partita il giorno dopo in un’atmosfera infuocata. Al secondo tentativo dopo pochi minuti il giovane Meazza trovò il gol cha bastò a chiudere la pratica.

Veniva poi in semifinale l’Austria, squadrone che ci aveva umiliati in amichevole. Pozzo aveva tratto indicazioni chiare da quel rovescio ma fu soprattutto una diversa impostazione mentale a decidere la partita con gli azzurri subito in vantaggio e mai più ripresi.

Orsi (a destra) autore del gol del pareggio insieme a Magnozzi (da El Grafico Wikimedia commons)

Quindi finalissima a Roma con la Cecoslovacchia che, per la gioia del Duce in tribuna, si era liberata della Germania. Il 10 giugno 1934 alle 17.30 l’Italia di Pozzo era nella condizione più difficile: la sconfitta avrebbe significato il crollo di tutta la costruzione propagandistica del fascismo. Impossibile prevedere le reazioni del regime.

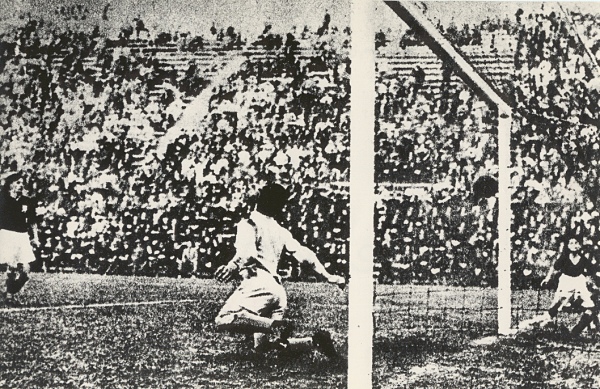

Il gol della vittoria segnato da Schiavio nel supplementare (Wikimedia commons)

Gli azzurri furono a un passo dal baratro, quando Puc andò in rete: era il 71’. Occorreva trovare il pareggio subito e così fu, dieci minuti dopo, con Orsi. Tempi supplementari e subito Schiavio chiude la sfida donando a Mussolini la Coppa Rimet.

Vittorio Pozzo portato in trionfo dagli azzurri (da Il pallone racconta di L. Monti Wikimedia commons)

Gloria per tutti ma soprattutto per Mussolini che, a leggere le cronache del giorno dopo, aveva vinto lui. I titoli non mettevano in risalto il successo sui cechi, erano invece preoccupati di sottolineare come il trionfo fosse avvenuto alla presenza del Duce. Così doveva andare, così andò.

Riproduzione riservata