Mondiali 1978, senza due campioni

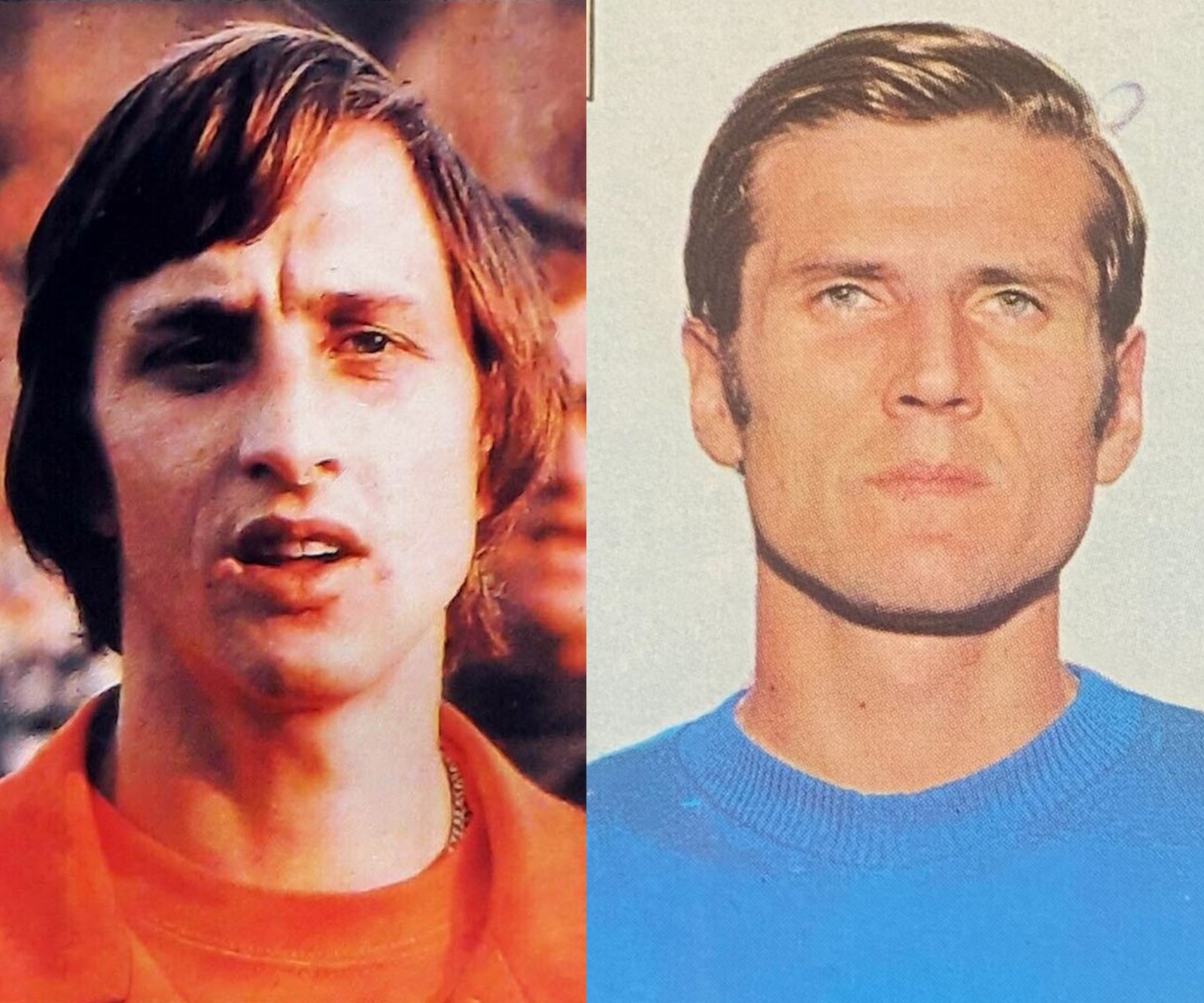

Le figurine di Johan Cruijff e Giacinto Facchetti (cr. Panini Wikimedia commons)

Facchetti e Cruijff rinunciarono alla convocazione

Come si faceva una volta a scuola, proviamo a dividere la lavagna in due parti: a sinistra i buoni, a destra i cattivi. Però al posto di buoni e cattivi mettiamo chi c’era e chi non c’era. I Mondiali del 1978 in Argentina possiamo ricordarli per questo, per l’assenza di giocatori che hanno fatto la storia del calcio e la presenza incombente del clima di terrore imposto dalla dittatura sanguinaria di Jorge Videla.

Il pannello dedicato al Mondiale della dittatura (cr. Ministerio de la cultura de la nacion (Wikimedia commons)

Partiamo dai primi. Nel 1974 a Monaco una Olanda da favola perse 2-1 con una Germania ovest al canto del cigno. Una pagina del calcio si chiudeva e un’altra si apriva. Gli olandesi erano composti da una generazione di fenomeni capeggiati da un giovanottone di Amsterdam che si chiamava Johan Cruijff, una locomotiva nelle gambe e un talento infinito nella testa, un calciatore che ha vinto tutto con i club ma non ha raccolto quello che meritava con la maglia arancione della sua nazionale.

Cruijff

Al momento delle convocazioni Cruijff fece sapere di non avere intenzione di rispondere alla chiamata, l’Olanda partì per l’Argentina senza l’uomo di punta. Il tecnico Happel aveva comunque a disposizione una pattuglia di campioni, fra i quali anche alcuni reduci di Monaco, ma senza Cruijff non era la stessa cosa.

Amsterdam, una saracinesca dedicata a Cruijff (cr. Ceescamel Wikimedia commons)

Perché il capitano olandese non prese l’aereo? In mancanza di una versione ufficiale si sprecarono le ipotesi, la più nobile delle quali diceva che il campione non volesse scendere in campo in un paese dominato da una dittatura che intendeva usare il calcio come veicolo di propaganda. Le cose non stavano così e la verità venne svelata dallo stesso Cruijff solo molti anni dopo. Nel 1977, a Barcellona, una banda di criminali entrò di notte in casa sua, lo legò insieme alla moglie e ai figli tenendolo sotto sequestro. Chiedevano un riscatto immediato.

Amsterdam, enorme murale dedicato a Cruijff (cr. Ceescamel Wikimedia commons)

Riuscì a liberarsi e il sequestro andò a monte ma da quel momento Cruijff cominciò a non sentirsi più sicuro. Con la famiglia sotto scorta, preferì restare in Europa anziché rimanere lontano per settimane. Dire che con lui l’Olanda avrebbe vinto è solo una speculazione. Il momento magico di quella squadra era passato e la pressione perché vincesse l’Argentina era tale che difficilmente sarebbe bastato un Cruijff in campo.

Facchetti

L’altro grande assente fu invece un italiano, un grande giocatore, un gentiluomo di Treviglio che si chiamava Giacinto Facchetti. Difensore anomalo per il calcio italiano - capace di trovare un posto anche in attacco e per questo autore di un numero non indifferente di gol - era il volto signorile del calcio legato a una tecnica impeccabile. Non a caso era fra i pochissimi sopravvissuti alla catastrofe sportiva dei mondiali di quattro anni prima.

Facchetti capitano della Nazionale nella finale degli europei del 1968 (Wikimedia commons)

Facchetti non era in buone condizioni fisiche, usciva da un infortunio e la carta d’identità raccontava di un uomo di 36 anni. Due telefonate del ct Bearzot non bastarono a fargli cambiare idea. Partì con la squadra ma senza il ruolo di calciatore, una specie di capitano non giocatore come nella Coppa Davis.

Scirea in maglia juventina con il tecnico Parola e Damiani (Wikimedia commons)

In Argentina andò invece un ragazzo di Cernusco sul Naviglio che di anni ne aveva 25, Gaetano Scirea. Già nel giro azzurro, ottenne la fiducia di Bearzot e la ripagò in pieno, diventando in quegli anni l’ultimo grande interprete del ruolo di libero, non ancorato alla propria area di rigore ma anche lui – come Facchetti – capace di proiettarsi in avanti. Quattro anni dopo sarebbe stato lui a propiziare il gol di Tardelli nella finale con la Germania. Ma questa è un’altra storia.

Il regime

Passando a chi c’era di troppo, l’ospite sgradito del mondiale argentino fu la padrona di casa, cioè la dittatura di Jorge Videla. Il regime, come già accaduto per il fascismo italiano, utilizzò il mondiale come mezzo di propaganda, soprattutto interna. Tutto doveva essere perfetto, stadi, sicurezza delle delegazioni straniere, ospitalità per i tifosi dall’estero. In realtà al regime di Videla sfuggì più di una cosa, a cominciare dalla banda nera dipinta ai piedi dei pali delle porte, in segno di lutto per i desaparecidos. Spacciata per tradizione, la banda nera accompagnò il mondiale senza che nessuno battesse ciglio, nemmeno nella finale.

L'Estadio Monumental di Buenos Aires (Wikimedia commons)

Sorteggio volle che Italia e Argentina fossero nello stesso girone ma le cose sembrarono mettersi subito male per gli azzurri che all’esordio con la Francia andarono sotto in meno di un minuto, salvo poi chiudere già nel primo tempo con una rimonta vittoriosa. Quindi facile successo con l’Ungheria e il 10 giugno tutti in piedi all’una di notte per vedere Italia-Argentina. Partita clou della giornata, fu giocata in orario serale secondo il fuso argentino, in Italia ci si arrangiò.

Un tiro di Antognoni in Italia-Francia (Wikimedia commons)

Un fantastico gol di Bettega mise sotto i biancoazzurri e l’indomani i giornali di tutta Europa, costretti a turni di lavoro assurdi per pubblicare il risultato, scrissero chiaramente che l’Italia era la favorita del mondiale. Un giudizio non avventato: accanto ad alcune chiocce si era manifestato in tutta la sua potenza un gruppo di giovani dalle forti motivazioni e dalle grandi personalità.

Bettega, Scirea e Cuccureddu in Italia-Argentina (cr. El Grafico Wikimedia commons)

Quindi tutto facile da lì in avanti? Non proprio. La fase successiva prevedeva un gironcino a quattro, con Germania, Austria e Olanda. Pareggio senza reti con la prima, vittoria risicata con la seconda e sfida decisiva con gli arancioni. Vinsero loro con due tiri da lontano. Ci toccò la finalina, niente di più.

Argentina-Perù, finita 6-0 (cr. El Grafico Wikimedia commons)

Ancora più complicata la situazione dall’altra parte, con Argentina, Perù, Brasile e Polonia. Brasile e Argentina pareggiarono fra loro e si arrivò a un’ultima giornata con i padroni di casa costretti a metterne quattro al derelitto Perù. Finì 6-0 in una partita sulla cui correttezza non tutti avrebbero messo la mano sul fuoco.

Come finì

Il mondiale del 1978 corse velocemente al termine con una finalina Brasile-Italia andata ai sudamericani con due tiri da lontano, mentre tutto il paese si preparava alla partita della vita con l’Argentina contro gli olandesi. Venne scelto come arbitro l’italiano Gonella che, con il senno del poi, forse avrebbe preferito declinare tanto onore.

Olanda e Argentina schierate prima della finale (cr. Here Wikimedia commons)

Come in tutte le dittature, con Videla l’Argentina non aveva alternative alla vittoria. Considerare la coppa solo come il frutto delle pressioni ambientali sarebbe però un errore grossolano perché quella squadra esprimeva talenti puri, campioni coinvolti loro malgrado in un orrore politico e sociale che non c’entrava nulla con il calcio.

L'esultanza di Kempes dopo il gol (cr. El Grafico Wikimedia commons)

I tifosi argentini misero da parte per un giorno l’odio verso la dittatura e con un rigurgito di nazionalismo si concentrarono sulla finale creando un clima difficilmente gestibile sul piano emozionale. Il campo di Buenos Aires fu riempito di pezzi di carta lanciata dagli spalti (una costante di tutto il mondiale) impossibili da eliminare del tutto, mentre il gioco contro l’Olanda risultò convulso, anche violento. Argentina in vantaggio e quando tutto sembrava fatto il pareggio di testa degli olandesi. Supplementari ancora più di fuoco e due gol argentini, a chiudere la vicenda.

Bertoni esulta dopo il gol decisivo (cr. El Grafico Wikimedia commons)

Gli olandesi, indignati per l’arbitraggio di Gonella e per il clima di gara, se ne andarono senza ritirare la medaglia dei secondi. Forse non avranno brillato per sportività ma evitarono di stringere la mano a qualche carnefice.

Riproduzione riservata