Il trap? Ridatemi Bukowski

La Bukowski Tavern a New York (cr. Raketentim Wikimedia commons)

Parole poche, concetti ancora meno

Enrico Ruggeri, autore di canzoni di grande successo, tra cui “Quello che le donne non dicono”, presentata a Sanremo nel 1987 da Fiorella Mannoia e vincitrice del Premio della Critica, in una recente intervista ha espresso, come si suol dire senza peli sulla lingua, il suo parere sul genere musicale trap in Italia. “A scandalizzarmi - ha detto - è la povertà del lessico, la miseria espressiva di chi scrive canzoni conoscendo un vocabolario fatto di duecento parole.

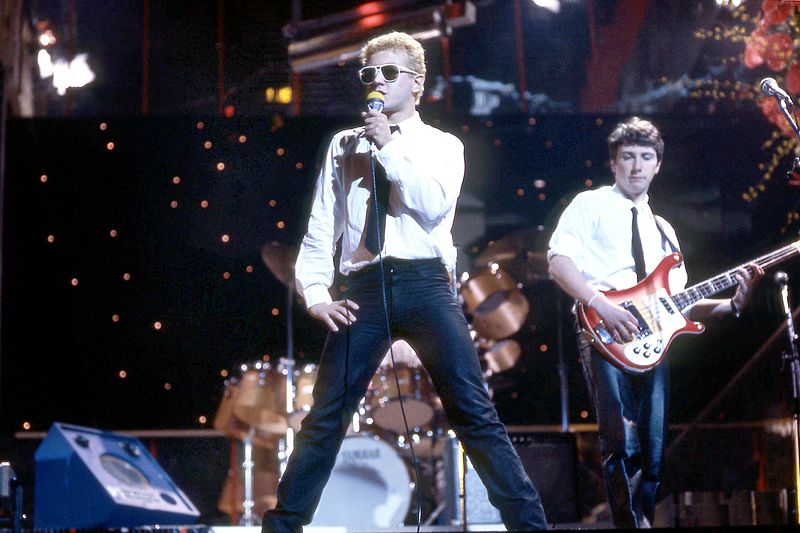

Enrico Ruggeri a Sanremo nel 1980 (cr. Wikimedia commons)

Alla loro età io conoscevo tutti i poeti maledetti. Loro no, e si vede”. E alla fine conclude: “Non puoi scrivere canzoni se non conosci la lingua nella quale ti vuoi esprimere. Tutto qui. Anch’io scrivevo pezzi arrabbiati, ingenui, però leggevo libri di grandi scrittori che raccontavano un mondo simile a quello che volevo raccontare. Questi non hanno letto neppure il bugiardino dell’aspirina”.

Vera trasgressione?

Innanzi tutto precisiamo che per trap (in italiano “trappola”) s’intende un sottogenere della musica rap e hip hop nato negli anni ‘90 nei quartieri urbani degradati di Atlanta, nel sud degli USA, caratterizzato da testi violenti e provocatori sorretti da un ritmo sincopato. Come accaduto con le innumerevoli derivazioni dal rock degli anni ‘50 e ‘60, anche questa espressione musicale è giunta nella nostra penisola, intorno al 2010, divenendo ben presto un fenomeno sociale e culturale giovanile, oltre che economico, di vasta portata, che continua a far discutere. Anch’esso presenta al suo interno differenze ed è in continua evoluzione, ma per dare un’idea di quali possano essere i suoi contenuti ecco un esempio: “Lei la comando con un joystick. Non mi piace quando parla troppo. Le tappo la bocca e me la fotto”. Queste parole sono ricavate dal brano “Mi piace”, di Tony Effe, che presenta alcuni degli elementi costitutivi della nuova forma di trasgressione di cui è portatore il sottogenere di cui stiamo parlando: il sesso violento e la misoginia. Si tratta però davvero di trasgressione? Se si vanno a leggere alcuni carmi del poeta latino Catullo, o si salta direttamente al ‘900 con le “Storie di ordinaria follia” di Bukowski, viene il sospetto che non vi sia nulla di nuovo e trasgressivo nell’utilizzo sia di un linguaggio scurrile sia di atteggiamenti oltraggiosi, o comunque contro corrente. D’altra parte oggi, in piena epoca postmoderna, citazioni e riferimenti legati al passato si possono ritrovare nelle produzioni artistiche più disparate.

Facili successi

Si ha invece l’impressione che questi giovani cantanti siano alla ricerca di un facile successo andando a pescare, da quei sobborghi poveri di Atlanta, stili di vita ribelli e modelli espressivi con contenuti osceni e provocatori per declinarli poi, in versione nostrana, in una rivolta invero assai fasulla, che finisce per inserirsi perfettamente nel sistema al quale dichiara di opporsi, soprattutto in quello commerciale. Tradotto in versione “de noantri” il trap italiano e i suoi interpreti sembrano insomma usciti non da un quartiere malfamato, ma da uno studio pubblicitario, con tanto di tatuaggi, abbigliamenti e pose molto curati, testi estremamente semplificati, si potrebbe dire quasi elementari, spesso pieni di luoghi comuni, uniti a immagini patinate e ad alta definizione, il tutto appositamente confezionato per colpire, attraverso il piccolo schermo del cellulare o del computer, l’immaginario di ragazzi un poco annoiati e attratti da storie di misoginia, violenza, droga e devianze varie nel tentativo di sfuggire, con la fantasia, ad una piatta quotidianità. Tuttavia c’è chi, dietro a questa trasgressione nata a tavolino, ha ravvisato diversi aspetti negativi: innanzi tutto un incentivo all’emulazione, ad adottare comportamenti che dal punto di vista etico e penale sono definibili non come ribelli, ma come atti di delinquenza, compiuti singolarmente o in “branco”, di cui si trovano purtroppo prove evidenti sulle piattaforme web o nelle pagine di cronaca nera. In sostanza, da questo fenomeno copiato dal made in USA sembra non emerga nulla che possa dirsi di rottura col passato.

Un certo De Andrè

Certo se lo si raffronta a precedenti espressioni artistiche, come quella del cantautore De Andrè, che a metà degli anni Sessanta, nel “Recitativo” di “Tutti morimmo a stento”, esordiva con “Uomini senza fallo, semidei che vivete in castelli inargentati, che di gloria toccaste gli apogei noi che invochiam pietà siamo i drogati”, la differenza è evidente. Il brano recitato da De Andrè aveva una base musicale ispirata a due composizioni di Bach, ben diversa dalla cantilena monotonale del “trapperista” (paragonata da alcuni a quella di un individuo affetto da disturbi del linguaggio), che unita a un ritmo martellante e stereotipato ha fatto venir voglia al sanguigno direttore di Libero, Feltri, di sparare al televisore.

Fabrizio De Andrè in concerto nel 1980 (cr. Wikimedia commons)

Nella filippica contro la generazione trap italiana Ruggeri fa inoltre riferimento all’analfabetismo funzionale, ossia alla povertà lessicale associata all’incapacità di comprendere un testo nella sua interezza. Gli elementi preoccupanti, prestando fede a ciò che sostiene Ruggeri, sarebbero a questo punto ancora maggiori, poiché ad una carenza di formazione anche sul piano letterario si sommerebbe un deficit cognitivo che, non rimanendo confinato nella dimensione privata, confluirebbe nei brani trap riprodotti e commercializzati su scala industriale, con il conseguente risultato di impoverire, insieme ai cervelli, sia la lingua che il patrimonio culturale nel suo complesso. Ma queste probabilmente sono deduzioni sbagliate, tipiche della mentalità da vecchi nostalgici moralisti incapaci di cogliere il nuovo che avanza, in grado solo di fare della facile ironia tentando di stabilire inutili paragoni tra passato e presente, ad esempio fra il testo di De Andrè e quello di Tony Effe, trovandovi la stessa differenza che passa tra una poesia e una battuta al bar. Così si rischia di rimanere in un mondo di carta, non abbastanza digitalizzati e al passo coi tempi, come Guccini, che a proposito del festival di Sanremo disse qualche anno fa: “Non mi sono mai infilato una piuma di struzzo nel culo per cantare”. Una cosa è certa, in molti continuano ancora ad apprezzare, al posto di chi usa il joystick per comandare una donna, quel vecchio ubriacone sporcaccione di Bukowski, che sebbene scrivesse poesie solo per portare a letto le ragazze era capace di amare davvero, e di affiancare alle sue espressioni sconce, ma pur sempre sincere, frasi come questa, tratta dalla “vita in un casino del Texas”: “poi accavallò le gambe e si tirò su la gonna. Pensavo che un uomo dovesse morire prima di salire in paradiso”.

Riproduzione riservata