Decameron: Pasolini come Giotto

Pier Paolo Pasolini in "Decameron" interpreta un allievo di Giotto (fotogramma dal film)

Primo capitolo della Trilogia della vita

Cinquant’anni fa il poeta, scrittore e regista veniva assassinato. iosonospartaco ripercorre il suo ruolo nell’Italia del dopoguerra e del boom economico

«Dove sono i vestiti di Giotto?». Una domanda gridata nel mezzo del set, tra figuranti e costumi di scena. Un dietro le quinte che stravolge l’idea iniziale di Pasolini e, paradossalmente, dà origine alla pellicola così come oggi la conosciamo. Il film in questione è Il Decameron, primo capitolo della “Trilogia della vita” – completata da I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore delle mille e una notte (1974) – con la quale il regista raggiunge fama internazionale. A pronunciare quella battuta è lo stesso Pasolini, alle prese con uno degli imprevisti più scomodi: la rinuncia dell’attore protagonista.

Medioevo

Tra il 1970 e il 1974 Pasolini concepisce l’idea di riportare in vita il Medioevo, il primo Umanesimo e il primitivissimo Oriente per contrastare il «potere neocapitalista», che in Italia, a suo dire, «si finge conservatore mentre distrugge ogni tradizione». Scrive in un dattiloscritto dell’agosto 1970 (poi raccolto in Le regole di un’illusione, a cura di Laura Betti e Michele Gulinucci): «Non c’è niente da fare, il Potere, pur continuando a dichiararsi tradizionalista, conservatore, protettore della cultura occidentale, in realtà ha deciso di non conservare nulla, di ignorare ogni tradizione e di essere completamente privo di ogni rispetto per la cultura, appunto, occidentale».

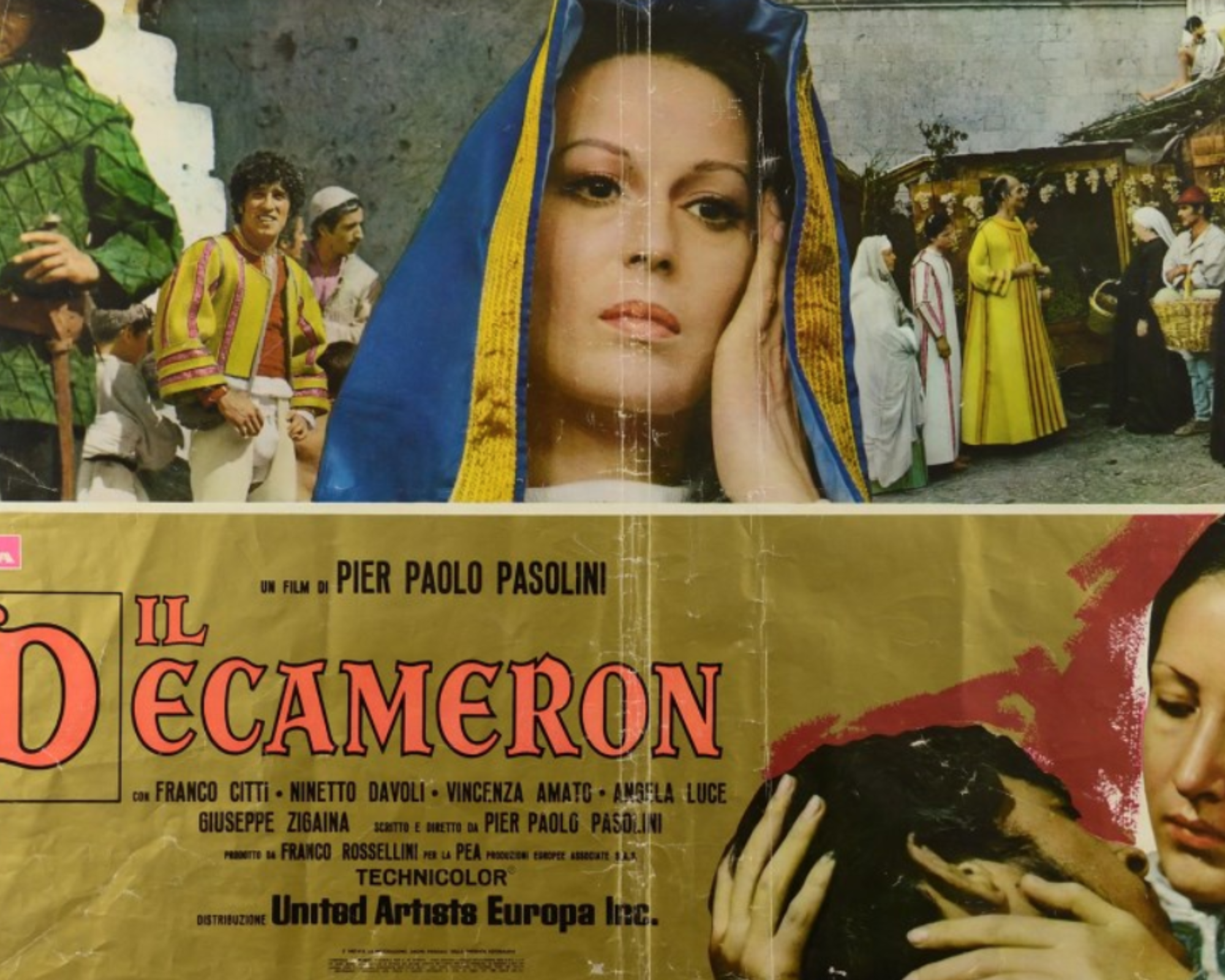

Una delle locandine del "Decameron" di Pasolini (da kin_me-X)

Per questo Pasolini decide di portare sullo schermo tre opere fondanti delle culture europea e orientale, costruendo un progetto cinematografico che – come osserva Marco Antonio Bazzocchi in Alfabeto Pasolini (Carocci editore) – segue «il ritmo della gioia corporale e sessuale, posta dall’autore a fondamento dei destini umani». Dal Decameron di Boccaccio, Pasolini toglie la cornice della peste e ambienta le novelle non a Firenze ma a Napoli. «Ho scelto Napoli contro tutta la stronza Italia neocapitalistica e televisiva», dichiarerà senza mezzi termini. Fa eccezione la vicenda di Ser Ciappelletto, girata a Bolzano, dove Pasolini si commuove per la grazia con cui il museo cittadino restituisce la memoria del passato.

Il pittore

Tra le dieci novelle scelte, anche quella – breve, ma folgorante – su Giotto. Nell’opera di Boccaccio (Giornata VI, novella V), chi voleva beffare, finisce per essere beffato. Sporchi di fango e bagnati di pioggia, Messer Forese si volta verso il pittore e, divertito, gli chiede: «Giotto, a che ora, venendo di qua alla ’ncontro di noi un forestiere che mai veduto non t’avesse, credi tu che egli credesse che tu fossi il migliore dipintor del mondo, come tu se’?». Giotto gli risponde lesto: «Messere, credo che egli il crederebbe allora che, guardando voi, egli crederebbe che voi sapeste l’abicí».

Ninetto Davoli nel ruolo di Andreuccio da Perugia (cr. Gawain78 Wikimedia commons)

Per interpretare il pittore – che poi a un tratto smette di essere Giotto e diventa un suo allievo – Pasolini pensa inizialmente a Sandro Penna, che descrive come «un po’ matto», incapace di adattarsi alla vita pratica, schiavo solo delle sue abitudini assolutamente libere, ma anche «il nostro più grande poeta vivente». Penna accetta, e Pasolini è felice. Ma tre giorni prima dell’inizio delle riprese, il poeta fa «il gran rifiuto».

L’amico Citti

Il regista non si perde d’animo: ormai sa che «il lavoro cinematografico è fatto così: rinunce che strappano il cuore, adattamenti dolorosi, ma insieme di continue scoperte, di invenzioni, di soluzioni nuove» (Dattiloscritto, agosto 1970). Chiama Paolo Volponi, altro scrittore e intellettuale a lui vicino. Volponi dice sì. Ma anche lui, all’ultimo momento, si tira indietro.

Angela Luce nel "Decameron" è Peronella (cr. Gawain 78 Wikimedia commons)

È a quel punto che interviene Sergio Citti, regista e amico, che da poco aveva firmato il suo primo film da regista, Ostia (1970), e ora tornava ad aiutare Pasolini sul set. È lui a suggerirgli la soluzione più semplice e forse più radicale: «Fallo tu».

Pasolini decide in cinque minuti, forse certe idee è meglio non pensarle troppo. Corre dietro le macerie di una casa diroccata di Caserta Vecchia, dove si sta girando la scena del mercato dei cavalli, e si cambia come una comparsa. «Sull’erba, mi sono tolto calzoni, maglietta, canottiera, catenella, e ho indossato il costume», racconta in un’intervista con Dario Bellezza pubblicata su L’Espresso colore il 24 novembre 1970.

Sognare l’opera

Il Decameron non doveva essere un film autobiografico, ma con quella scelta lo diventa quasi per necessità, in modo «aggressivo». «Cosa significa la mia presenza nel Decameron? – si chiede Pasolini, sempre nell’intervista a Bellezza – Significa aver ideologizzato l’opera attraverso la coscienza di essa: coscienza non puramente estetica, ma, attraverso il veicolo della fisicità, cioè di tutto il mio modo di esserci, totale». La battuta finale, che detta da Penna o Volponi sarebbe risultata “mitica”, pronunciata da Pasolini diventa ironia, si fa gioco: «Perché creare un’opera, quando è così bello sognarla soltanto?».

Franco Citti è messer Ciappelletto (cr. Gawain78 Wikimedia commons)

Pasolini giunge così a una scoperta folgorante: «Con questo film non solo ho giocato, ma ho capito che il cinema è gioco, cosa semplicissima, che mi ci sono voluti dieci film per capire». Non è più la realtà che si esprime attraverso la realtà, gli uomini con gli uomini, le cose con le cose, ma la realtà che scherza con se stessa. E se il Potere va contrastato con la storia – «L’amore per il passato è una sfida al potere che vuole disfarsene» – si può combatterlo anche con un gesto disobbediente come il gioco, specie se compiuto da chi non è più giovane e ha ormai perso ogni illusione.

«Nel Decameron io ho girato come so e come voglio girare – afferma Pasolini – più che mai nel mio stile. Ma mentre in Porcile e in Medea il mio gioco era atroce, ora esso è lieto, stranamente lieto. Un’opera lieta (fatta con tanta serietà, naturalmente) mi sembra contraddire ad ogni aspettativa, è una disobbedienza completa».

Poi, tra parentesi, strappandoci un sorriso amaro: (Può darsi che io stia mentendo).

Riproduzione riservata