Pasolini, intellettuale disorganico

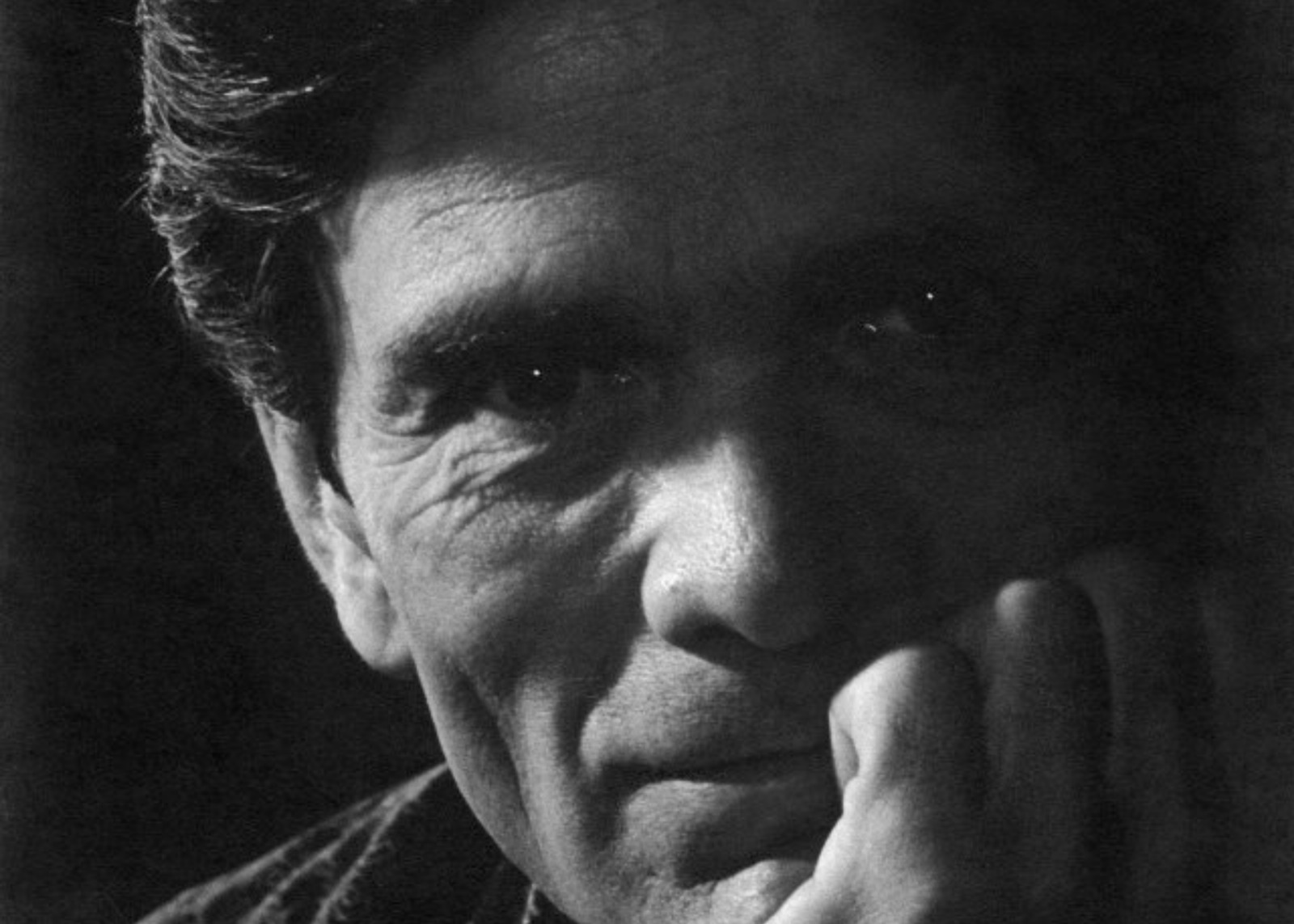

Pier Paolo Pasolini nel ritratto di Anatole Saderman (Wikimedia commons)

Il Pci, le profezie mancate, il futuro che si avvera

Cinquant'anni fa, il 2 novembre 1975, gli italiani apprendevano dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini. Con l'analisi del critico Tullio Masoni si conclude oggi la serie di servizi che iosonospartaco ha dedicato alla figura e all'opera dell'intellettuale che ha rappresentato una parte fondamentale e controcorrente del pensiero nell'Italia del dopoguerra.

Il concetto di “intellettuale organico”, oggi dimenticato, era usuale nella riflessione teorica del Partito Comunista Italiano e credo si rifacesse - con accenti, sfumature o interpretazioni di linea diverse - al Gramsci dei Quaderni.

Espulso dal partito giovanissimo, quando ancora abitava in Friuli, Pasolini non è mai stato “organico”, al contrario. E tuttavia della presenza sociale del Partito cercò sempre di tenere conto; da un lato perché aveva un profondo rispetto delle masse popolari che comunque, in buona parte, esso rappresentava, dall’altro perché delle novità rivoluzionarie o ribelliste in genere, specie quelle che animarono la fine degli anni sessanta, diffidava.

Bandiere del Pci al funerale di Berlinguer

Bandiere del Pci al funerale di Berlinguer

Basti ricordare, a proposito, Il PCI ai giovani, la poesia - da lui stesso definita brutta, cioè prosastica fino a smentire la definizione – dove denunciava l’appartenenza borghese dei sessantottini e il vizio pur sempre classista che alimentava le loro lotte.

La preoccupazione di non rovesciare del tutto il rapporto con la forza politica da cui era stato allontanato durò fino al termine tragico della sua vita.

La prima pagina del Corriere della Sera con la notizia dell'omicidio di Pasolini

L’impegno “corsaro” degli ultimi anni, quello degli articoli scandalosi per il Corriere della sera, attraverso il quale Pasolini cercò di confrontare il proprio pensiero con quello di chi poteva essergli considerato lontanissimo – per esempio il Partito Radicale di Pannella, Bonino e Adele Faccio – resta inciso nella protesta gridata davanti a una telecamera sullo sfondo marino di Sabaudia o su quello rupestre di Orte; una protesta contro il neocapitalismo che in pochi anni aveva corrotto l’antico costume popolare, riconducibile alla civiltà contadina.

Marco Pannella nel 2009 (cr. Paolo Piscolla Wikimedia commons)

Fu in quell’ultimo periodo che il poeta accentuò una vocazione profetica che, a ben guardare, attraversa con dolore e violenza tutta la sua opera.

Mi sia permessa una testimonianza. Nel 1964 abitavo a Roma in un quartiere impiegatizio non lontano da Pietralata; avevo diciotto anni scarsi e di Pasolini, come di politica, non sapevo nulla. Un giorno, uscendo dal portone, notai che il marciapiede era cosparso di volantini. Ne raccolsi uno: Chi è Pasolini? c’era scritto; poi si leggeva un lungo elenco di processi e denunce a carico del poeta e, a conclusione, la frase: Questo è l’uomo e lo scrittore che viene spacciato nei fatti come interprete autentico del divino messaggio evangelico.

Pasolini con i ragazzi del Quarticciolo, 1960 (Wikimedia commons)

Il volantino, gettato per strada come se ci fosse una campagna elettorale e diretto contro una persona singola, era firmato da una sedicente Associazione Romana. Come ho detto non sapevo niente di niente, se non che Pasolini era l’autore del Vangelo secondo Matteo.

Pasolini con Enrique Irazoqui durante le riprese del Vangelo secondo Matteo (cr. Domenico Notarangelo Wikimedia commons)

Quel volantino comunque ebbe effetto, ma, al contrario dello scopo che i clerico-fascisti si proponevano, fondò il mio crescente interesse per il poeta. Il quale, continuando a scrivere e a dirigere film, avrebbe accresciuto la propria polemica e risentita attenzione per la vita pubblica.

Profezie

Parlando alla radio per il centenario della nascita, Walter Siti, curatore dei Meridiani Mondadori dedicati a Pasolini e dell’edizione ragionata di Petrolio, si è dichiarato scettico sulle profezie del poeta: «Ricorderete che aveva denunciato la scomparsa delle lucciole… be’ le lucciole ci sono ancora».

Frase infelice, credo, perché quello di Pasolini era un evidente paradosso, e non smentisce la previsione del disastro che stiamo vivendo oggi in Europa e nel mondo.

Pasolini in Edipo Re, 1967 (cr. Giuseppe Razzolini Wikimedia commons)

L’eclettismo intellettuale e artistico del poeta, profondamente “disorganico” anche negli approcci stilistico-formali, nell’operare spesso per suggestioni e appunti – la sua Orestiade moderna mi sembra un’opera incompiuta quasi volontariamente – ha sempre portato il segno di un’angoscia irrimediabile.

Elegiaca, certo, perché affacciata sulla catastrofe dell’industrialismo, del pensiero unico, della sempiterna resurrezione coloniale, e della logica di guerra.

Post moderno

…scenderà da Algeri, - scriveva in Alì dagli occhi azzurri, 1965, vedendo in anticipo le migrazioni che oggi sconvolgono la falsa coscienza d’Europa - su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi / di poveri cani dei padri…

Pasolini forse è stato un post-moderno ante litteram – lui che si era scontrato con gli intellettuali del Gruppo 63 – già dai tempi de La ricotta, splendido esempio di compiutezza-incompiutezza, cioè di sublimazione della materia grezza, e di Cosa sono le nuvole, lirico riscatto - in morte – della guitteria meridionale e di Totò.

Pasolini con Totò, 1967 (cr. Centro studi Pasolini Casarsa Wikimedia commons)

Intellettuale “disorganico” ma fedele - come ho provato a dire - se si ricorda la passione disperata e non taciuta già dalle Ceneri di Gramsci… E’ un brusio la vita, e questi persi / in essa, – i ragazzi di Testaccio – la perdono serenamente, / se il cuore ne hanno pieno: a godersi / eccoli, miseri, la sera: e potente / in essi, inermi, per essi, il mito / rinasce… Ma io, con il cuore cosciente / di chi soltanto nella storia ha vita, / potrò mai più con pura passione operare, / se so che la nostra storia è finita?

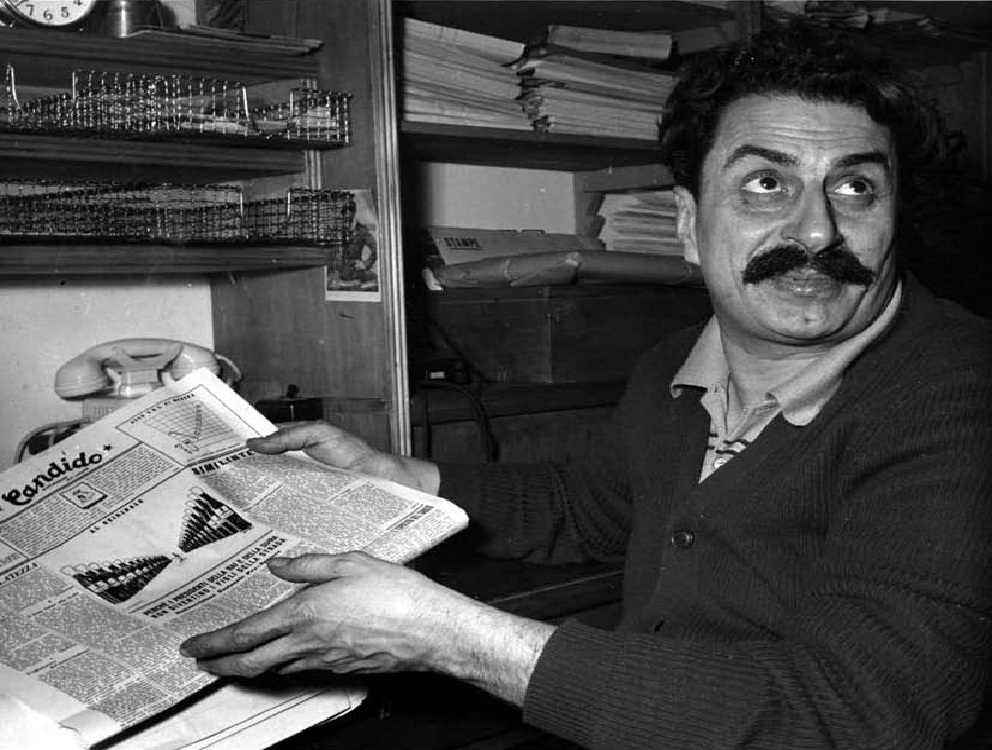

Giovannino Guareschi (cr. Foto Farabola Wikimedia commons)

In quali termini andrebbe riesaminata oggi l’“ortodossia ideologica” della Rabbia, il film di montaggio che nel 1963 lo contrappose al Guareschi più monarchico e reazionario, quello di Candido? Molto più tardi, col sussulto del Decameron, Pasolini fece venire i brividi (anche a me, certo) affermando che solo il passato è rivoluzionario.

Pasolini nel Decameron nei panni dell'allievo di Giotto (fotogramma dal film)

Poi rinnegò quel film insieme ai Racconti di Canterbury e al Fiore delle Mille e una notte: fu l’abiura della cosiddetta “Trilogia della vita” che però non poteva cancellare tutto il cammino compiuto dalla ricordata chiusa delle Ceneri di Gramsci.

La provocazione sul valore rivoluzionario del passato penso fosse (in grande) un po’ simile a quella delle lucciole; vale a dire che l’opera restava e resta con tutti i suoi tremendi conflitti; altrimenti sarebbe, a mio avviso, come dire che siccome siamo vecchi non siamo mai stati giovani.

Pasolini sulla tomba di Gramsci (cr. Ansa Wikimedia commons)

E giovane Pasolini è stato; il giovane che in Friuli subito dopo la guerra, di fronte a una lotta di braccianti contro i latifondisti, si schierò coi braccianti e dopo, solo dopo, lesse Marx e Gramsci.

Riproduzione riservata