SalÚ, testamento di Pasolini

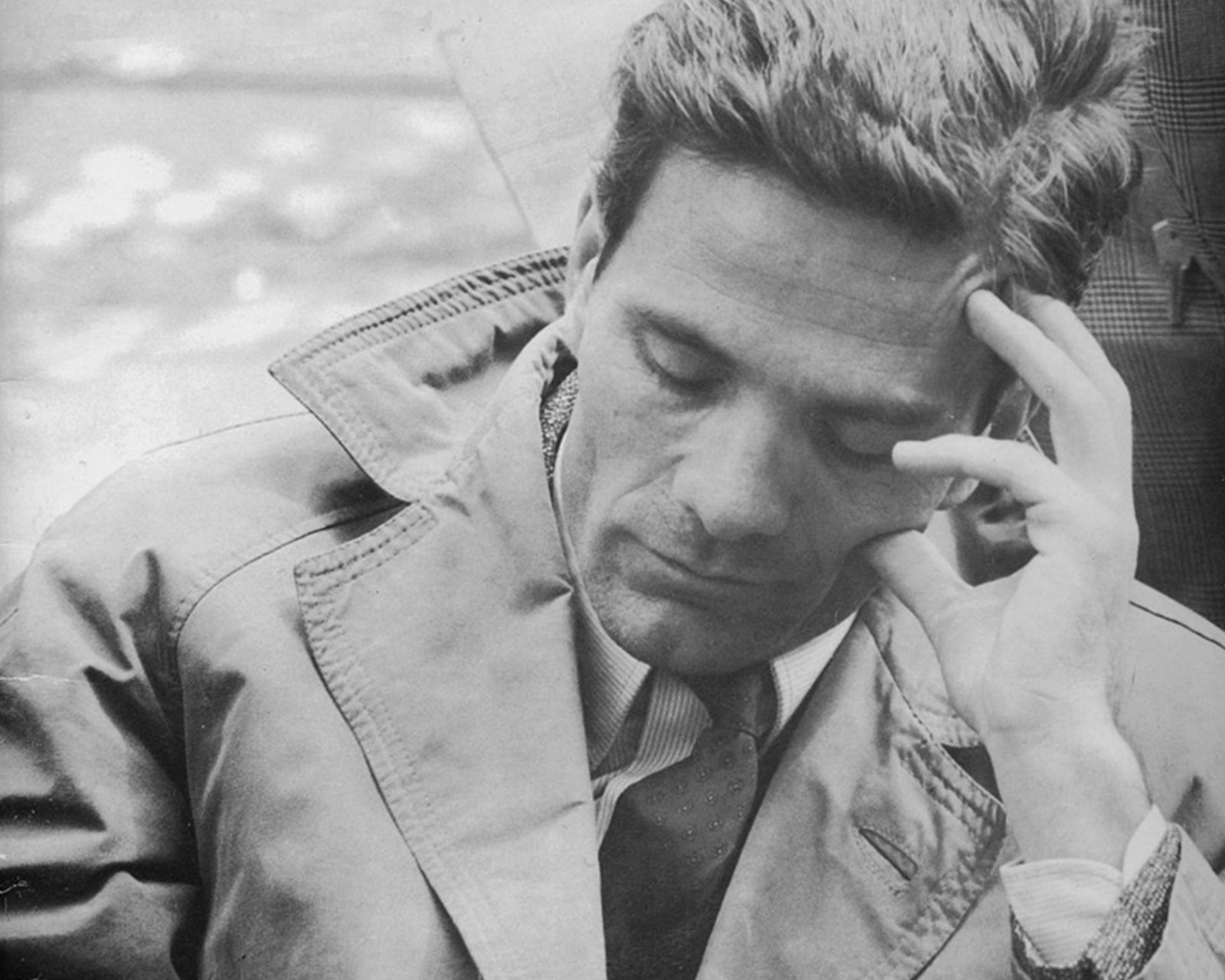

Un ritratto fotografico di Pier Paolo Pasolini (Wikimedia commons)

Il suo ultimo film trascina dentro l’inferno

Cinquant’anni fa il poeta, scrittore e regista veniva assassinato. iosonospartaco ripercorre il suo ruolo nell’Italia del dopoguerra e del boom economico.

Una coincidenza? Chi può dirlo… Sta di fatto che a pochi giorni dalla conclusione del montaggio di Salò o le 120 giornate di Sodoma Pier Paolo Pasolini venne assassinato in quel modo orrendo che tutti conosciamo. E la pellicola, così intrisa di morte, divenne il suo testamento, presagio della fine violenta che gli toccò nella notte dei Santi.

Uscito postumo il 10 gennaio 1976, fu uno dei film più censurati della storia del cinema italiano e anche oggi non è facile procurarsene una copia, ma soprattutto non è facile porsi di fronte a quella realtà inguardabile, che lascia annichiliti, mentre ci trascina dentro l’inferno.

Il marchese De Sade nell'opera di Amedee Philippe van Loo, 1760 (Wikimedia commons)

La trama di Salò è molto semplice. Quattro uomini dell’alta borghesia fanno rapire 20 adolescenti di entrambi i sessi, li portano in una lussuosa dimora di campagna dove, secondo rituali ben orchestrati, daranno sfogo alle loro peggiori perversioni. I giovani saranno abusati, seviziati e orrendamente torturati fino alla morte. Detta così sembrerebbe un film porno del filone sadomaso, come ce sono tanti.

Un fotogramma da "Salò o le 120 giornate di Sodoma" di Pasolini

Ma l’operazione compiuta da Pasolini è molto più complessa e sofisticata, che nulla ha a che vedere con i piaceri del sesso. E’ invece un film sull’anarchia del potere, qui incarnato da fascisti facoltosi quanto crudeli. Il regista prende le nefandezze che il Marchese De Sade due secoli addietro aveva con cura catalogato nelle sue 120 giornate di Sodoma e le trasporta dentro la Repubblica di Salò, cioè negli anni più bui e arbitrari della dittatura di destra, dove il potere fa quello che vuole, senza regole e senza una ragione.

Anarchia del potere

Ogni sequenza della pellicola è una metafora di come e quanto il potere di pochi può banchettare sulle anime e sui corpi delle vittime che sono offerte in sacrificio. Dentro saloni grondanti di specchi e raffinato mobilio decò, tra opere d’arte e pareti ornate di stucchi, la scenografia opulenta firmata Dante Ferretti fa da contraltare alle bassezze che lì dentro si consumano, come in un rituale preordinato, secondo un copione ordito intorno al numero “magico” del quattro (secondo una certa tradizione cabalistica esoterica).

Villa Aldini a Bologna nella quale furono girate numerose scene (Wikimedia commons)

Quattro sono i carnefici che rappresentano i quattro poteri: economico, religioso, nobiliare e politico, così come quattro sono i “gironi” entro i quali prendono forma le fantasie e le violenze degli aguzzini: dall’Anti-inferno, al girone delle Manie, a quello della Merda, fino a quello dello sterminio finale del Sangue. I dialoghi sono pochi, molte le citazioni colte, da Baudelaire a Nietzsche, da Pound a Evola (perché il potere è anche erudito).

Villa Sorra a Castelfranco Emilia, anch'essa utilizzata per le riprese (Wikimedia commons)

Mentre i giovani divenuti schiavi non sanno nulla, sono carne da macello. C’è molto sesso in Salò, molta sodomia, molta coprofagia. Un osceno catalogo di atrocità che provocano disgusto e fecero scandalo. D’altronde se Dio è morto - come sosteneva Nietzsche - allora tutto è possibile.

Paolo Bonacelli e Caterina Boratti, fra i protagonisti del film

E tutto il sadismo che c’è in Salò (e ce n’è una quantità enorme) è la rappresentazione della mercificazione dell’uomo, la riduzione del corpo a cosa, che viene codificata in un orrore palpabile, in cui però la fredda e astratta cifra stilistica non permette l’identificazione con le vittime. Tutto accade davanti ai nostri occhi, ma chi guarda non può difendersi ed esattamente come quei corpi sottomessi si resta nudi davanti al male.

Senza speranza

“L’ideologia di De Sade – dichiarò Pasolini - fa parte di ciò che io rappresento, ma non è condivisa in alcun modo, ciò che condivido è il suo estremismo, il suo essere veramente rivoluzionario”. Il regista però scavalca il suo “maestro”. Se, infatti, in De Sade i carnefici erano coloro che si ribellavano a Dio e all’ordine costituito, qui sono essi stessi il potere assoluto e quindi non ci sono più ribelli, nessuna rivoluzione è più consentita. Nessuna speranza. Pasolini sulla tomba di Antonio Gramsci (Wikimedia commons)

Pasolini sulla tomba di Antonio Gramsci (Wikimedia commons)

Tra Salò e i film immediatamente precedenti, come il Decameron o il Fiore delle Mille e una Notte, c’è un abisso nero dentro il quale si manifesta, in modo eclatante, il potente atto di accusa di Pasolini nei confronti del sistema capitalistico e di certe istanze progressiste che hanno traviato gli italiani.

L’abiura della sua Trilogia della Vita è totale. “Non la rinnego – disse - ma non condivido più quei sentimenti gioiosi che fanno parte del Decameron…”. Secondo Pasolini consumismo e capitalismo, travestiti da tolleranza, sono stati il grimaldello per una rivoluzione di destra che ha corrotto ogni cosa, anche i suoi Ragazzi di vita, anche il sesso che non è più ribellione gioiosa, ma diventa obbligo, secondo le regole non scritte di una società che ha appiattito anche i desideri.

Un fotogramma dal Decameron di Pasolini (cr. Tonino Delli Colli Wikimedia commons)

Salò diventa così il film definitivo - metafora precisa dell’Italia di allora, ma anche della condizione umana - che a 50 anni di distanza non potrebbe essere più attuale, manifesto di una visionarietà profetica che non finisce di stupirci. La lista delle crudeltà, delle depravazioni, dei soprusi che Pasolini ci consegna in forma di allegorie, le vediamo ogni giorno, allo stesso modo, proprio come i carnefici di Salò (nel girone del Sangue) preferivano guardare le sevizie mortali inflitte alle loro vittime: da lontano, attraverso un binocolo.

Nel fotogramma Ezio alza il pugno in segno di ribellione

L’unica scena che potrebbe forse contraddire l’assolutezza del film è quella in cui il giovane Ezio, disobbedendo gli ordini dei gerarchi, abbandona il proprio letto per infilarsi in quello della serva di colore di cui s’era innamorato. Un gesto e un sentimento che gli costerà la morte immediata, ma che lui affronta a muso duro e con il pugno alzato, in segno di ribellione. Una fiammella dentro al tunnel? Mi piace pensarla così. Ma non ho le prove.

Riproduzione riservata