Il lupo, nuovo vicino di casa

Un esemplare di lupo grigio fotografato in Francia (cr. Musicaline Wikimedia commons)

Irrisolti i problemi della convivenza fra uomo e natura

Due occhi verde-gialli nel nero di una fototrappola, a pochi metri da un cassonetto: così comincia la nostra fiaba moderna. Il lupo, in Italia, è ormai presenza concreta e quotidiana. È il paradosso di un successo: decenni di tutela hanno permesso il ritorno di una specie che credevamo confinata ai parchi e alle leggende.

Lupo nell'immagine di una fototrappola vicino a Genova (cr. Raffaele Maiorano Wikimedia commons)

Il 7 marzo 2025 questo ritorno è diventato materia politica: il lupo è passato dall’Allegato II all’Allegato III della Convenzione di Berna. Tradotto: da “rigorosamente protetto” a “protetto”, dal divieto di caccia quasi assoluto a una gestione regolamentata che lascia agli Stati più margine d’azione, compresi abbattimenti mirati. Intanto le popolazioni crescono: in Europa si stimano oltre 20.000 lupi (circa 11.000 un decennio fa); in Italia le stime superano i tremila individui tra Appennino e Alpi.

I problemi

Crescono anche incontri e conflitti: decine di migliaia di capi predati ogni anno nell’Unione europea, migliaia di attacchi alle greggi in Italia, con costi diretti e indiretti (aborti da stress, animali dispersi, cali di produzione). Le misure preventive, spesso, non sono agevoli per tutti: recinti elettrificati, cani da guardiania, dissuasori acustici o luminosi richiedono tempo, denaro e un’assistenza tecnica che spesso manca.

Primo piano di un lupo (cr. Clement Bardot Wikimedia commons)

Da qui l’argomento dei favorevoli al declassamento: non si governano popolazioni in espansione con regole pensate per l’epoca dell’estinzione. Il lupo, dicono, è vittima del proprio successo; servono strumenti rapidi per intervenire dove il conflitto esplode, specie nei contesti periurbani o dove compaiono lupi “confidenti” abituati ai nostri spazi. Per una parte del mondo agricolo, questa flessibilità è un atto di realismo atteso, una boccata d’ossigeno per la pastorizia di montagna e per chi subisce gli attacchi sulla propria pelle.

Un branco di lupi in zona protetta (cr. Harlequeen Wikimedia commons)

Dall’altra parte, scienziati e associazioni ambientaliste parlano di scelta politica più che scientifica. Ricordano che, sul totale del patrimonio ovino europeo, le perdite da predazione sono percentualmente basse; che gruppi di esperti avevano giudicato prematuro abbassare la protezione; che prima di cambiare status sarebbero serviti seri studi d’impatto e investimenti stabili nelle misure non letali.

Temono un precedente capace di indebolire uno dei pilastri della tutela europea, la Direttiva Habitat, aprendo la strada a deroghe costruite su interessi di breve periodo. Insistono su un punto: eliminare qualche esemplare placa una rabbia momentanea, ma non risolve il problema se la prevenzione rimane fragile.

I conflitti

Il conflitto, del resto, non è solo economico. È culturale e politico: città contro campagne, percezioni opposte del rischio, identità che chiedono riconoscimento. Per molti allevatori il lupo è diventato il simbolo di un’agenda ambientalista calata dall’alto da élite urbane; per molti ambientalisti è la prova che l’Europa può ancora fare spazio al selvatico.

Nel frattempo il predatore rischia di diventare il capro espiatorio di fragilità strutturali del settore agricolo: prezzi instabili, burocrazia, servizi carenti, ricambio generazionale difficile. È più semplice dichiarare guerra a un nemico visibile che riformare politiche complicate e impopolari.

Esemplari di lupo artico (cr. Musicaline Wikimedia commons)

Sotto la superficie di questi scontri cova una domanda etica: quale posto hanno i predatori in un continente densamente antropizzato? L’impostazione dominante resta quella antropocentrica: bene la fauna selvatica finché non ci disturba. Altri, più radicali, chiedono un cambio di paradigma: riconoscere un valore intrinseco agli animali selvatici, persino “diritti politici” minimi di co-abitazione.

C’è, in breve, chi parla di “sovranità della fauna”: abbiamo il dovere di rimediare all’ingiustizia storica del quasi-sterminio di queste specie scomode restituendo habitat, prede e corridoi ecologici. La politica, qui, incrocia la filosofia.

Noi e loro

Tra il pro e il contro esiste però una terza via molto concreta: la coesistenza. Progetti transfrontalieri come Life WolfAlps Eu hanno creato Unità di intervento per la prevenzione (WPIU) che affiancano gli allevatori prima e dopo gli attacchi. Forniscono recinzioni temporanee, supporto per richiedere gli indennizzi, cani da guardiania addestrati, consulenza su misura. È un catalogo di buone pratiche che, se applicate e seguite, possono ridurre danni e conflitti. Conviene a tutti perché costa meno (economicamente e socialmente) di una guerra senza fine.

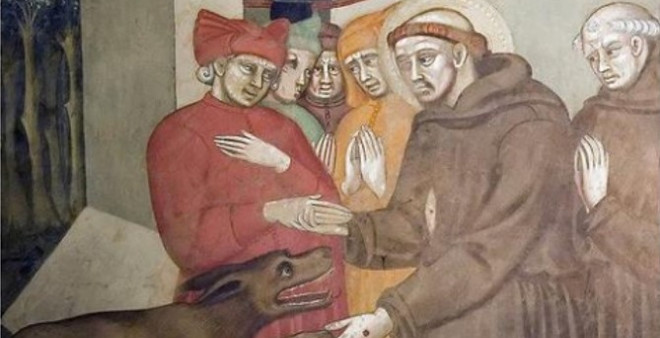

Cristoforo di Bindoccio e Meo di Piero, "Francesco e il lupo", chiesa di San Francesco a Pienza

Il ritorno del lupo racconta, dopotutto, anche la nostra storia recente. Con l’abbandono delle montagne e il ritorno dei boschi, sono aumentate prede e habitat: il predatore ha semplicemente seguito. In natura i lupi regolano le popolazioni di ungulati e contribuiscono alla salute dei boschi; in società ci costringono a ripensare i confini fra umano e selvatico. È, in piccolo, un esperimento di ritorno al selvatico europeo: il nostro è un continente vivo che si riorganizza mentre cambiano lavoro, demografia, uso del suolo.

Titoli di testa del film "Uomini e lupi" di De Santis e Savona, 1957 (cr. Pinket Wikimedia commons)

Alla fine la domanda non è se il lupo saprà adattarsi: lo ha già fatto, muovendosi tra vallate, campi coltivati e periferie. Il punto siamo noi. Vogliamo un territorio sterilizzato e sotto controllo o uno spazio che accetti una quota di rischio in cambio di più vita? C’è davvero un modo per mettere assieme gli interessi di tutti?

Silvana Mangano e Yves Montand in "Uomini e lupi", 1957

La risposta non è semplice. Ma una cosa è chiara: la via d’uscita passa meno dagli slogan e più dalla pazienza operosa della convivenza: indennizzi giusti e veloci, prevenzione finanziata e accompagnata nel tempo, piani locali trasparenti, dialogo continuo tra chi vive i territori e chi li amministra. Il lupo ci costringe a guardarci allo specchio: decidere come stare con lui significa anche decidere che Europa vogliamo essere.

Riproduzione riservata