Il kilt e la tradizione immaginata

Professore scozzese in kilt con due studentesse in attesa della cerimonia di laurea a Nottingham (cr. Ralf Steinberger Wikimedia commons)

Il principale simbolo della Scozia nasce nel Settecento

Se ci venisse chiesto di nominare due oggetti rappresentativi della Scozia probabilmente indicheremmo il tipico gonnellino di tartan, cioè il kilt, e la cornamusa. Sono cose ora riconosciute universalmente come simboli incontestati della cultura scozzese ma che, come vedremo, sono frutto anche di una tradizione in buona parte immaginata, se non addirittura costruita.

Parata di kilt e cornamuse agli Highlands games (cr. mobilus in mobili Wikimedia commons)

“L'invenzione della tradizione” è un concetto, più storico che antropologico, relativamente recente, essendo proprio il titolo di un fondamentale libro di Eric Hobsbawm, pubblicato nel 1983. Vi vengono esaminati alcuni casi di recupero o di vera e propria creazione culturale effettuati fondamentalmente per motivi politici e identitari.

Un fenomeno che è sempre esistito, ma che dalla fine del Settecento ai giorni nostri si è rivelato in ogni continente estremamente fecondo e non di rado altrettanto nefasto.

L’Europa del XVIII e soprattutto del XIX secolo fu un laboratorio spumeggiante di romanticismo e nazionalismo e la Gran Bretagna (insieme alla Germania) ne fu uno dei centri nevralgici. Ma a differenza dei tedeschi, i britannici vivevano già in un paese unificato, dove gli ultimi fuochi delle ribellioni indipendentiste scozzesi erano stati già definitivamente spenti nel 1746.

David Martin, "Ritratto di James Macpherson" (Wikimedia commons)

Quindi la rinascita culturale di un passato celtico e sassone fu opera soprattutto di poeti e scrittori scozzesi, a cominciare da James Macpherson, che pubblicò nel 1760 i Canti di Ossian, attribuiti a un mitico bardo gaelico ma in realtà composti da lui sulla base di vario materiale leggendario e folklorico.

Dopo di lui Robert Burns pubblicò canti e poesie nel dialetto inglese delle Lowlands (cioè la parte meridionale e di gran lunga più abitata della Scozia), che fecero di lui il poeta nazionale, e poi Walter Scott che con i suoi romanzi storici (Ivanhoe, Rob Roy e molti altri) acquistò un’immensa popolarità in tutta Europa.

Henry Raeburn, "Ritratto di Walter Scott" (Wikimedia commons)

Il governo inglese nel 1747, all’indomani della repressione della rivolta giacobita, proibì di indossare indumenti tradizionali come il kilt perché in quegli anni era divenuto tipico degli insorti, ma già nel 1782 il divieto fu revocato e con grande intelligenza politica tutto l'immaginario gaelico fu inglobato e perfino esaltato nella cultura britannica, a cominciare dall'esercito. Reggimenti scozzesi con gonnellino e cornamuse combatterono da allora tutte le guerre dell’impero britannico.

Re Carlo III in kilt fa il suo ingresso nel parlamento scozzese (cr. Scottish parliament Wikimedia commons)

Ma l’abito tradizionale delle Highlands era il “grande kilt”, lungo qualche metro, che veniva avvolto a partire da una spalla intorno al corpo, compresa la parte inferiore fino alle ginocchia. Era cioè una sorta di toga pesante, che poteva anche fungere da coperta.

La nascita del “piccolo kilt”, quello attuale, cioè una gonna separata avvenne solo nel Settecento e quasi certamente nel sud della Scozia (secondo un’ulteriore controtradizione, ancora oggetto di discussione, fu addirittura una modifica voluta da un industriale per far lavorare meglio i suoi operai). In definitiva si diffuse solo dopo l’integrazione con l’Inghilterra.

Melbourne, parata del Royal Victoria Regiment in kilt (cr. Paul Perrottet Wikimedia commons)

Lo stesso tartan, con i suoi tipici intrecci perpendicolari di fili colorati, era differenziato unicamente per aree geografiche e divenne una caratteristica distintiva di ogni clan più o meno nella stessa epoca.

Molti disegni furono inventati allora. La stessa cornamusa è uno strumento antichissimo, originario del bacino del Mediterraneo, diffusosi negli ultimi tremila anni in tutta Europa e sopravvissuto soprattutto in zone isolate e montane (Galizia, Abruzzo ma non solo). In Scozia non è attestata fino al XV secolo e comunque agli occhi degli inglesi non costituì mai un simbolo pericoloso, tant'è vero che non fu mai proibita.

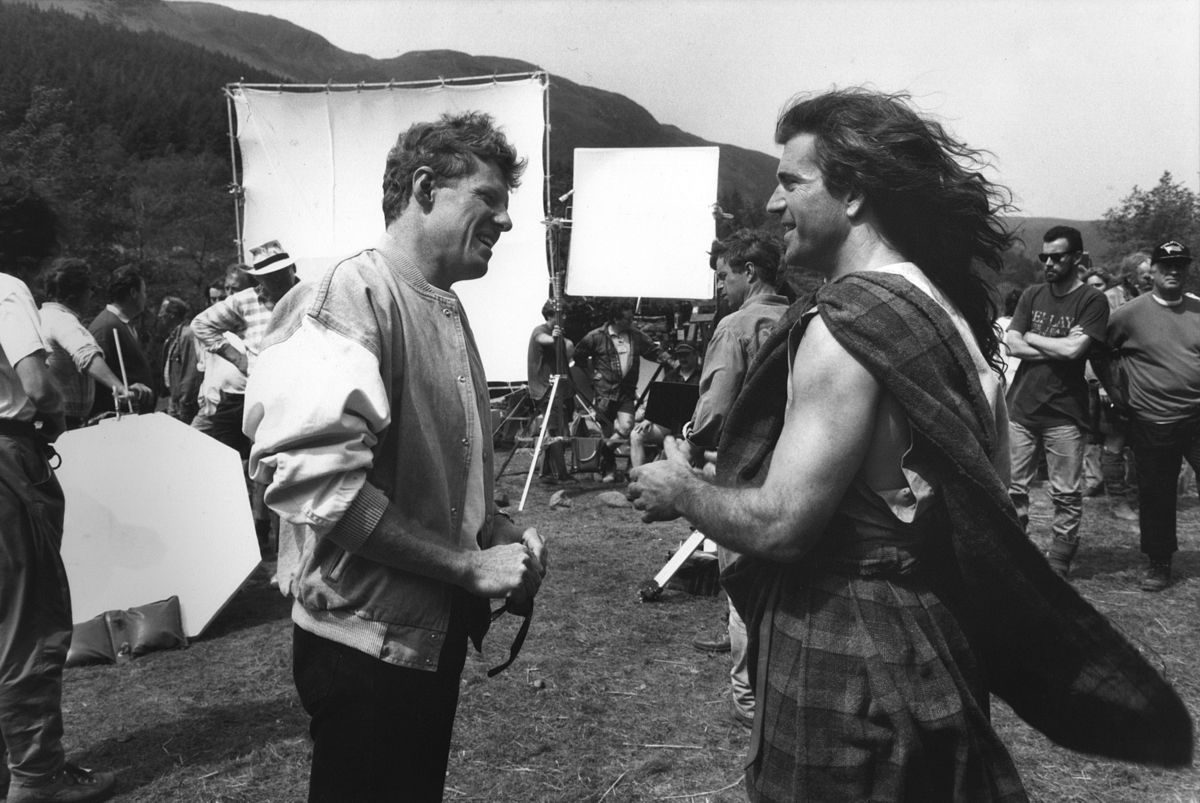

Mel Gibson in kilt grande sul set di "Braveheart" (cr. Scott Neeson Wikimedia commons)

Il film Braveheart del 1995 è stato un potentissimo innesco per l'immaginario scozzese, pur se pieno di anacronismi divenuti parte della cultura di massa: come le pitture blu sul viso, non più utilizzate dai celti di Britannia da almeno mille anni, o la stessa cornamusa che viene definita uno strumento vietato. Però va dato atto a Mel Gibson di indossare il kilt giusto, quello grande, e non il moderno gonnellino.

La statua di William Wallace ad Aberdeen (cr. axis 12002 Wikimedia commons)

Dopodiché bisognerebbe ricordare che William Wallace, l'eroe del film, non proveniva affatto dalle Highlands ma dalle Lowlands (ed era pure di lontana origine gallese) e quasi certamente non parlava gaelico, ma il dialetto anglo-scozzese della zona.

Roma 1944, donna incuriosita dal kilt di ufficiali scozzesi (cr. army film & photographic unit Wikimedia commons)

Insomma siamo liberi di ispirarci a qualunque tradizione, ma occorre un po' di prudenza prima di pensare che esista sempre un filo ininterrotto tra ciò che esiste (o vorremmo esistesse) ora e quello che è esistito, forse, una volta.

Riproduzione riservata