Trap, il disagio che chiede ascolto

Folla di giovani nel corso di un concerto (dalla pagina Fb MRBN)

Cosa c’è dietro il genere musicale degli adolescenti

Negli ultimi anni la musica trap è diventata la colonna sonora di molti adolescenti. Brani dai testi crudi, spesso intrisi di rabbia, violenza o sessismo, occupano le loro playlist e accompagnano le giornate come un sottofondo costante.

Gli adulti reagiscono con inquietudine o condanna, faticando a riconoscere in quel linguaggio qualcosa di più di una moda discutibile. Eppure, come accade per ogni fenomeno culturale giovanile, la domanda non è tanto cosa dicono questi testi, ma che cosa raccontano dei ragazzi che li scelgono.

La trap nasce come linguaggio di periferia, voce di chi si sente ai margini e vuole farsi vedere. È un territorio in cui il successo si misura in visualizzazioni, denaro e potere, dove la forza e l’eccesso diventano strumenti per difendersi dalla fragilità.

L'ostentazione del denaro è una caratteristica dei trapper (cr. Josha Hines Wikimedia commons)

Ma se la osserviamo con sguardo clinico, possiamo cogliere una funzione più profonda: dare parola all’impotenza, trasformare la frustrazione in ritmo, il senso di esclusione in appartenenza. Nella sua esasperazione, la trap diventa una forma di riscatto simbolico, una scena in cui si può esibire la parte più rabbiosa e vulnerabile di sé.

Durante l’adolescenza, il mondo interno si popola di energie nuove e difficili da contenere. La musica, in questo senso, diventa un “oggetto transizionale” collettivo: un luogo dove le emozioni trovano una forma, anche grezza, in cui esistere.

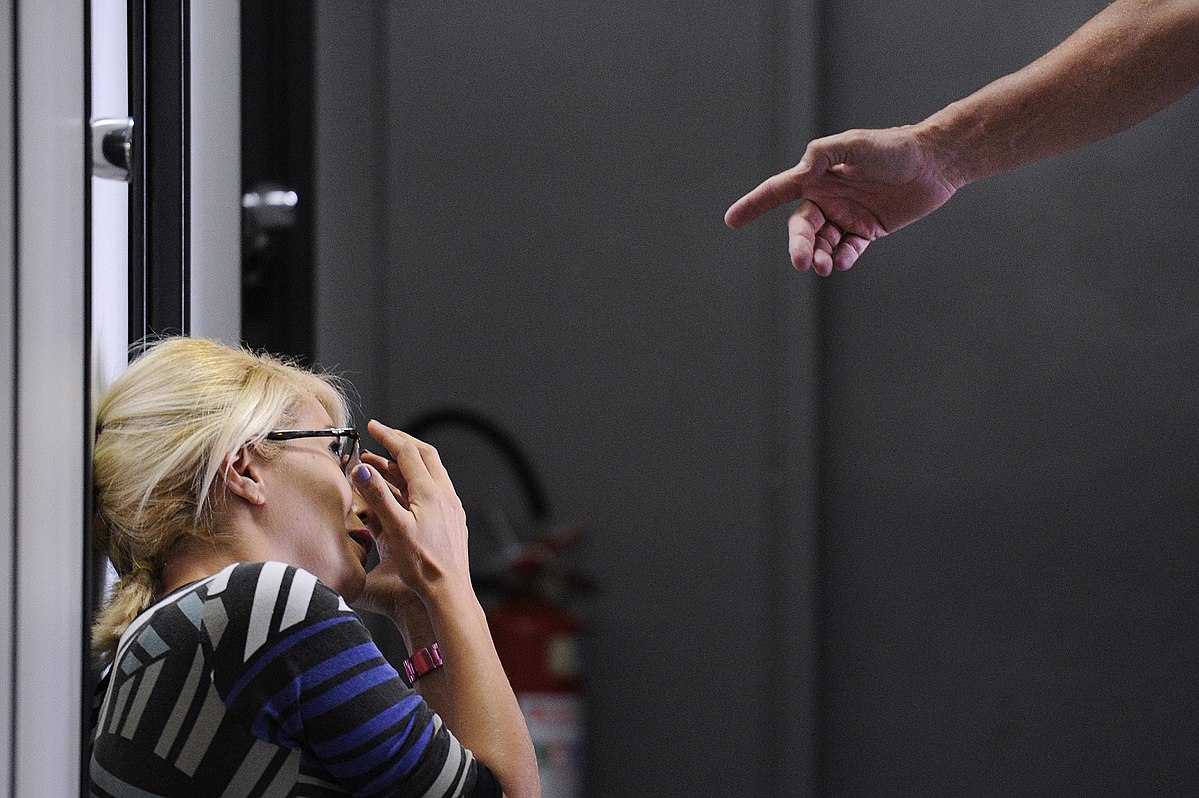

Foto di sensibilizzazione contro la violenza alle donne (cr. Senado federal Brasile Wikimedia commons)

La violenza verbale o l’ostentazione sessuale, tipiche di molti brani trap, non vanno lette unicamente come modelli da imitare, ma come tentativi di rappresentare conflitti psichici non ancora pensabili. È un linguaggio che agisce invece di spiegare, che mette in scena pulsioni e fantasie di onnipotenza, provando a dare corpo a ciò che la parola quotidiana non riesce a dire. L’adulto che ascolta questi testi può provare disagio, perché vi riconosce — amplificati e deformati — aspetti della propria storia emotiva che la società tende a rimuovere: rabbia, desiderio, potere, vulnerabilità. Ma proprio lì risiede l’occasione educativa e relazionale: accettare di sostare accanto a quel linguaggio senza censurarlo, provando a capirne il significato simbolico.

Forti?

Un ragazzo che dice di “sentirsi forte” ascoltando una canzone violenta forse sta cercando, inconsciamente, un appiglio contro la sensazione di impotenza. La musica diventa allora un ponte tra il caos interno e una forma riconoscibile, una possibilità di esprimersi senza agire.

![]()

Episodio di bullismo scolastico (cr. Adda Garrido Wikimedia commons)

Educare al pensiero critico non significa correggere o squalificare, ma aiutare i giovani a interrogare ciò che ascoltano, a riconoscere la distanza tra realtà e rappresentazione. Gli adulti hanno qui un ruolo decisivo: non imporre modelli, ma offrire strumenti di lettura.

Un genitore o un insegnante che chiede con curiosità “cosa ti piace di questa canzone?” apre uno spazio di parola, trasforma la distanza in incontro. Anche il terapeuta, in questo senso, può usare la musica come porta d’accesso al mondo interno, come linguaggio proiettivo attraverso cui comprendere vissuti difficili da verbalizzare.

Microfono da registrazione (cr. Ronju65 Wikimedia commons)

Censurare o ridicolizzare la trap equivale a chiudere quella porta. Ascoltare, invece, significa riconoscere che dietro la trasgressione c’è spesso un bisogno di riconoscimento. Gli adolescenti cercano nella musica un luogo in cui sentirsi parte di qualcosa, in cui poter esprimere il proprio potenziale aggressivo senza esserne travolti. Se l’adulto riesce a farsi interlocutore - non giudice - questo linguaggio può diventare un’occasione per pensare, per tradurre l’urlo in parola.

Sono qui

Forse la trap, con la sua brutalità simbolica, è il tentativo di dire “ci sono” in un mondo che li guarda ma non sempre li vede. Sta agli adulti scegliere se fermarsi al rumore o cercare la voce che vi si nasconde dentro. Perché ogni volta che un ragazzo trova qualcuno disposto ad ascoltare ciò che ama, anche la musica più aggressiva può diventare una forma di dialogo, un passaggio verso il pensiero.

Giovani in attesa di un concerto (cr. Sven Volkens Wikimedia commons)

Ascoltare la trap con i ragazzi, allora, non è solo un gesto di tolleranza: è un atto di fiducia. È riconoscere che dentro le parole estreme vive un linguaggio emotivo che chiede traduzione, non giudizio. E forse, nel momento in cui un adulto riesce davvero a restare in ascolto, un po’ di quella rabbia si trasforma — finalmente — in voce.

Riproduzione riservata