La battaglia dei musei a New York

Il Guggenheim museum di New York (cr. J.C. Benoist Wikimedia commons)

Frank Lloyd Wright e il suo Guggenheim

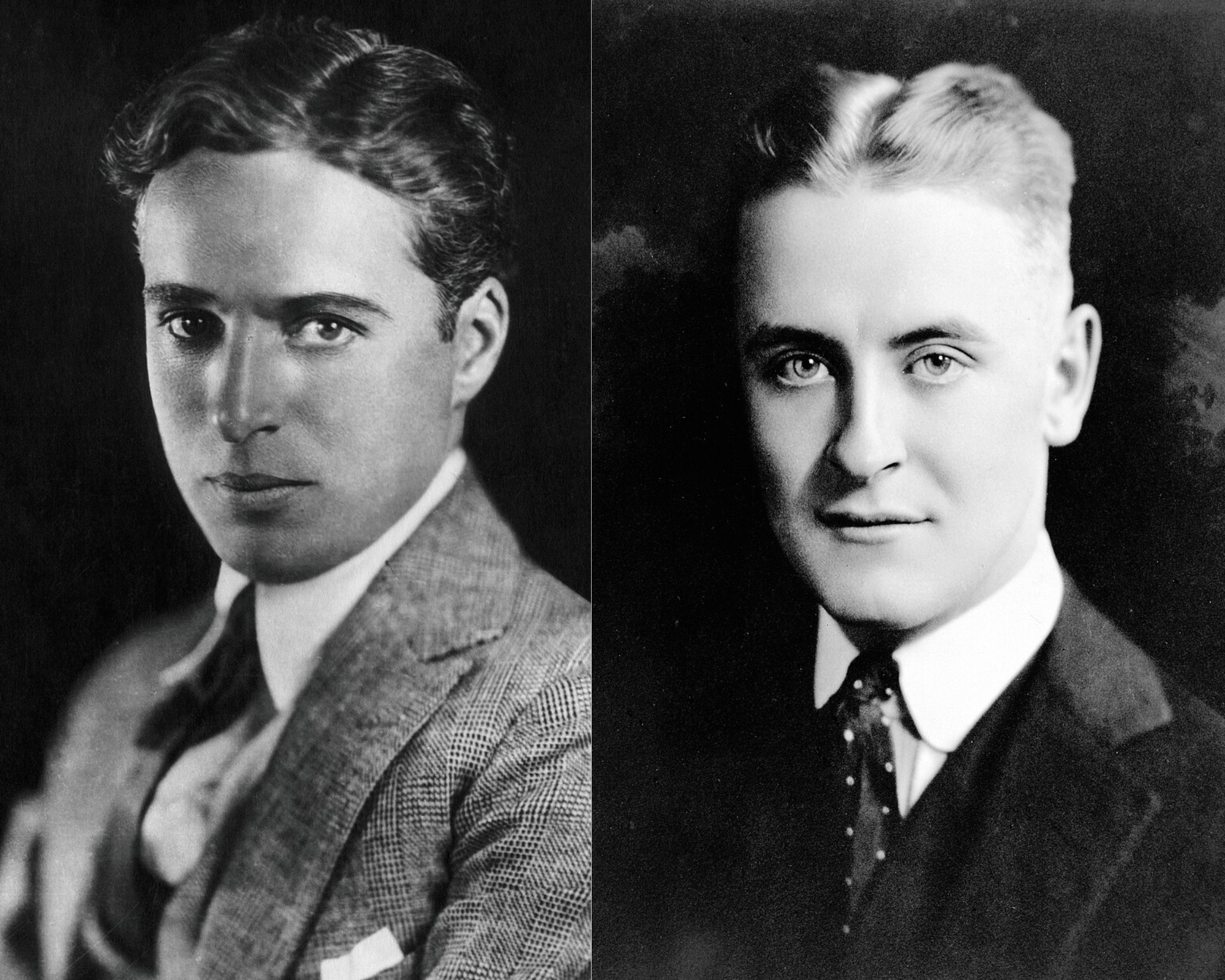

Negli anni Venti New York è il centro del mondo, il simbolo di un’epoca segnata da un potente fermento culturale, da un forte senso di libertà e da una nuova prosperità economica. Questo decennio, noto come i Roaring Twenties, è stato descritto dal cinema, dalla letteratura, dalla musica, un decennio in cui la città non dormiva mai, animata da un’energia inarrestabile. Esplode l’industria cinematografica, si affermano Charlie Chaplin, e Greta Garbo, Francis Scott Fitzgerald pubblica Il Grande Gatsby, un’immersione in quegli anni, nello sfarzo delle feste, nel culto della ricchezza e nell’amore verso la nuova musica jazz, l’Art Decò, proveniente dall’Europa, influenza le arti e l’architettura della città.

Chaplin e Fitzgerald (cr. Strauss-Peytin Studios per Chaplin Wikimedia commons)

La sentita esigenza di rompere con le tradizioni passate, il desiderio di modernità, ha profondamente segnato lo spirito di quegli anni. E’ in questo clima che nasce la passione per l’arte moderna e contemporanea e inizia una competizione tra le due più facoltose famiglie newyorkesi per allestire il più importante museo della città.

Due famiglie

Sono in competizione i Rockefeller e i Guggenheim, che attraversando varie vicende giungeranno ad inaugurare il MOMA, Museum of Modern Art e il Guggenheim Museum.

Tutto inizia con un gruppo di amiche, The Darling ladies, guidate da Abby Aldrich Rockefeller, che nel 1929, una settimana dopo il crollo di Wall Street aprono all’angolo tra la tra la 5a e la 57a strada, in una modesta sede, un primo spazio espositivo aperto al pubblico, dedicato interamente alle tendenze più moderne, con opere di Van Gogh, Gauguin e Cezanne, a cui seguirono nel 1935 un’ampia personale dedicata a Van Gogh e dopo un trasferimento del museo all’interno del Rockefeller Center una personale nel 1939 dedicata a Pablo Picasso, grazie alla quale il MOMA iniziò a raggiungere una fama internazionale.

Ritratto fotografico di Abby Aldrich Rockefeller (cr Bain news service Library of Congress Wikimedia commons)

Ma anche Salomon Guggenheim ha in mente programmi importanti e dopo una prima esperienza con l’apertura nel 1939 del Museum of Non-Objective Art, diretto dalla curatrice tedesca Hilla Rebay, sostenitrice dell’astrattismo e di artisti quali Kandinskij, Klee, Mondrian, pensa a progetti più ambiziosi e nel giugno del 1943 scrive a Frank Lloyd Wright e gli chiede di progettare un museo, un tempio dello spirito, per allestire la sua collezione, con l’obiettivo di realizzare non un luogo elitario, ma accogliente, adatto ad ospitare la comunità cittadina e ad educare il pubblico.

Una giovane Peggy Guggenheim e Max Ernst (Wikimedia commons)

La competizione si svolge anche in casa Guggenheim, quando l’intraprendente Peggy, nipote di Salomon, compagna di Max Ernst, fin dagli anni Trenta inizia ad acquistare opere di arte moderna orientandosi in particolare verso opere cubiste e surrealiste e decide di aprire a New York la propria galleria-museo Art of this century, progettata da Friedrich Kiesler, il più progressista architetto del tempo, che resterà in funzione fino al 1947, quando ritorna in Europa e allestisce la sua collezione a Palazzo Venier dei Leoni a Venezia.

La sede della Collezione Guggenheim a Venezia (cr. TheRunnerUp Wikimedia commons)

L’allontanamento di Peggy sembra ricomporsi quando nel 1969 il Museo Guggenheim la invita ad organizzare una mostra, anche se non nasconde il fatto che in fondo quel museo a lei non sia mai piaciuto.

“Dopo tutti gli scontri con mio zio Salomon, non mi sognai mai che un giorno avrei visto discendere la mia collezione dalle rampe del Guggenheim, come il nudo di Duchamp che scendeva le scale. Il museo non mi è mai piaciuto e l’ho sempre chiamato il garage di mio zio. Non credo che la mia collezione facesse bella figura là dentro, specialmente se vista attraverso la rampa, dove i quadri sembravano francobolli postali”.

Intanto il progetto di Salomon procede: i primi schizzi risalgono alla fine del 1943, gli elaborati definitivi al 1958, un’opera dunque a cui Wright ha dedicato oltre 15 anni e che sarà inaugurata solo sei mesi dopo la sua scomparsa.

_lucernario_bmzuckerman-wdtr.jpg)

Il lucernario del museo Guggenheim di New York (cr. bmzucherman Wikimedia commons)

In tutto questo tempo combatte con determinazione per difendere le sue scelte progettuali, con ostinazione e fermezza, entrando in contrasto con i direttori del museo, in particolare con James Sweeney, che non condivideva le scelte di Wright, in quanto riteneva che l’arte sarebbe stata subordinata all’architettura.

“Molto presto nella vita dovetti scegliere tra l’onesta arroganza e l’ipocrita umiltà. Io scelsi l’onesta arroganza e non ho mai avuto il motivo di cambiare”.

La rampa interna al Guggenheim (cr. Wallygva Wikimedia commons)

I punti fermi a cui Wright non voleva rinunciare erano l’andamento a spirale continua del percorso espositivo, avvitata attorno ad un vuoto centrale a tutta altezza, illuminato da un ampio lucernario, l’assenza di scale, illuminazione con la luce naturale, la forma del complesso estraneo al tessuto della città, caratterizzato da sempre più alti grattacieli.

Il palazzo Bauhaus-Dessau (Wikimedia commons)

Tra i tanti avversari del suo progetto, Wright indicava anche i Bauhausers, gli architetti europei emigrati negli Stati Uniti negli anni Trenta, con un esplicito e chiaro riferimento al MOMA, che proprio in quegli anni non a caso sosteneva le loro opere presentando una serie di mostre di architettura. Il clima continua a surriscaldarsi attorno al suo progetto

I critici

Con la scomparsa di Salomon Guggenheim nel 1949 si fanno avanti di nuovo i critici del progetto, ma Wright riesce ad ottenere l’appoggio degli eredi di Salomon, non arretra, anzi rilancia e pur contro la volontà del direttore Sweeney, nel 1953 sullo stesso terreno su cui sorgerà il museo, costruisce un padiglione temporaneo che ospita una mostra dedicata alla sua opera, 60 Years of Living Architecture. Il successo che la mostra riscuote consolida l’idea di costruire il museo così come proposto da Wright.

Incontro privato fra David Rockefeller e il presidente Leone (archivio del Quirinale Wikimedia commons)

La competizione non si ferma e nel 1953 David Rockefeller, figlio di Abbey Aldrich, incarica l’architetto Philip Johnson di riprogettare il giardino esterno del MOMA, il Rockefeller Garden Sculpture, che viene dedicato alla madre e ospita sculture di Auguste Rodin, Pablo Picasso e Henry Moore.

Nonostante tutto, le critiche al progetto non si fermano, anzi salgono di tono. Viene definito come un gigantesco portapillole, una molla, un garage ed entra pure in campo il prestigioso New York Times, che nel 1956 inizia una dura campagna contro il progetto, raccogliendo le opinioni critiche di oltre venti noti artisti americani.

L'insegna del New York Times (cr. Bryan Ledgar Wikimedia commons)

Nonostante la scomparsa di Wright, il Museo Guggenheim viene inaugurato il 20 ottobre 1959, mantenendo il suo linguaggio audace e innovativo, da alcuni definito mistico ed esoterico. Prima della sua scomparsa Wright pubblicò su diverse riviste di architettura i disegni del progetto, temendo che in sua assenza venisse modificato.

Sweeney riuscì comunque ad effettuare alcune modifiche, facendo dipingere le pareti di bianco (per Wright il bianco è un non colore perché esagera il ruolo di ciascun quadro) e appendendo le opere non alle pareti ma a barre di metallo. Niente di più. E oggi fortunatamente possiamo vedere e visitare il Guggenheim, sostanzialmente come Frank Lloyd Wright lo aveva voluto.

Riproduzione riservata