Un omicidio per quattro denari

Di Angelika Kauffmann "Ritratto di Winckelmann" alla Kunsthaus di Zurigo (Wikimedia commons)

La morte di Winckelmann, giallo nel mondo dell’arte

Morire per quattro monete: così potrebbe essere rappresentato l’ultimo atto della vita di Johann Joachim Winckelmann, studioso di archeologia e storia dell’arte, praticamente il fondatore di queste discipline. Figlio di un calzolaio tedesco, Winckelmann viene descritto da Goethe come un avventuriero della cultura: estroverso, poco accademico, ambizioso ma superbo antichista.

Nel 1764, grazie al cardinale Albani, diplomatico del Vaticano, entra a pieno titolo nell’empireo degli incarichi dello Stato della Chiesa, con la qualifica di Prefetto delle Antichità (un sovrintendente diremmo oggi). Eccezionale la vita, eccezionale la morte: la narrazione del suo assassinio potrebbe essere frutto dell’immaginazione dello scrittore Daniel Silva, il cui figlio di penna è Gabriel Allon. Spia poliglotta, esperto di terrorismo internazionale e sicario, Allon è anche restauratore: dopo numerosi omicidi, si ritira a Venezia ammazzando il tempo con l’arte, senza però abbandonare del tutto le sue attività clandestine.

"Winckelmann nella cerchia degli studiosi della biblioteca del castello di Nothtnitz" di T. von Oer (Wikimedia commons)

"Winckelmann nella cerchia degli studiosi della biblioteca del castello di Nothtnitz" di T. von Oer (Wikimedia commons)

Il binomio arte-spionaggio è affascinante, un sempreverde con vecchie origini: è abbastanza noto, ad esempio, che Rubens e Van Dyck si trovassero molto a loro agio in una rete di rapporti con nobili e teste coronate che andava oltre la semplice ritrattistica. Gli artisti, immortalando Re, Duchi, Conti e Marescialli, erano inevitabilmente inseriti in contesti ricchi di informazioni politiche, nazionali o internazionali. Nulla di complottista o adrenalinico: semplicemente chi voleva intendere intendeva e, nel caso, riportava a chi di dovere.

Autoritratti di Rubens e van Dyck (Collezione reale inglese e Metropolitan museum di New York Wikimedia commons)

Antoon Van Dyck, Il pittore di corte per antonomasia, molto apprezzato nella Londra degli Stuart, nel 1621 fu a Roma sotto falso nome in compagnia di George Gage, gran spione al soldo di Giacomo I, per una missione delicata. Papà voleva per l’erede al trono, Carlo, un’altezza reale di moglie e la benedizione papale. Mancato il bersaglio, Gage cadde in disgrazia, mentre Van Dyck continuò magistralmente a riempire tele bianche.

L’affare Winckelmann invece è più cruento, un misfatto nel mondo dell’arte, trasformato in romanzo, portato a teatro e spedito nell’etere con un radiodramma della Rai nel 1962. Immaginando di giocare a Cluedo, gli oggetti del mistero sono tre: il viaggio, la sosta, il carnefice. Nel marzo del 1768, diretto in Germania, Winckelmann interrompe bruscamente il viaggio e si dirige a Vienna, dove incontra l’Imperatrice Maria Teresa e il suo consigliere particolare, il Principe Kaunitz, ricevendo in dono quattro preziose medaglie.

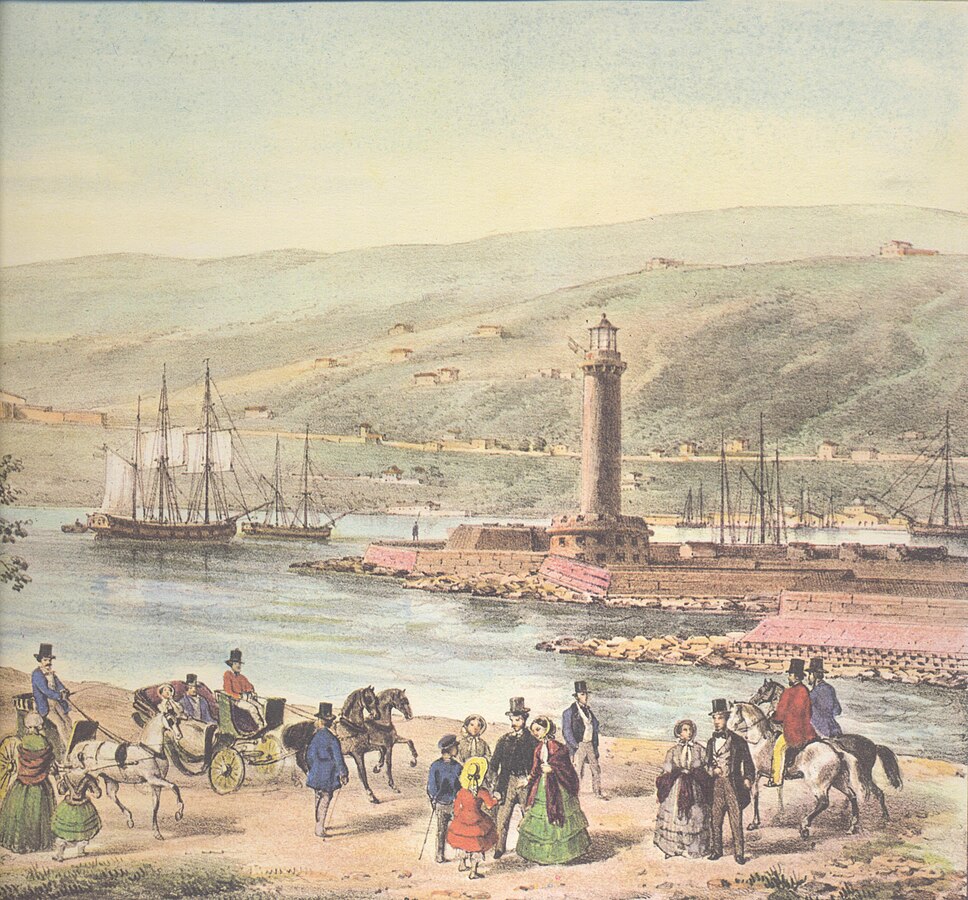

La lanterna del porto di Trieste in un disegno di Marco Moro (Wikimedia commons)

La lanterna del porto di Trieste in un disegno di Marco Moro (Wikimedia commons)

Da lì, decide di tornare a Roma: essendo la strada eterna come la città da raggiungere, a giugno si ferma a Trieste in cerca di una nave che lo porti ad Ancona. In città non si presenta alle autorità, gira in incognito ma fa amicizia con un vicino di camera, Francesco Arcangeli, giovane toscano in cerca di fortuna e con precedenti penali a Vienna.

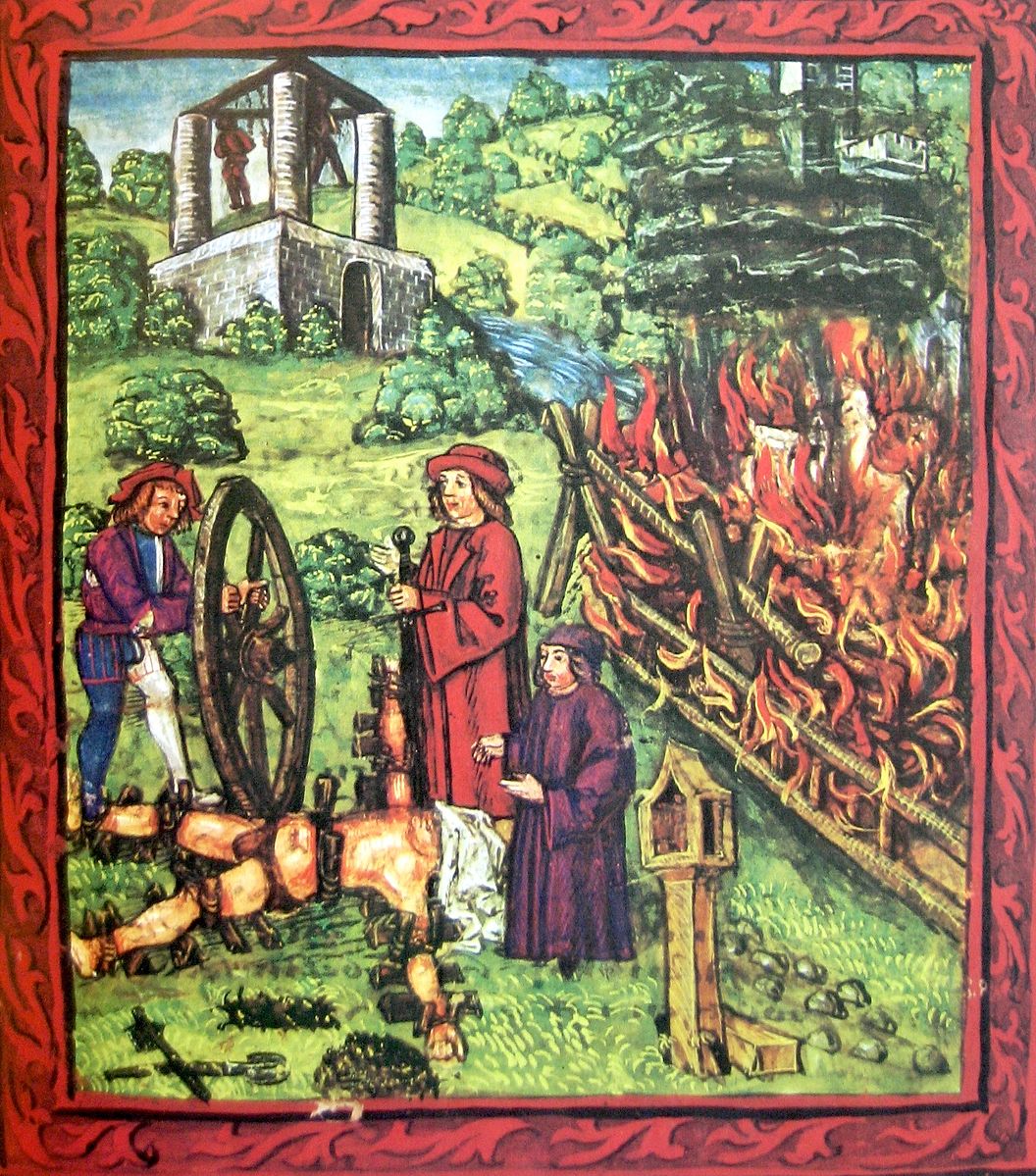

Qualche giorno dopo avergli mostrato le medaglie, Winckelmann viene accoltellato dall’amico, che fugge, sorpreso da un cameriere della locanda. Arrestato dopo una settimana, viene interrogato, processato, condannato e arrotato, cioè preso a mazzate dal boia, inserito nei raggi di una ruota ed esposto alla cittadinanza.

Il supplizio della ruota in una illustrazione di Diebold Shilling il giovane (manoscritto di Lucerna Wikimedia commons)

Il supplizio della ruota in una illustrazione di Diebold Shilling il giovane (manoscritto di Lucerna Wikimedia commons)

Prima del supplizio, Arcangeli, forse per cercare un alleviamento della pena, prova a giocare con gli oggetti del mistero. Interrogato, parla di un intrigo: a Vienna Winckelmann avrebbe rivelato all’Imperatrice dei raggiri a suo danno e sarebbe diventato latore di un messaggio segreto diretto a Roma. Sul ritorno, di sosta a Trieste, in un primo momento lo storico dell’arte si sarebbe confidato con Arcangeli ma, successivamente, avrebbe accusato il giovane di essere una spia, infamia tale da giustificare l’aggressione.

La storia è tanto intrigante quanto confusa; messo alle strette, un reticente Arcangeli vuota il sacco: ha agito per avidità, confessa l’omicidio premeditato a scopo di rapina. La confessione combacia con la testimonianza del cameriere e anche con le ultime parole che Winckelmann pronuncia sul letto di morte: il caso è chiuso.

Antonio Bosa, il cenotafio di Winckelmann a Trieste (Wikimedia commons)

Antonio Bosa, il cenotafio di Winckelmann a Trieste (Wikimedia commons)

Nonostante un processo e una sentenza inappellabili, secoli di domande hanno alimentato più di un dubbio. Perché Winckelmann, in incognito a Trieste e con una gran fretta di andarsene, strinse amicizia con un uomo molto diverso da lui, per ceto e formazione? Come e fino a che punto si spinse questa relazione? Perché la Casa d’Austria si interessó degli effetti personali di Winckelmann prima di spedirli a Roma? Lo storico aveva occhi solo per l’arte antica o anche per la politica della sua epoca? Sul cadavere dello studioso sono state costruite tante e misteriose sovrastrutture da renderlo perfetto per una spy story.

Riproduzione riservata