Garibaldini fra nordisti e sudisti

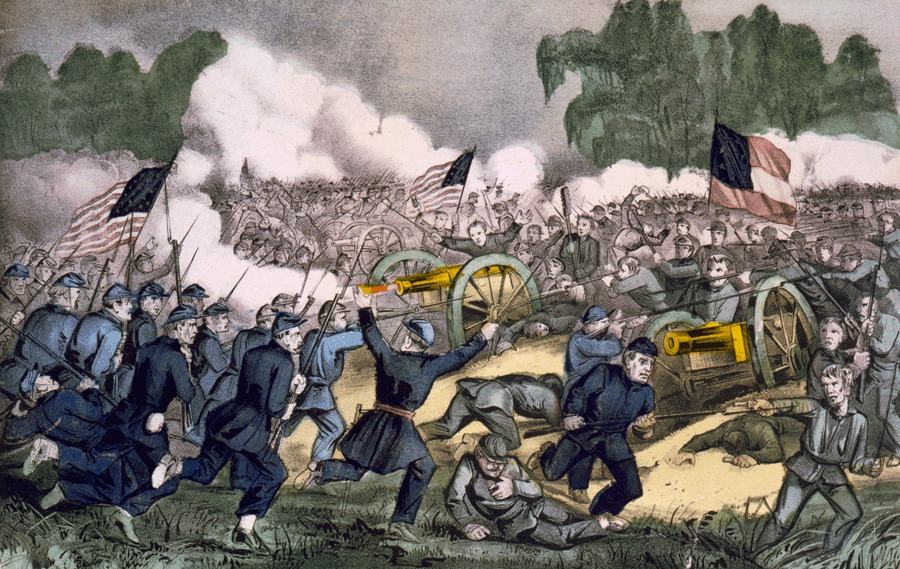

Una raffigurazione della battaglia di Gettysburg, di John Alexander Walker (Wikimedia commons)

Il generale e le camicie rosse nella guerra civile americana

Nel 1861 Giuseppe Garibaldi era sicuramente, e di gran lunga, l'italiano più famoso nel mondo. Nel secolo dei nazionalismi la figura avventurosa dell'eroe dei Due Mondi, indomito e instancabile combattente per la libertà dei popoli, aveva già assunto tratti quasi mitici. Nella pubblicistica americana era definito "the sword of the Risorgimento" o addirittura “Washington of Italy”.

Un berretto garibaldino esposto al museo civico di Modena (Wikimedia commons)

Nel frattempo il generale si era ritirato a Caprera, dopo la breve e sfortunata esperienza parlamentare e il conflitto con Cavour. Ma pur nella sua lontana isola era continuamente contattato e visitato, non solo da scrittori e giornalisti, ma soprattutto da esponenti politici italiani ed europei, in gran parte esuli di altre nazioni irredente degli imperi asburgico e zarista.

Nord e Sud

Intanto era scoppiata la Guerra di Secessione americana e Lincoln era alla ricerca di abili e provati comandanti, poiché sapeva che buona parte dell'elite militare proveniva dagli stati del sud e appoggiava la causa confederata. L'estrema popolarità di Garibaldi in Inghilterra poteva essere inoltre di grande utilità, dato che la Confederazione puntava esplicitamente a un intervento britannico (il blocco navale attuato dall'Unione impediva infatti l'esportazione in Gran Bretagna del cotone, vitale per la sua industria tessile).

Garibaldi e Vittorio Emanuele II (ritratti di de Block e Campini Wikimedia commons)

La posizione abolizionista del generale italiano era nota, così un emissario del segretario di stato Seward lo contattò per sondarne la disponibilità ad accettare un comando militare. Garibaldi chiese il permesso al Re (che inaspettatamente glielo diede volentieri pur di sbarazzarsene), ma pose due condizioni che Lincoln non poteva certo accettare: comando supremo dell'esercito (che secondo la costituzione americana spetta solo al presidente) e l'immediata abolizione della schiavitù. Lincoln l'avrebbe proclamata poco più di un anno dopo (con il plauso dello stesso Garibaldi), ma in quel momento sperava ancora in una soluzione negoziata.

Illustrazione della battaglia di Bull Run (Wikimedia commons)

Nello stesso mese di luglio 1861 l'Unione subiva la prima dura sconfitta nella battaglia di Bull Run (dove combatté un primo reggimento già intitolato a Garibaldi), confermando i dubbi di Lincoln sulle capacità di comando dei suoi ufficiali maggiori. L'anno seguente dopo qualche vittoria e una serie di sanguinose sconfitte furono ripresi i contatti, ma nel frattempo il generale aveva tentato la spedizione su Roma, era stato ferito in Aspromonte e tenuto in prigionia per diversi mesi, per cui non era più disponibile.

Lincoln nel quadro "I peacemaskers" di G.P.A. Healey, il secondo da sinistra è Grant (collezione White House Wikimedia commons)

Lincoln dovette attendere un altro anno prima di trovare finalmente in Ulysses Grant un generale all'altezza del compito. Ma Garibaldi fu comunque presente, per lo meno di nome, in quella sanguinosa guerra civile e diversi garibaldini lo furono anche di persona.

Infatti già allo scoppio della guerra in ogni singolo stato si formarono contingenti di volontari, e sia nello stato della Louisiana (Confederazione) che in quello di New York (Unione) si formarono reparti denominati Garibaldi Guards, composti da italiani e immigrati da vari paesi europei; tutti condividevano l’orgoglio patriottico della propria origine e il sentimento di appartenenza al nuovo paese che li aveva accolti. In entrambi i casi anche le loro divise erano simili, con sfoggio di camicie rosse, cappelli da bersagliere e coccarde tricolori.

In Louisiana

A New Orleans i “garibaldini” della Louisiana ritenevano, come molti altri sudisti, di stare combattendo una battaglia per la propria libertà. Svolsero per lo più azioni di milizia territoriale e il corpo fu sciolto l'anno successivo quando l'Unione conquistò la città.

La battaglia di Petersburg in una stampa (Wikimedia commons)

Ben diverso il destino dei “garibaldini” di New York, il cui 39° reggimento (estremamente multietnico e dalle vicende interne assai travagliate) combatté con valore nelle principali battaglie della guerra, da Bull Run a Gettysburg, da Cold Harbor a Petersburg. Il suo motto originale era nientemeno che il mazziniano “Dio e Popolo”. Alla fine però i reparti nazionali finirono per integrarsi completamente nelle due armate rivali, diventando a tutti gli effetti americani.

Gli italiani che combatterono nella guerra civile furono qualche migliaio, di cui circa 200 come ufficiali e finora li abbiamo definiti “garibaldini” tra virgolette proprio perché la grandissima parte di loro era già immigrata in America da tempo, soprattutto per motivi economici.

I numeri veri

A questo proposito va ricordato che è destituita di ogni fondamento una bufala neoborbonica che da anni gira sul web che descrive con dovizia di fantasiosi particolari la presunta partecipazione alla guerra dalla parte confederata di ben 2.000 ex soldati del Regno delle Due Sicilie.

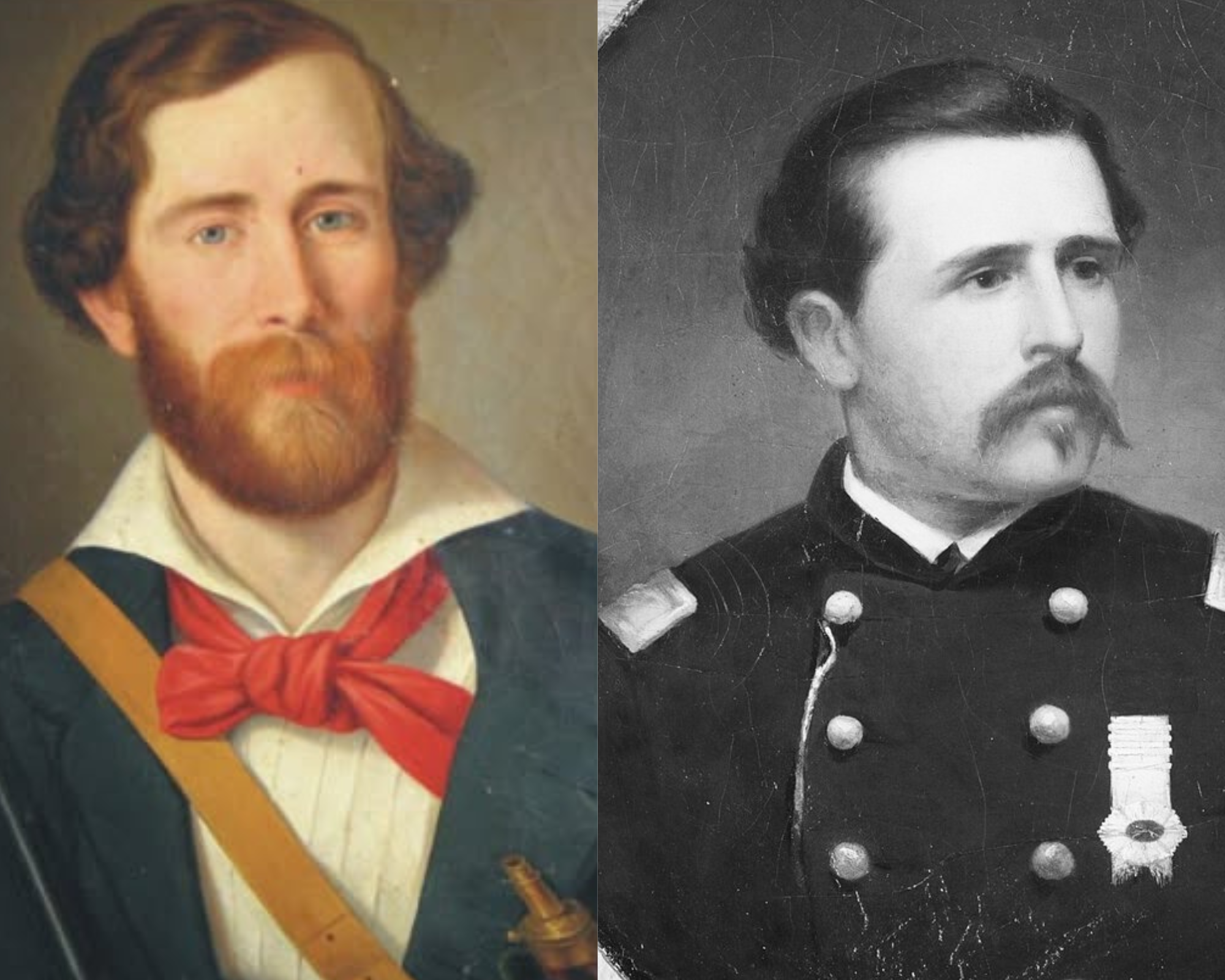

Ma ci fu anche un vero garibaldino che si fece onore nella guerra nello schieramento unionista: Enrico Fardella, trapanese che aveva aderito all'insurrezione antiborbonica del 1848 e come esule aveva combattuto con l’esercito britannico in Crimea.

Nel 1860 raggiunse Garibaldi in Sicilia e comandò un reggimento fino alla conclusione dell’impresa. Anche lui deluso dagli esiti politici emigrò a New York e allo scoppio della guerra iniziò una carriera che lo portò fino al grado di generale; tornato dopo qualche anno a Trapani ne divenne poi sindaco.

I ritratti di Enrico Fardella e Luigi Palma di Cesnola (cr. Blondel per Palma Wikimedia commons)

Va segnalata anche l'altrettanto notevole vicenda di Luigi Palma di Cesnola. Di nobile famiglia piemontese, giovanissimo volontario nella prima guerra d'indipendenza, prese parte anche alla guerra di Crimea emigrando poi negli Stati Uniti nel 1860. Qui combatté come tenente colonnello con l’Armata del Potomac, compiendo vari atti di eroismo per i quali anni dopo avrebbe ricevuto la medaglia d’onore del Congresso.

Terminata la guerra, naturalizzato statunitense, fu nominato console nell'isola di Cipro dove intraprese importanti scavi archeologici che lo portarono nel 1878 ad essere nominato direttore del Metropolitan Museum di New York.

Non solo Giuseppe

Ci furono invece diversi Garibaldi, tutti liguri ma non imparentati con il nostro generale, che risultano aver partecipato alla guerra in entrambi i fronti. Uno di questi, Giovanni Battista (John), arrivato in America nel 1851, combattente confederato per tutta la durata del conflitto, ha lasciato una corrispondenza di una trentina di lettere alla moglie in cui descrive nei particolari la vita militare e le battaglie a cui partecipò, ancora oggi un'importante fonte storiografica della vita quotidiana dei soldati al fronte durante la guerra civile.

Riproduzione riservata