Kos, il massacro nascosto

L'isola di Kos come appare oggi (cr. Arne Museler Wikimedia commons)

L'isola dove il 6 ottobre 1943 furono assassinati 103 italiani

Ricordo ancora quel martedì pomeriggio di inizio ottobre 2013: atterrando al Marconi di Bologna, la pianura tornava ad accoglierci col suo sguardo grigio ed un abbraccio che prometteva pioggia.

Impossibile non notare il contrasto col bagliore del sole che, poche ore prima, ci accompagnava durante il pranzo sulla terrazza di una taverna di Mastikari, sulla costa settentrionale dell’isola di Kos, da cui era possibile vedere nitidamente le coste di Kalimnos.

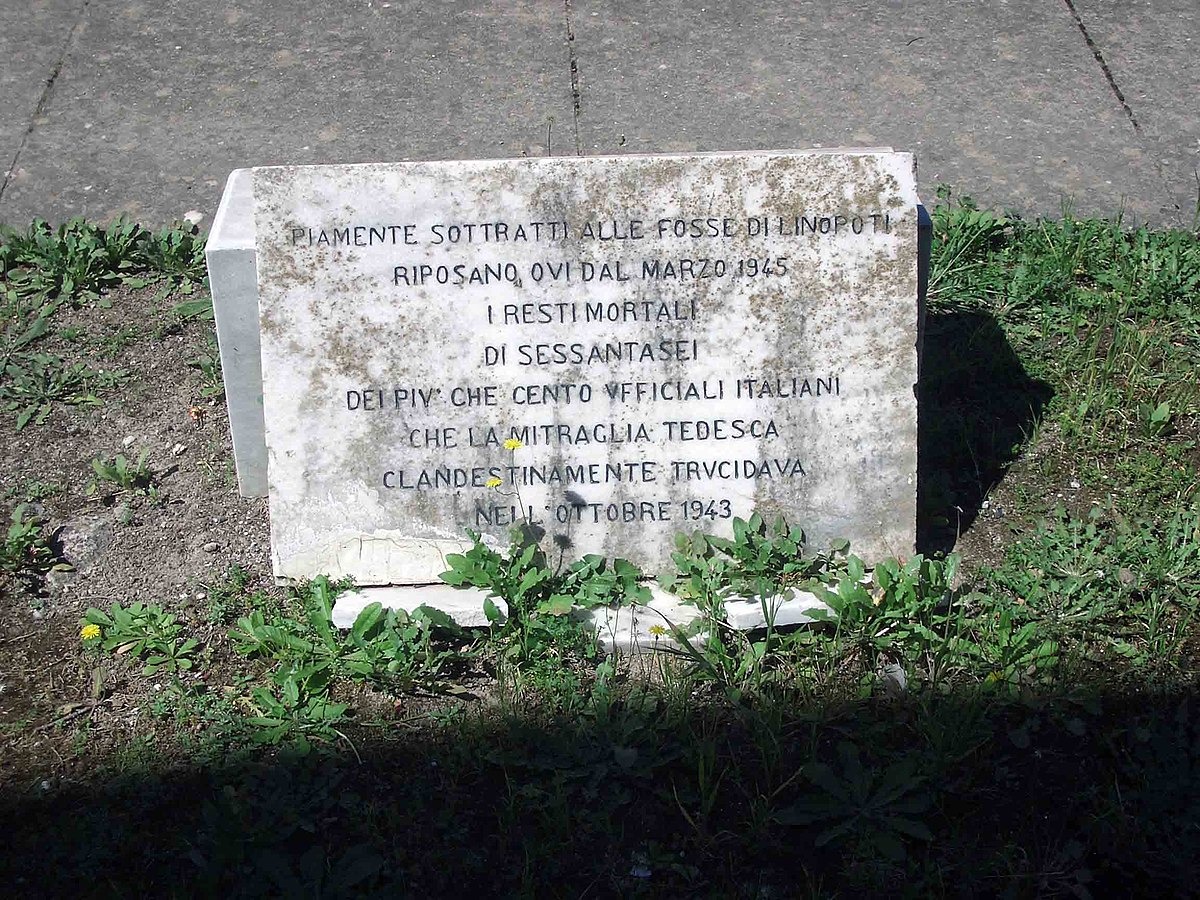

Al cimitero di Kos il cippo che ricorda gli ufficiali assassinati (cr. Pierino Nitti Wikimedia commons)

Non sono mai stato un grande viaggiatore, ma in quell’ottobre del 2013 una strana combinazione di ricorrenze storiche e di coincidenze ci portò in quell’isola dell’Egeo, tanto vicina alla Turchia ma a meno di due ore di aereo dall’Italia.

Cefalonia

Il 6 ottobre 2013 ricorrevano i 70 anni dall’eccidio di Kos, l’ennesimo atto di quella cosa spaventosa chiamata guerra. I fatti sono poco noti. Forse qualcuno ricorda l’eccidio di Cefalonia, o per aver studiato anche le ultime pagine dei libri di storia o per aver seguito Nicolas Cage ne “Il mandolino del capitano Corelli”; solo negli ultimi anni, grazie a un filo invisibile che lega qualche decina di eredi e appassionati, la vicenda di Kos tenta di emergere, dopo essere stata sepolta in un fascicolo del cosiddetto “armadio della vergogna” insieme ad altri crimini di guerra che nessuno avrebbe dovuto consultare.

Nel 1943 sull’isola era dislocato il 10° Reggimento della divisione di fanteria “Regina”: la sera dell’8 settembre 1943 la stazione radio di Roma divulgò la notizia dell’armistizio. Le prime manifestazioni dei militari furono entusiastiche: pensavano che la guerra fosse finita. Non gli era chiaro invece che sarebbe continuata e, soprattutto, che non avrebbero ricevuto aiuti.

Kos era importante perché disponeva degli unici aeroporti dell’Egeo e quindi consentiva un agevole controllo aereo su tutto il Dodecaneso. Era diffusa l’opinione che gli alleati non avrebbero consentito lo sbarco dei tedeschi.

Le speranze sugli alleati furono mal riposte: come già era accaduto a Rodi nei primi giorni dopo l’armistizio, gli ufficiali italiani non ricevettero disposizioni chiare.

Churchill con Roosevelt e Stalin al vertice di Yalta (cr. Army signal corps Us Department Wikimedia commons)

Il 3 ottobre 1943, con un attacco a sorpresa ben pianificato, 1.500 tedeschi sbarcarono a Kos e già il giorno successivo avevano occupato tutta l’isola. Si legge che lo stesso Churchill, informato dell’attacco, ebbe chiaro che i tedeschi non avrebbero fatto solo prigionieri ma avrebbero proceduto a molte esecuzioni, specialmente tra gli ufficiali, e ordinò di informare gli italiani di resistere con tutte le loro forze.

La strage

Churchill non sbagliava: gli ufficiali italiani furono subito separati dagli altri prigionieri e trasferiti nel campo militare di Linopoti. Lì vennero interrogati ma l’interrogatorio si dimostrò una farsa. Non era chiaro su cosa indagassero i tedeschi: cercavano di capire chi avesse fatto resistenza e chi no? O volevano vedere quanti italiani avrebbero continuato la guerra al loro fianco? Il reale destino fu presto tragicamente svelato: fucilazione. Questo atto doveva essere un monito per chiunque avesse resistito all’Asse: sarebbe stato considerato traditore e avrebbe meritato la morte.

Il generale Muller, responsabile della strage, poi fucilato dai greci (da X der Warheit)

Praticamente tutti gli ufficiali si rifiutarono di tradire: nei giorni compresi tra il 5 e il 7 ottobre, i prigionieri furono divisi in gruppi di 10 e trasferiti in una zona paludosa di Linopoti, dove vennero fucilati e precariamente seppelliti.

Non è possibile stabilire il numero esatto dei giustiziati, ma si presume che siano almeno 103. I tedeschi non fecero trapelare la notizia ma il crimine non rimase nascosto a lungo e alla fine del 1944 il luogo dell’esecuzione fu localizzato. Gli acquitrini di Linopoti restituirono otto fosse comuni, con 66 salme: di queste ne furono identificate 36 ma per le altre non fu possibile il riconoscimento. I restanti cadaveri, almeno 37, rimangono dispersi. Non è nemmeno certo che Linopoti sia stata l’unica sede di esecuzione: gli interrogativi a cui non è stata data risposta sono tanti.

Il sottotenente Gino Bondanelli, ucciso a Kos (foto concessa dalla famiglia)

Tra le 36 salme identificate, c’è quella del sottotenente Gino Bondanelli da Argenta, in provincia di Ferrara. In Italia, ad attenderlo, invano, una giovane moglie e una figlia, di due anni, che probabilmente non aveva mai conosciuto. Gino Bondanelli era a Kos da alcuni anni: la guerra lo aveva strappato al suo lavoro di economo all’ospedale di Argenta e scaraventato a presidiare quell’isola dell’Egeo, occupata dagli italiani nel 1912.

Tutto sommato, la destinazione non sembrava così infausta: Kos era lontana dai fronti più accesi della guerra e militari e ufficiali vivevano in un contesto non ostile con gli abitanti, che non percepivano gli italiani come degli oppressori. Kos usciva da anni di inattivo dominio turco-ottomano: con gli italiani, le isole di Rodi e Kos conobbero una rinascita. Furono costruiti nuovi edifici e aperte nuove strade; uno dei più importanti contributi fu la creazione del catasto, con una legge del 1929, che l’odierno stato greco non ha revocato e che viene tuttora applicata. Qualcuno mi riferì che ancora oggi c’è la possibilità di redigere i rogiti in italiano. Durante il mio breve soggiorno, io stesso recepii che la stima era rimasta immutata anche dopo 70 anni.

Il Sacrario militare dei caduti d'oltremare a Bari (cr. Ffbio87 Wikimedia commons)

In quell’inizio di ottobre del 2013, anche la figlia di Gino, Maria Gabriella, era a Kos. Qualche mese prima, il “filo invisibile” l’aveva agganciata; dopo anni di pazienti ricerche, un altro orfano di Kos l’aveva rintracciata. Insieme, poterono vedere il luogo dove i loro papà vennero brutalmente assassinati, colpevoli “solo” di non aver tradito la patria.

La salma del sottotenente Gino Bondanelli è stata infine identificata e riposa ora a Bari, nel Sacrario Militare dei Caduti di Oltremare. Grazie al contributo di alcuni studiosi o di semplici appassionati, la vicenda dei 103 eroi di Kos è oggetto di monografie o articoli di cronaca in attesa di una riga sui testi di scuola.

Il 26 gennaio 2024 Maria Gabriella Bondanelli ha ricevuto la Medaglia d’Onore concessa dalla Presidenza del Consiglio al padre, il sottotenente Gino Bondanelli.

Riproduzione riservata