Quando la guerra era “normale”

Avdiivka (Ucraina) dopo un attacco russo (cr. National police Ukraine Wikimedia commons)

Gli antichi e la pace come tempo sospeso

Ubi solitudinem faciunt pacem appellant: dove fanno il deserto lo chiamano pace.

La frase che avete appena letto non è di un moderno commentatore dei conflitti in atto in Ucraina o nella striscia di Gaza, ma di uno storico latino, Publio Cornelio Tacito, il più grande per ricchezza di informazioni e individuazione dei sofisticati meccanismi del potere; queste parole non sono sue, non sono forse neppure il suo pensiero, non lo sapremo mai, ma sta di fatto che le ha scritte lui, benché le faccia pronunciare a uno dei capi più virtuosi per nobiltà e valore militare, il caledone Calgaco.

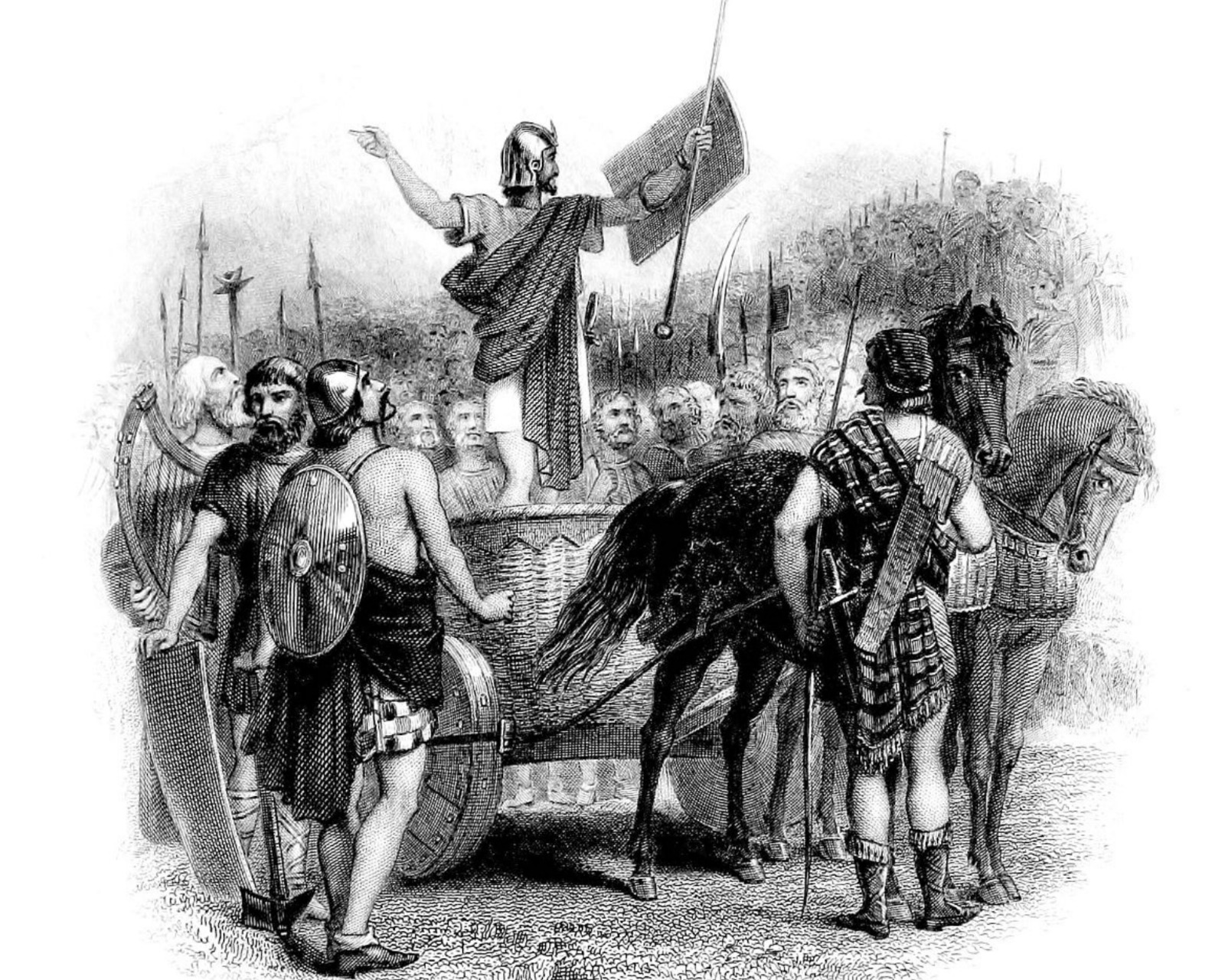

Stampa ottocentesca del discorso di Calgaco (Wikimedia commons)

Siamo in Britannia, nell’estate dell’83 o 84 d.C., durante la campagna militare che il generale Agricola sta effettuando nell’isola. Secondo un uso tipico della storiografia latina e greca (che deriva dalla necessità di illustrare anche il pensiero degli attori della storia), Tacito riporta un discorso tenuto dal capo barbaro ai suoi soldati: non è detto che questo testo sia del tutto inventato, perché era una prassi degli storici antichi riscrivere per esigenze di stile anche i testi ufficiali dei cui originali pur disponevano.

Stampa di un busto di Tacito e il volto di Agricola dalla statua a Bath (cr. Ad Meskens per Agricola Wikimedia commons)

Secondo dunque lo schema consueto, Tacito fa pronunciare al capo caledone un’orazione che ha lo scopo di incitare i 30.000 lì riuniti da tutte le tribù a continuare la resistenza contro le legioni romane.

Nell’orazione afferma che i caledoni si sono sempre considerati immuni dalle conquiste romane perché lontani, quasi inaccessibili e si sono abituati alla libertà al punto che ignorano cosa sia schiavitù.

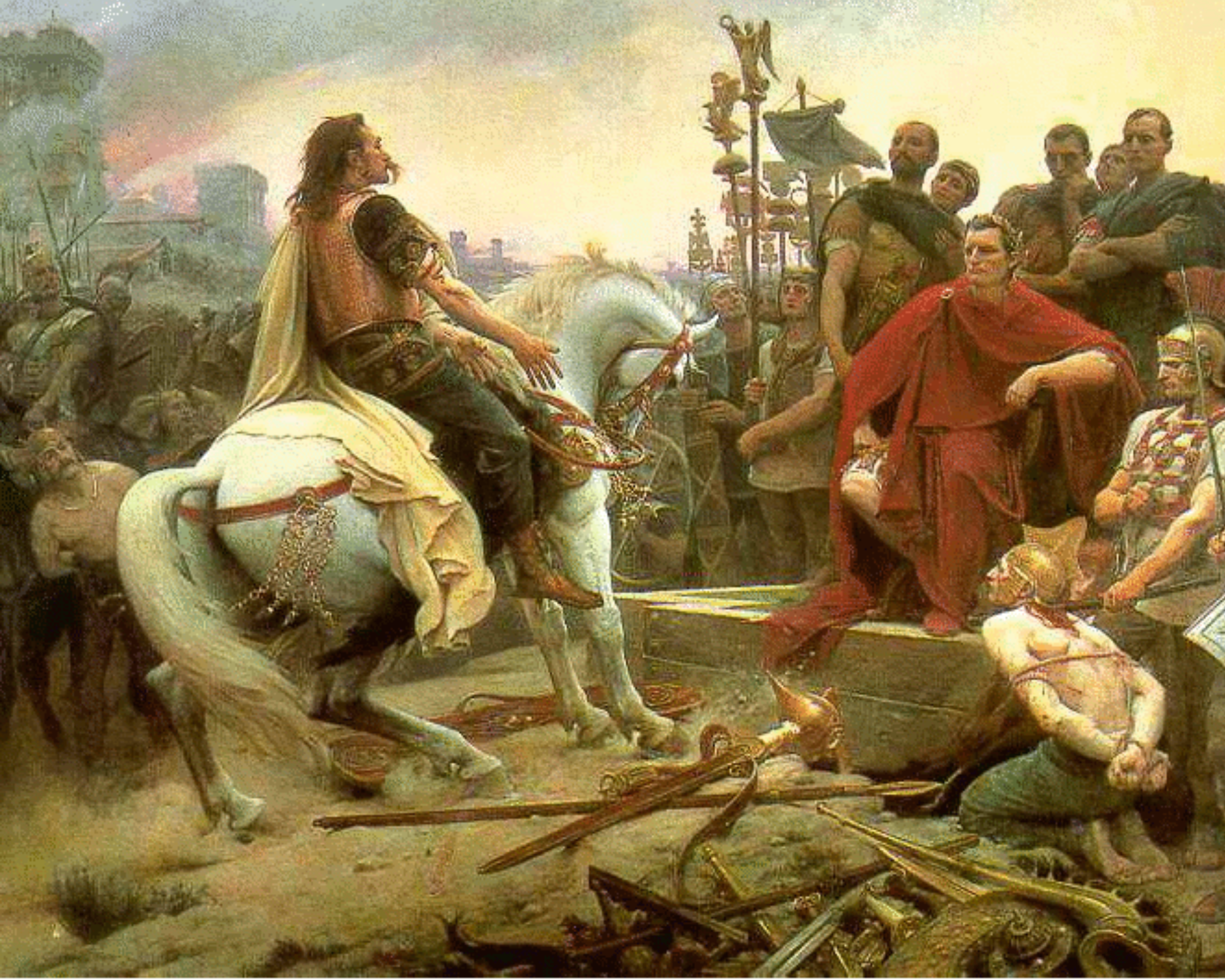

Lionel Royer "La resa di Vercingetorige a Cesare", museo Rozafier (Wikimedia commons)

Ma ora i romani sono arrivati anche lì, perché essi come predoni del mondo, dopo aver tutto devastato, non avendo più terre da saccheggiare, vanno a frugare anche il mare; avidi se il nemico è ricco, smaniosi di dominio se è povero; talmente insaziabili che né l’Oriente né l’Occidente li può saziare. Rubare, massacrare, rapinare, questo essi con falso nome chiamano Impero e dove fanno il deserto, pace lo chiamano.

Mai condanna più netta dell’imperialismo fu pronunciata con la stessa efficacia, se è vero che la frase divenne uno slogan e conobbe una diffusione enorme durante la guerra del Vietnam. Sono parole che si possono certamente giustificare con l’arte del grande narratore che si immedesima nel personaggio e lo fa parlare nel suo linguaggio e con il suo punto di vista.

La distruzione portata a Gaza dalla guerra (cr. Jaber Jehad Badwan Wikimedia commons)

Così avevano fatto anche Cesare e Sallustio, che nelle sue Storie, aveva ricostruito quella che è divenuta poi una celebre lettera, l’epistola di Mitridate VI al re Arsace: re del Ponto, soprannominato “re veleno” per il fatto di essere stato abituato fin da bambino a ingerire piccole dosi di veleno per diventarne immune.

Fu l’ultimo grande sovrano ellenistico dopo Alessandro Magno a sognare di poter ricostruire il mondo ellenico orientale, ma lungo la strada di questo suo grandioso progetto di indipendenza incontrò i romani, che furono da lui tenuti impegnati in tre lunghe guerre, dall’89 al 63 a.C., costellate da episodi di ferocia inaudita, come quello che vide il massacro - orchestrato nello stesso giorno - di 80.000 italici, residenti in varie città greche.

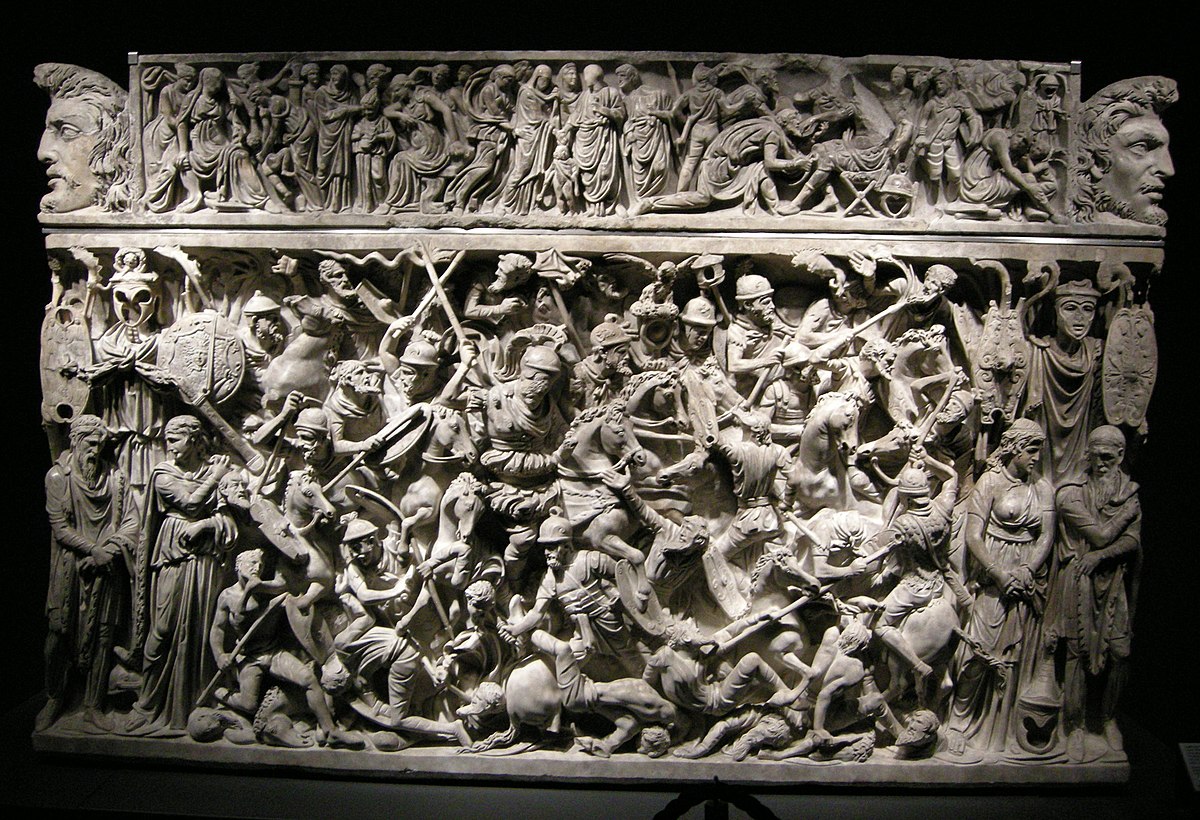

Scene di battaglia nel sarcofago di Portonaccio (cr. folegandros Wikimedia commons)

Dotato di un’energia incredibile, colto, poliglotta e animato da un profondo odio verso i romani, dice: La ragione dei Romani di fare le guerre contro tutti i popoli e i re è una sola e antica: una profonda brama di dominio e di ricchezze.

Mitridate non riuscì nel suo intento, benché avesse inflitto molte sconfitte al colosso romano e sottratto vari territori, catalizzando intorno a sé l’orgoglio di diversi popoli e soprattutto delle masse popolari; i romani tentarono in tutti i modi di eliminarlo, ma furono gli stessi suoi alleati ad abbandonarlo. Si suicidò dopo 57 anni di regno.

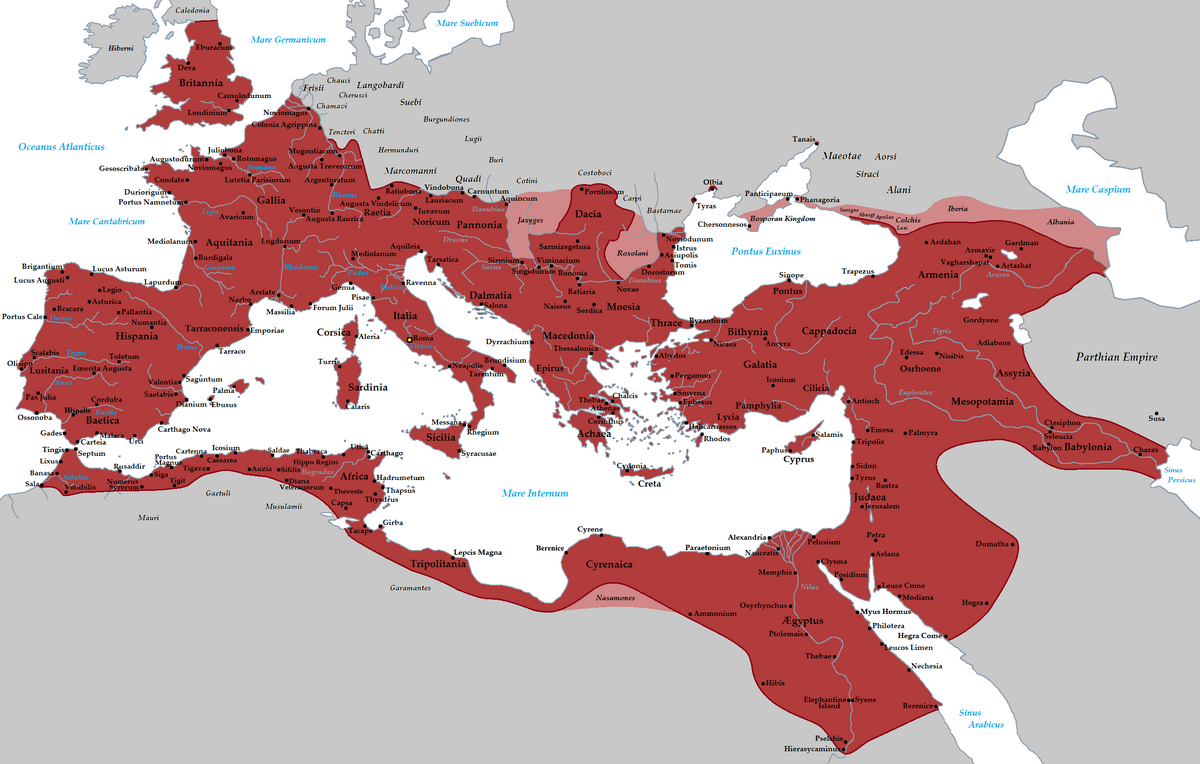

L'impero romano nella sua massima espansione (cr. Tataryn Wikimedia commons)

Il benessere dell’impero romano e del mondo antico in generale si nutriva di guerra: non è un caso che i periodi di pace abbiano coinciso quasi sempre con periodi di decadenza. Traiano rilanciò l’economia, che era principalmente fondata sulla compravendita di manodopera schiavile, con la guerra dacica.

Jacques-Louis David, "La battaglia di Diomede" dalla copertina del libro di Bettalli

“Un mondo di ferro” è il titolo del bel libro di Marco Bettalli sulla guerra nell’antichità come fenomeno non sporadico, ma “naturale” per certi versi, perché necessario a mantenere un’economia principalmente schiavile e il benessere di una minoranza: la guerra è uno stato abituale, la pace solo una sospensione temporanea del conflitto.

Jacques-Louis David "Il giuramento degli Orazi", museo del Louvre (Wikimedia commons)

Parafrasando Lucrezio: dunque, allora uomini e oro, ora denaro e terre tormentano la vita dell’uomo e lo stremano in guerra. Il genere umano si affanna in perpetuo perché non conosce misura al possesso e ciò a poco a poco ha sommosso dal fondo le grandi tempeste della guerra.

Riproduzione riservata