Ulisse, l'eroe feroce

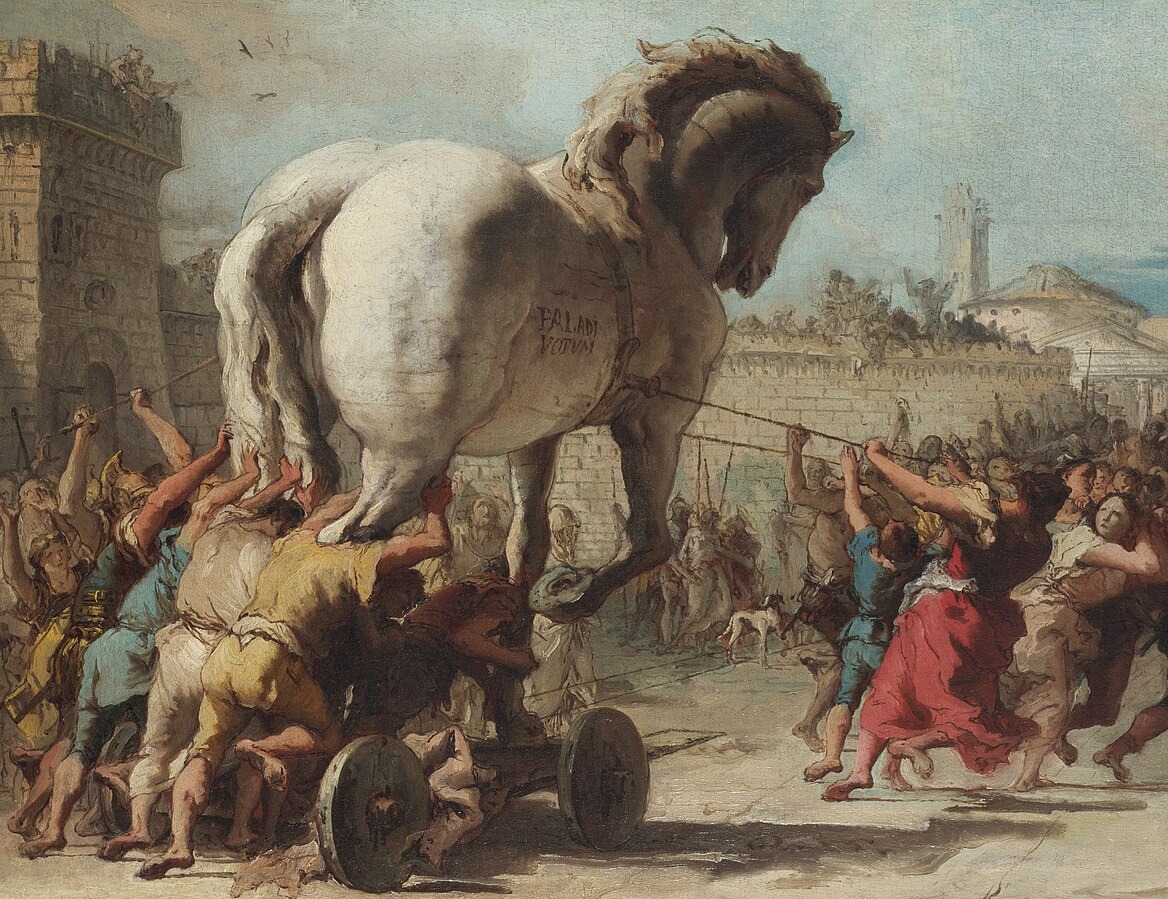

"Il percorso del cavallo verso Troia" di Giovanni Domenico Tiepolo alla National gallery di Londra (Wikimedia commons)

Le molte facce del personaggio di Omero

L’Iliade e l’Odissea sono poemi che riflettono fasi successive della storia e del pensiero del mondo greco, perché i personaggi che vi agiscono, anche essendo gli stessi, non hanno le medesime caratteristiche, ma sono stati modificati alla luce dei cambiamenti sociali e culturali avvenuti nell’arco di alcuni decenni. Così si spiega perché Odisseo - così paradigmatico per comprendere le caratteristiche dell’uomo greco (Pohlenz) - possa apparire più in una certa luce se leggiamo l’Iliade, in un’altra se leggiamo l’Odissea.

Il gruppo di Polifemo di Sperlonga (cr. Sailko Wikimedia commons)

Il gruppo di Polifemo di Sperlonga (cr. Sailko Wikimedia commons)

Se prendiamo dunque una delle caratteristiche costanti del personaggio, cioè la ferocia, alle scene dell’Iliade come quella in cui bastona violentemente il guerriero Tersite, reo di avere osato offendere i re, e il celebre episodio dell’azione di spionaggio notturno effettuata insieme al compagno di scorribande Diomede, terminata con l’uccisione a sangue freddo della spia Dolone, corrispondono scene di analoga crudeltà nell’Odissea, sia nell’episodio del Ciclope, accecato con un tronco arroventato e naturalmente nell’ultima parte del poema, quando l’eroe fa strage senza alcuna pietà dei pretendenti che avevano tentato di usurpare il suo trono e dei loro collaboratori, donne comprese.

Il nome

D’altra parte la sua predisposizione, per così dire genetica, alla ferocia e all’inganno viene stigmatizzata molto bene dall’autore, che – rifacendosi a una tradizione nota già nei tempi antichi – innesta nell’Odissea la bellissima digressione sul nonno materno Autolico (“il lupo”) “che tra gli uomini eccelleva per ruberie e spergiuri”. “Eccelleva”, sottolinea l’aedo, si badi bene, con un verbo che conferisce all’espressione una connotazione positiva. Questo aspetto - comune anche a Odisseo e ad altri come il re Menelao - riflette infatti il mondo dei navigatori ionici, abituati a razziare e predare, per i quali le azioni di pirateria non sono immorali, ma onorevoli, un motivo di vanto.

Era stato Autolico, infatti, a imporre il nome a Odisseo: “Io sono giunto qui perché odiavo molti (odyssàmenos), dunque Odysseus sia il nome".

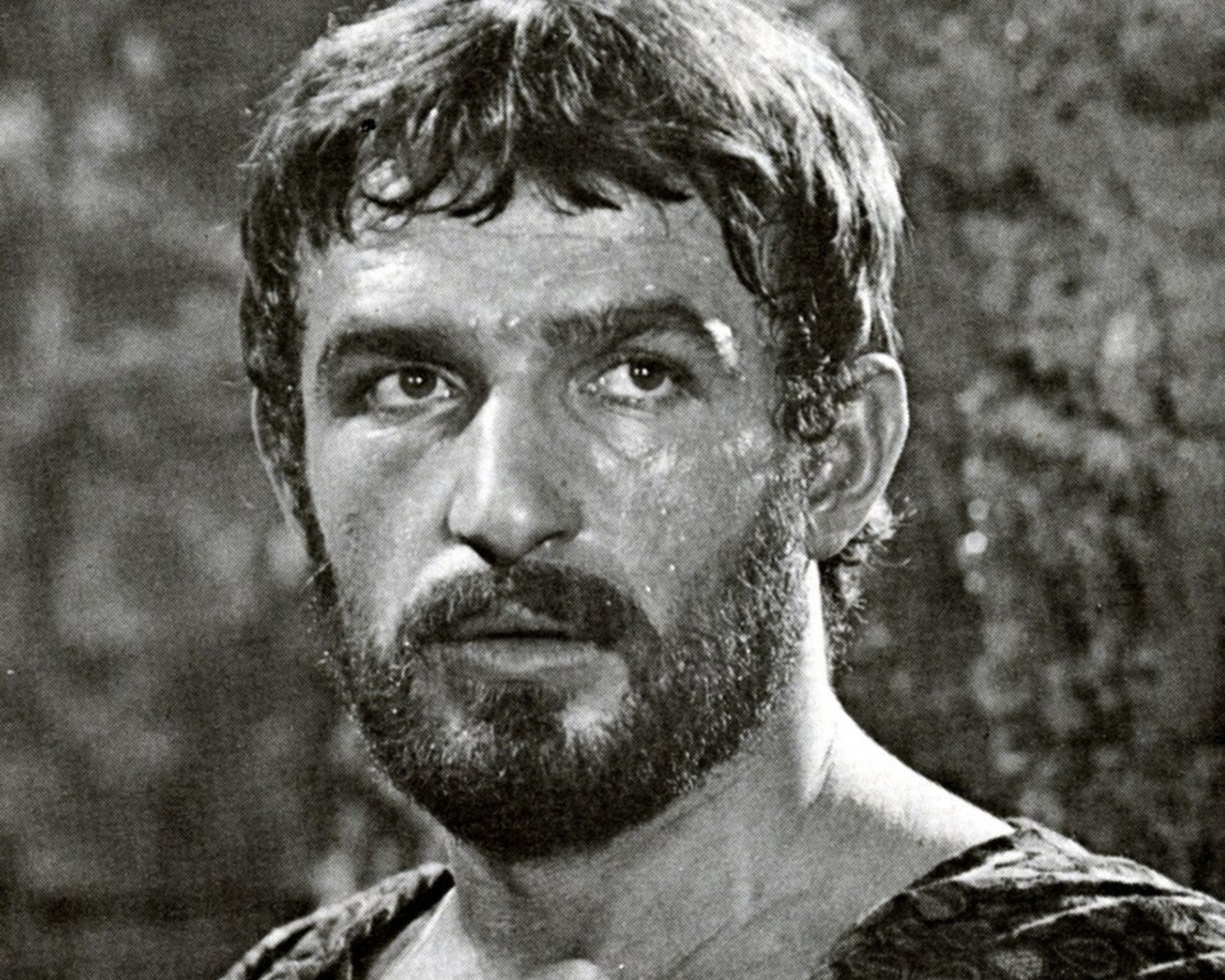

L'attore jugoslavo Bekim Fehmiu, Ulisse nell'Odissea della Rai, 1968 (cr. volume Dadaumpa Wikimedia commons)

L'attore jugoslavo Bekim Fehmiu, Ulisse nell'Odissea della Rai, 1968 (cr. volume Dadaumpa Wikimedia commons)

Nell’Iliade, Priamo - osservando dall’alto delle mura di Troia gli achei insieme alla nuora Elena - nota un guerriero che lo colpisce in modo particolare, meno prestante di Agamennone, ma che si aggira come un ariete in mezzo a una mandria di pecore, e le chiede chi sia: “Quello è il figlio di Laerte, l’intelligentissimo Odisseo (…) che conosce molti inganni e profondi pensieri”.

Non c’è ombra di dubbio che le sue qualità in entrambi i poemi siano dunque la forza, la ferocia, l’intelligenza e l’astuzia, che per i greci erano fondamentalmente la stessa cosa. Anche nella tradizione orale del mito sono numerosi gli episodi che vedono Ulisse ideatore di messe in scena, come l’episodio della sua finta pazzia per evitare la guerra, e di smascheramento delle stesse, come quando escogita il modo di scoprire Achille nascosto in vesti femminili presso le figlie del re Licomede: travestimento - quest’ultimo - che durò poco, poiché l’eroe, profondamente diverso da Odisseo, non resse molto a lungo la parte.

I due poemi

Ma qual è la differenza fra l’Odisseo dell’Iliade e quello del poema a lui intitolato? Perché una differenza c’è, sottile, ma sostanziale. L’eroe dell’Iliade è un guerriero che agisce secondo un codice cavalleresco un po’ rigido e soprattutto fortemente individualistico, espressione della società aristocratica e guerriera di età micenea, dove il senso dell’onore e il conseguimento della gloria immortale sono gli obiettivi primari, mentre lo scopo dell’eroe dell’Odissea è più concreto e “sentimentale”: tornare nella terra dei padri, dai propri cari.

Particolare da "Nausicaa offre cibo e vino a Ulisse" di W. Heath Robinson Wikimedia commons)

Particolare da "Nausicaa offre cibo e vino a Ulisse" di W. Heath Robinson Wikimedia commons)

Per raggiungere questo obiettivo il nostro eroe accetta tutto, anche di fingere di essere un mendicante, di essere insultato, deriso, di essere Nessuno, di pregare una donna (Nausicaa): tutte menzogne, finzioni, travestimenti, rinunce al proprio status, che Aiace o Agamennone non avrebbero mai accettato di fare, perché contrarie all’onore.

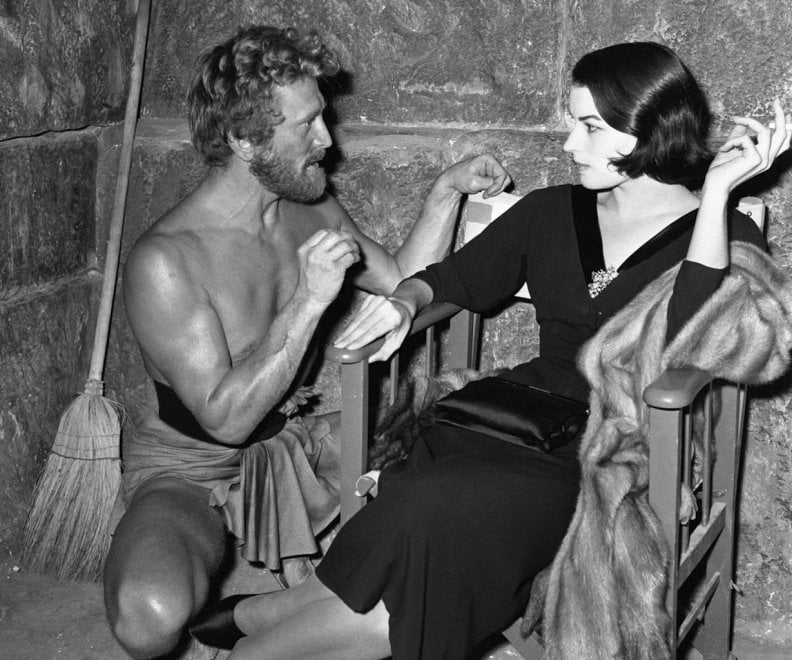

Kirk Douglas e Silvana Mangano in una pausa del film "Ulisse" di Mario Camerini, 1954 (Wikimedia commons)

Kirk Douglas e Silvana Mangano in una pausa del film "Ulisse" di Mario Camerini, 1954 (Wikimedia commons)

Siamo di fronte non tanto e non solo a una variazione del mito dovuta al genio narrativo dell’autore dell’Odissea, ma a un atteggiamento del tutto nuovo di fronte alla vita, espresso dal poeta con alcuni epiteti che in greco sottolineano la capacità di Odisseo di trasformarsi, di adattarsi, di “portare su di sé” molti pesi. Le qualità di Ulisse - già presenti nella tradizione - vengono dunque nell’Odissea per certi versi arricchite da significati nuovi, più in linea coi tempi in cui si suppone che l’opera sia stata composta, cioè circa l’VIII secolo a.C.

"Ulisse nella grotta di Polifemo" di Jacob Jordaens al Puskin Museum of fine arts (Wikimedia commons)

"Ulisse nella grotta di Polifemo" di Jacob Jordaens al Puskin Museum of fine arts (Wikimedia commons)

Ecco che allora la straordinaria intelligenza rimane una sua peculiarità, ma per proteggere i compagni dai pericoli delle Sirene o dall’inciviltà di Polifemo, la versatilità e la pazienza - nel senso di saper attendere per agire al momento giusto - raggiungono la massima espressione nel complesso piano per vendicarsi dei pretendenti, e la ferocia si scatena nella strage degli stessi, ma per riprendere possesso dei suoi beni e del suo trono, insieme alla moglie e al figlio.

Riproduzione riservata