La tragedia non era in teatro

Un'immagine diventata simbolica della strage di Capaci (cr. Wikimedia commons)

Si attendeva Edipo, arrivò l’uccisione di Falcone

Se esistono luoghi con una maggiore capacità generativa di storie rispetto ad altri, a me viene da pensare subito alla Sicilia, e non solo per diritto di nascita. Potremmo rifarci alla sua deriva nel Mediterraneo, quel suo staccarsi, diventando da laguna (ce lo dicono i fossili) arcipelago; con pazienza questo embrione guarda il mare che evapora e poi, qualche milione di anni dopo, lo stesso mare erompe dalle rocce di Gibilterra e risistema gli equilibri: da un lato la Sicilia, dall’altro non l’Italia o l’Europa, ma il mondo.

Già, perché i Siciliani, interessante composto alchemico di più popoli (e non mi riferisco ai blanditi conquistatori), da sempre - in aperto contrasto con la realtà delle cose - si sono sentiti padroni del mondo, del loro mondo, s’intende.

Con rara capacità di mimesi hanno creato (e continuano a farlo) un universo il cui centro coincide con sé medesimi: non mi riferisco ad esempi tratti dalla letteratura, ma anche al più semplice venditore ambulante che ritiene il mondo incompleto se privato della sua essenza.

Lo so, siamo complicati, ma d’altronde i Sofisti ci hanno insegnato i “dissoi logoi” e noi siamo stati eccellenti allievi.

Il 23 maggio 1992, il teatro di Siracusa, dove con l'aiuto dei cipressi ci si può immaginare spettatori coevi di Euripide o di Sofocle, era gremito e si attendeva l’arrivo di Edipo.

Invece, mentre voci, cui nessuno poteva prestare fede nemmeno con la fantasia più sfrenata, parlavano di un attentato, sulla scena si presentò un Professore, presidente dell’Inda (l’Istituto che si occupa delle rappresentazioni classiche), annunciando che a Palermo vi era stato un attentato e fra le vittime si contava il giudice Falcone.

Il Professore Monaco ci invitò a rimanere qualora lo volessimo e la maggior parte lo fece per garbo nei confronti degli attori, non perché ci fosse più animo o voglia di vedere una tragedia: ce n’era altra in corso, di proporzioni e di portata ben maggiori.

All’uscita nessun commento, ma solo bisogno ed urgenza immediata di sapere, di saperne di più.

E allora telefonate a casa, in albergo televisori nella hall che davvero sembravano loro il coro greco.

Fortuna o atroce beffa del caso volle che proprio il giorno dopo il maggiore quotidiano dell’Isola cambiasse formato con evidenti ricadute sulla distribuzione.

Ma ormai i particolari concorrevano nel dipingere un quadro di spericolata efferatezza.

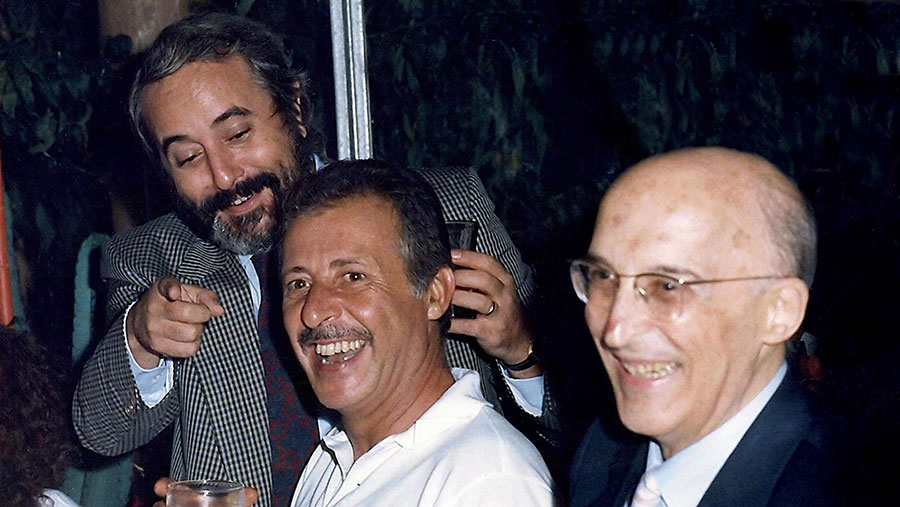

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Antonino Caponnetto (cr. Wikimedia commons)

L’autostrada sventrata, i corpi violati ed offesi, una città paralizzata dallo choc e dallo stupore, mentre nella Piana dei chardons - etimo dell’Ucciardone, il carcere di Palermo - si brindava a champagne con proditoria sfacciataggine.

Non si tacque.

Tanto si disse dopo sugli ultimi minuti di Falcone: che avesse capito, che chiedesse della moglie.

Ancor di più non si tacque nel giorno dei funerali.

Palermo, città magistrale nella teatralità del lutto e della gioia, era come ripiegata su se stessa; la concava piazza di San Domenico era ritornata mare come nel periodo cambriano: un mare agitato da persone dolenti, infuriate, pronte alla sommossa.

Impensabile poter arrivare anche nei pressi della chiesa.

Si provvide con la diretta televisiva e sono certa che tutti i siciliani perbene non trattennero né lacrime né rabbia.

Con timidezza lenzuoli bianchi furono stesi alle finestre e ai balconi e i più ricordarono la scritta che comparve nel Settembre del 1982 nel luogo dell’attentato a Dalla Chiesa: “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”.

Dapprima Falcone fu sepolto nella cappella gentilizia nel cimitero monumentale: anche da morto gli fu concessa una scorta a scoraggiare sfregi alla memoria.

Che non è un paradosso, dal momento che più o meno ogni anno il Comune di Palermo deve provvedere a pulire e reinstallare la targa che intitola alla moglie, dottoressa Morvillo, un giardino nel centro cittadino.

Perché la mafia vive nella memoria, anche se poca gioia trae da essa: vive del ricordo dei torti subiti e sopravvive, malerba perenne, come deterrente per coloro che si piegano.

Calati iuncu ca passa la china

Ma iuncu non fu Don Puglisi, che stordì gli assassini col suo sorriso, non Piero Patti che ribadì fino allo stremo il suo no al pizzo, non Paolo Giaccone che si rifiutò di firmare una perizia compiacente.

Ed alla fine ricordare diventa un atto di rivoluzione.

Riproduzione riservata