Goldoni al Ghislieri, nascita di un genio

Carlo Goldoni ritratto da Egidio Martini, copia dell'originale di Alessandro Longhi (cr. Baracchi & Campanini)

A Pavia per diventare avvocato, si rivelò un gigante del teatro

Lui la racconta così: “Dodici famiglie gridavan vendetta, mi si voleva morto. Parecchi miei compagni furono insultati, il Collegio del Papa era assediato, fu scritto al prefetto ed egli tornò precipitosamente. Avrebbe desiderato salvarmi”.

In verità nessuno dei potenti amici riuscì a difendere quell’esuberante diciottenne veneziano, studente in legge all’università di Pavia e alunno del prestigioso Collegio Ghislieri, colpevole di avere dato alle stampe un poemetto licenzioso e irridente che tirava in ballo le donne più in vista della città con allusioni dirette al loro aspetto fisico: per quell’imprudenza insolente il ragazzo venne immediatamente espulso e fuggì nella notte imbarcandosi sul Ticino alla volta di Chioggia.

Il quadriportico del collegio Ghislieri di Pavia (cr. Baracchi & Campanini)

Il quadriportico del collegio Ghislieri di Pavia (cr. Baracchi & Campanini)

Niente laurea, solo gli effetti personali infilati alla rinfusa in un grande baule, accompagnati da una cocente umiliazione e da un grande danno economico per la famiglia che vedeva sfumare l’obiettivo di avere un avvocato in casa. Era il maggio 1725. Carlo Goldoni, ottenuta la laurea qualche anno più tardi – a Padova nel 1731 -, sarebbe però diventato uno dei maggiori commediografi di ogni tempo, ricordato dal Collegio Ghislieri come il più illustre degli alunni. Dal canto suo, Goldoni avrebbe ampiamente raccontato quella fugace ma decisiva esperienza pavese e ghisleriana sia in alcuni lavori teatrali che nelle pagine autobiografiche, i Mémoires.

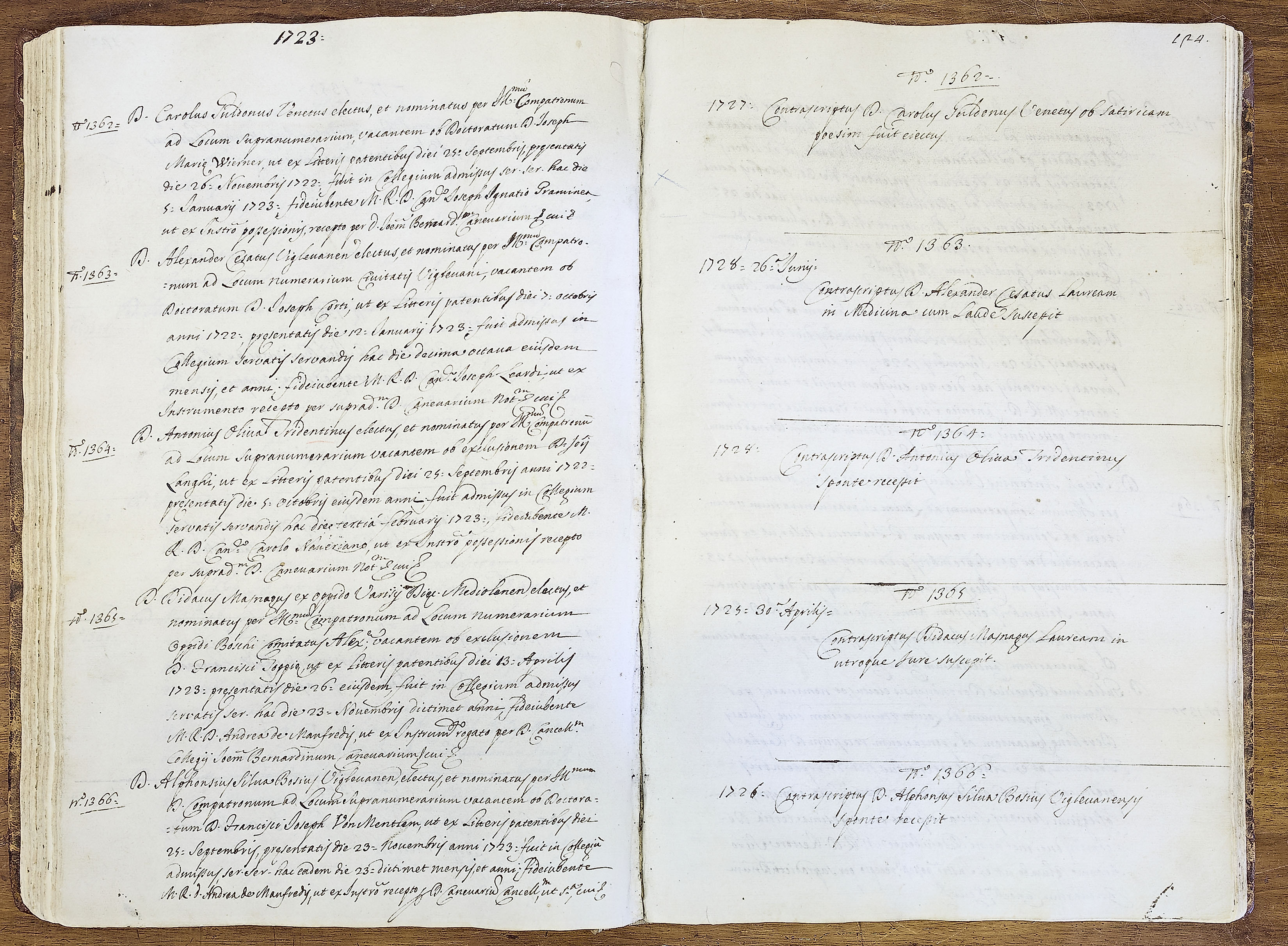

Il registro del collegio dal quale risulta l'espulsione di Goldoni (cr. Baracchi & Campanini)

Il registro del collegio dal quale risulta l'espulsione di Goldoni (cr. Baracchi & Campanini)

Grazie a una raccomandazione del marchese Pietro Aimo Goldoni-Vidoni, protettore della famiglia, il giovane Goldoni era stato ammesso al Ghislieri il 5 gennaio 1723: i posti da convittore erano pochi e ambitissimi, e le raccomandazioni potevano fare la differenza. Poiché l’ingresso era riservato a chi avesse compiuto i 18 anni, la madre del veneziano riuscì a falsificare l’atto di battesimo e la data di nascita: “mi coricai che non avevo che sedici anni, svegliandomi che ne avevo 18” ricorderà lui nelle pagine autobiografiche scritte in vecchiaia. Costretto a prendere la tonsura come tutti gli studenti di quel Collegio allora religioso, Goldoni cercò subito di nascondere la rasatura del capo, che lasciava solo una frangia a mo’ di corona, fingendo un problema al cuoio capelluto: ottenne così il permesso di indossare la parrucca incipriata.

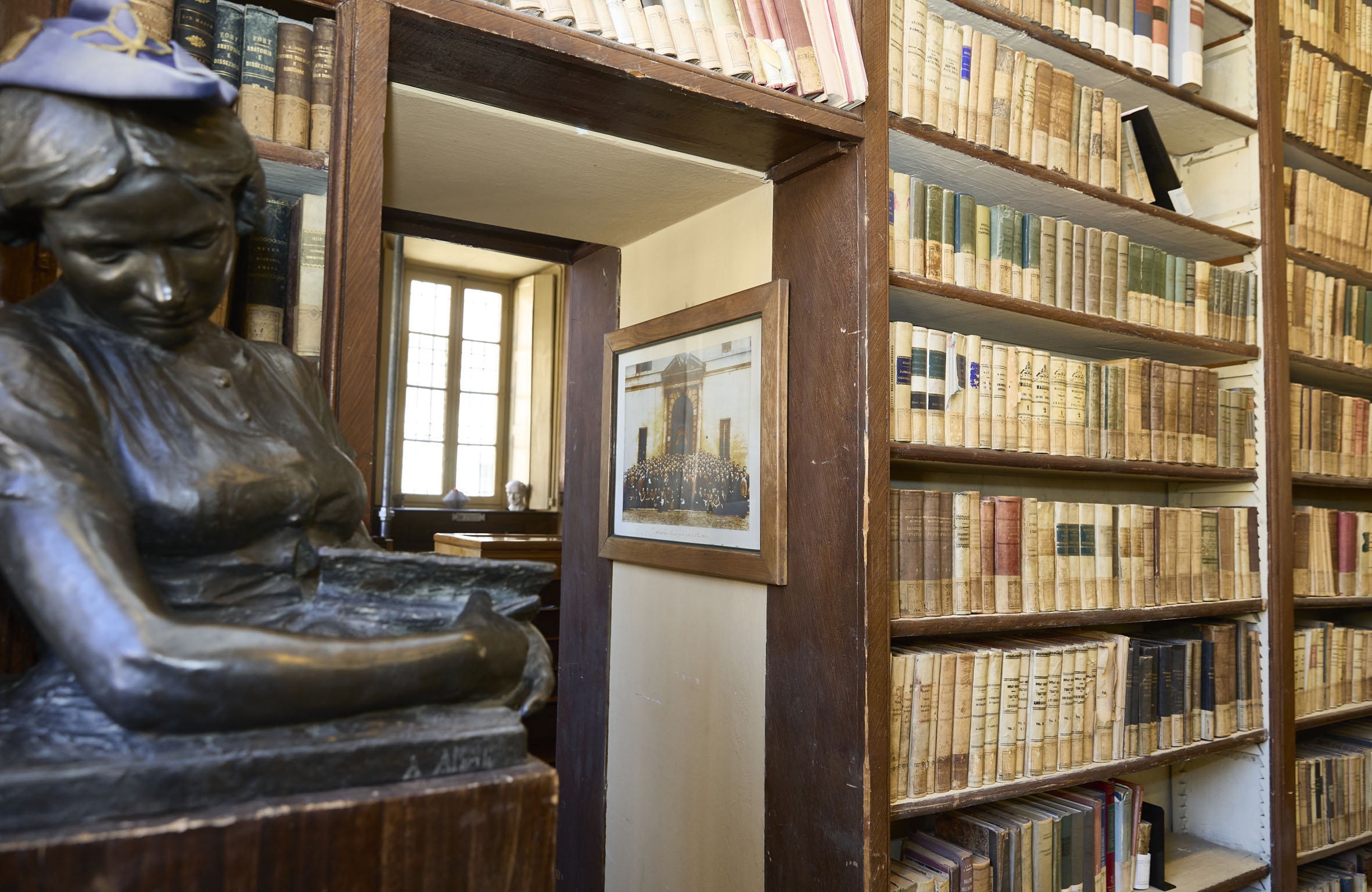

Uno scorcio della biblioteca del Ghislieri (cr. Baracchi & Campanini)

Uno scorcio della biblioteca del Ghislieri (cr. Baracchi & Campanini)

Non fu, quello, l’unico imbroglio perpetrato al Ghislieri. “In questo Collegio eravamo ben nutriti ed ottimamente alloggiati. Avevamo la libertà di uscire per andare all’Università, e noi andavamo dappertutto. L’ordine era di uscire e di rientrare due a due, ma noi ci dividevamo alla prima svolta di strada dandoci appuntamento per rientrare. Anche se rientravamo soli, il portiere intascava la mancia e non ne faceva parola” scriverà nei Mémoires.

Anni 50, un allestimento de "I rusteghi" di Goldoni (cr. Touring club Wikimedia commons)

Anni 50, un allestimento de "I rusteghi" di Goldoni (cr. Touring club Wikimedia commons)

Degli anni ghisleriani ha ricordi nitidissimi, divisi in egual misura tra studio e divertimento. Cucina ottima, stanza confortevole (il “cubiculum numero 2”) ma regolamento ferreo. «Norme fatte quasi apposta per venire trasgredite – ricorda Maria Pia Pagani, docente di Discipline dello Spettacolo all’Università Federico II di Napoli, ideatrice e per molti anni curatrice delle Giornate Goldoniane del Ghislieri -. In Collegio, Goldoni ha imparato a tirar di scherma, a ballare, a suonare e a disegnare ma anche a giocare a carte e d’azzardo. Divertimenti proibiti che si praticavano comunque».

_by_Carlo_Goldoni_1957_-_Touring_Club_Italiano_04_21-wdtr.jpg) "Arlecchino servitore di due padroni" per la regia di Strehler con Marcello Moretti (cr. Touring club Wikimedia commons)

"Arlecchino servitore di due padroni" per la regia di Strehler con Marcello Moretti (cr. Touring club Wikimedia commons)

Ma c’è di più. «In tutte le biografie di Goldoni c’è sempre un accenno alla sua singolare esperienza di collegiale; ancora poco indagato, però, è il peso che quel ricordo ha progressivamente determinato nella sua drammaturgia – aggiunge la professoressa Pagani _. Proprio attraverso le Giornate Goldoniane del Collegio si è avviato un processo di recupero critico-storiografico degli anni pavesi di Goldoni, che proprio al Ghislieri ha visto nascere quella vocazione teatrale che ha fatto di lui uno degli autori più importanti nel panorama italiano ed europeo. Senza il soggiorno pavese, forse Goldoni sarebbe stato un semplice avvocato a Milano, come voleva la famiglia, e non avrebbe avuto modo di far emergere il suo straordinario talento».

Se nei tre anni pavesi nacquero i primi componimenti poetici firmati dal giovane Goldoni che ne raccontavano la vita da studente (il migliore, ma anche il principio della fine, fu quel Colosso andato perduto, composto nella primavera del 1725 sulla falsariga dei testi carnascialeschi di tradizione collegiale che gli costò la messa al bando dal Ghislieri e dalla città), anche successivamente il drammaturgo non dimenticò mai Pavia.

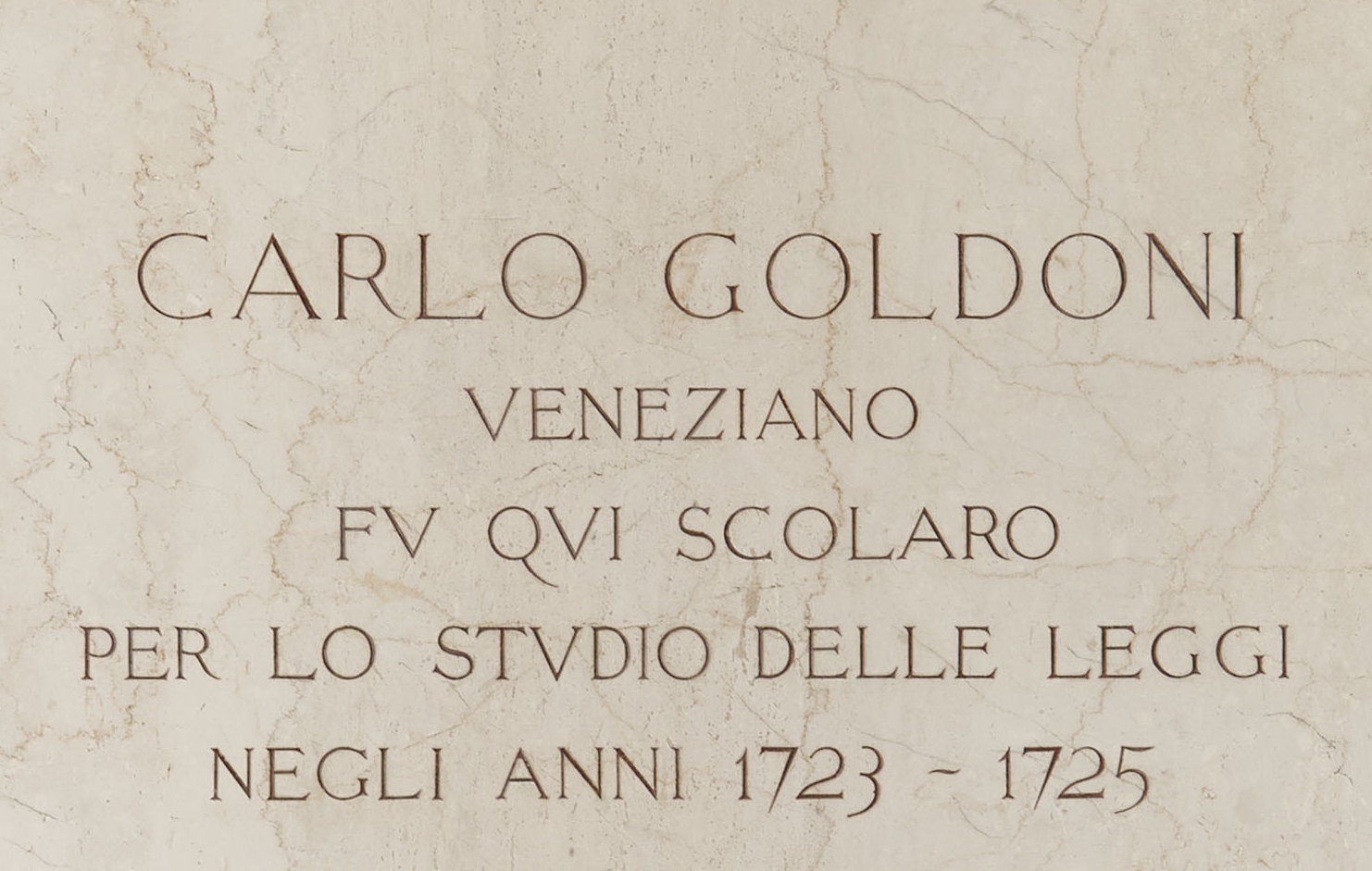

La lapide a ricordo della presenza di Goldoni al Ghislieri (cr. Baracchi & Campanini)

La lapide a ricordo della presenza di Goldoni al Ghislieri (cr. Baracchi & Campanini)

«Una prova si può trovare nella commedia La donna di garbo la cui protagonista, Rosaura, giovane donna di umili origini di cui si innamora uno studente benestante, altri non è che la figlia di una lavandaia del Ghislieri – spiega la professoressa Pagani -. Composta nel 1743, La donna di garbo consente a Goldoni di chiedere scusa alle donne pavesi che aveva deriso vent’anni prima nel Colosso; lo fa attraverso il personaggio di Florindo, per il quale si è ispirato a un compagno di collegio».

Cubiculum numero 2, la stanza di Goldoni al Ghislieri (cr. Baracchi & Campanini)

Cubiculum numero 2, la stanza di Goldoni al Ghislieri (cr. Baracchi & Campanini)

«A Pavia – conclude Maria Pia Pagani – il commediografo ha avuto modo di sondare per la prima volta le debolezze dell’animo umano. Lo ha fatto ne Il giocatore, 1750, in cui non nasconde la propria passione per le carte. O ne L’avaro, 1756, con il racconto di un memorabile viaggio in barca sul Ticino. Nella Trilogia di Zelinda e Lindoro, infine, il sessantenne Goldoni, che ormai viveva a Parigi, descrive la città in cui ha vissuto da studente come se ci fosse stato il giorno prima. Dal maggio 1725, invece, a Pavia non c’era più tornato».

“Se dopo sessant’anni rimane ancora a Pavia qualche ricordo della mia persona e della mia imprudenza - scrive nei Mémoires -, ne domando perdono a quelli che ho offeso, stiano certi che ne fui ben punito e che credo di avere espiata la mia colpa”.

Riproduzione riservata