Dumas, padre delle serie tv

Una scena da "I tre moschettieri" film di George Sidney, 1948 (dalla pagina Facebook Irish Film Institute)

Tutto partì dai romanzi d’appendice

Cos’hanno in comune Alexandre Dumas, Peter Falk e Kevin Spacey, uno dei più grandi scrittori di sempre e due attori americani? All’apparenza nulla. Eppure i tre sono legati da un filo rosso: la serialità, ossia l’appartenenza di più prodotti a una tipologia di serie, letteraria o televisiva.

L’accezione moderna di questo concetto nasce nei salotti della buona società europea adagiata su divani Chippendale e impegnata a leggere romanzi d’appendice: un classico esempio è I Tre Moschettieri di Dumas, in origine pubblicato a puntate sul quotidiano francese Le Siècle e solo in seguito trasformato in libro.

Kevin Spacey (secondo da sinistra) con attori di "Superman returns" e il team della Red Bull (Wikimedia commons)

Kevin Spacey (secondo da sinistra) con attori di "Superman returns" e il team della Red Bull (Wikimedia commons)

La serialità, da inizio novecento, con l’invenzione delle pellicole cinematografiche, si emancipa dall’inchiostro trasferendosi dalla sola carta stampata al grande schermo, in un secondo momento alla radio e infine in televisione. Peter Falk, il Tenente Colombo, e Kevin Spacey, il politico più machiavellico di Capitol Hill, protagonista di House of Cards, sono tra i maggiori interpreti della serialità televisiva e sono legati a Dumas in quanto tutti e tre esponenti di un ampio concetto che negli ultimi duecento anni ha conosciuto molte declinazioni.

Ma come hanno fatto le serie ad arrivare in televisione? La serialità televisiva nasce negli anni 50 ed è concepita negli Stati Uniti. Il fatto che un prodotto del genere nasca in America e non in Europa non è casuale: nel dopoguerra il vecchio continente, nella sua parte occidentale, si riprende grazie al Piano Marshall mentre il più giovane cugino è un paese ruggente. Negli Stati Uniti si sviluppa la televisione commerciale finanziata dalla pubblicità, in Europa dominano le emittenti pubbliche finanziate dal canone.

Milioni di americani, mentre Eisenhower siede nello studio ovale, cominciano a seguire trasmissioni come Alfred Hitchcock Presents e I Love Lucy. La prima è una serie gialla andata in onda dal 1955 al 1962. Classificabile come teledrama, aveva il suo filo conduttore in Hitchcock stesso che introduceva e concludeva ironicamente ogni episodio mentre attori e storie cambiavano continuamente.

Il presidente Eisenhover e Hitckcoch (cr. National Archive per Eisenhover Ante Brkan per Hitckcoch Wikimedia commons)

Fin dalle origini, mistero, omicidi, furti e indagini poliziesche hanno avuto un posto d’onore nelle produzioni seriali. Il motivo è semplice: parafrasando Hitchcock stesso, le serie criminali hanno da sempre un grande successo perché portano il crimine dove questo nasce e si declina nelle sue peggiori perversioni, cioè il focolare domestico.

Peter Falk (Colombo) e una giovane Angela Lansbury (Fletcher) (cr. Tv studio e Mgm Wikimedia commons)

Peter Falk (Colombo) e una giovane Angela Lansbury (Fletcher) (cr. Tv studio e Mgm Wikimedia commons)

Il crimine bussa alla porta di casa in diversi modi: con la prospettiva dell’investigatore (Colombo); attraverso la macchina da scrivere di un’anziana signora (Murder She Wrote, alias la Signora in Giallo); in maniera comica, con sitcom poliziesche come Brooklyn 99. I Love Lucy invece è importante perché madre delle cosiddette sitcom (situation comedies) e uno dei primi esempi di serie episodica, incentrata su una coppia interpretata sempre dagli stessi attori, Lucille Ball e Desi Arnaz, marito e moglie anche nella realtà.

I protagonisti della serie classica di Star Trek (da Star Trek official site)

I protagonisti della serie classica di Star Trek (da Star Trek official site)

Dagli anni ‘60 la serialità si dirama in tanti sottogeneri, strettamente collegati al periodo storico di produzione delle serie. Spazio? Star Trek. Boom economico e ottimismo reaganiano? Dallas e Dynasty. E così via per i decenni successivi. In questo flusso di cambiamenti continui, in gran parte dovuti a innovazioni americane, non possono però essere snobbate le serie televisive europee. La loro traiettoria storica è stata diversa.

Un fotogramma dalla serie inglese Downton Abbey

Un fotogramma dalla serie inglese Downton Abbey

Prendiamo due esempi: Italia e Regno Unito. Oltremanica, a partire dal regno di Elisabetta II, le serie televisive hanno spaziato soprattutto dal dramma storico in costume, al thriller investigativo fino alla commedia nera (tre titoli: Downton Abbey, Poirot e Monthy Python’s Flying Circus). Tuttavia la serialità inglese nasce con un intento pedagogico-educativo: nel 1963 la BBC, tv pubblica, lancia Doctor Who, serie tutt’ora in produzione, con l'obiettivo di intrattenere e allo stesso tempo istruire, combinando elementi di fantascienza con fatti storici e nozioni scientifiche.

Con un intento simile si sviluppa anche la serialità italiana, nata come sceneggiato negli anni ‘50: la RAI, emittente pubblica senza concorrenti e preoccupazioni di carattere commerciale, si dedica, almeno in parte, all’acculturazione di massa. Funzionale a questa missione sono miniserie costruite su adattamenti di opere teatrali o letterarie, come Piccole Donne o L’isola del Tesoro.

Gigi Proietti e Sergio Fiorentini ne "Il maresciallo Rocca" (fotogramma da Fb Dolce Gesù)

Gigi Proietti e Sergio Fiorentini ne "Il maresciallo Rocca" (fotogramma da Fb Dolce Gesù)

Anche quando lo sceneggiato comincia a tramontare, negli anni ‘70, la postura dotta dello sceneggiato italiano rimane e si trasferisce nei kolossal ad episodi, ibridi tra cinema e fiction seriale, firmati da registi di primo piano come Zeffirelli e Rossellini. Non che le serie ad episodi nel nostro paese non siano mai esistite (ad esempio Nero Wolfe), ma sono diventate cosa comune dopo la crisi degli anni ‘80, in cui l’Italia produceva pochissimo ed era il più grande importatore in Europa di serie tv.

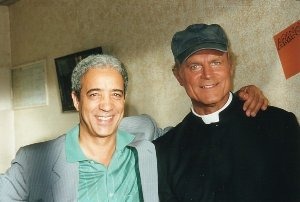

Terence Hill e Kadour Naimi sul set di "Don Matteo" (cr. Daniele Farina Wikimedia commons)

Terence Hill e Kadour Naimi sul set di "Don Matteo" (cr. Daniele Farina Wikimedia commons)

Negli ultimi 30 anni la serialità nazionale si è ripresa a gonfie vele, con la curiosa caratteristica italianamente dicotomica, senza vie di mezzo, di saper proporre allo spettatore prodotti decisamente nazional-popolari, come Il maresciallo Rocca e Don Matteo, e vette altissime come Gomorra, dramma shakespeariano tra le vele di Scampia, acclamato dalla critica internazionale.

Riproduzione riservata