Il casellario giudiziale del XVI secolo

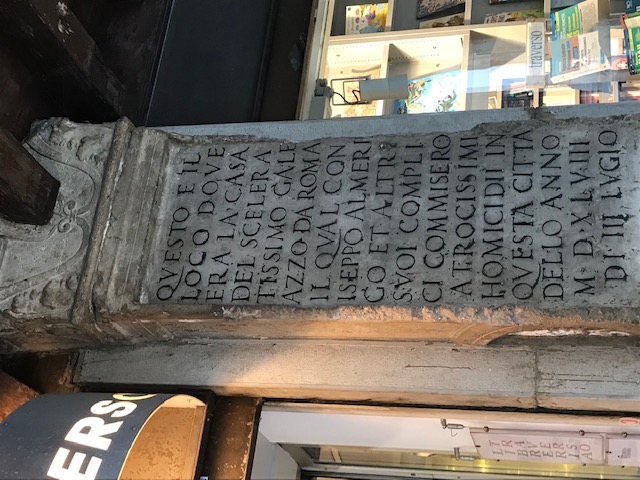

La colonna in corso Palladio che ricorda la strage del 3 luglio 1548 a Vicenza Crediti iosonospartaco

La strage commessa a Vicenza per libidine e potere

La facciata a cui si riferisce lo scrittore e giornalista autore di uno dei romanzi più letti e venduti dell’immediato dopoguerra, “Il prete bello”, è della chiesa dei santi Faustino e Giovita, luogo di culto sconsacrato che nel 1907 diventò un cinema. Ecco che trovano una spiegazione i suoni e le parole di immagini che Parise non vedeva, suoni dell’invenzione dei Lumiere che negli anni Trenta aveva ancora il fascino del progresso.

Poi, voltato l’angolo

Tirando diritto c’è la stretta Contrà oratorio dei Servi poi, voltato l’angolo, sbuchi su corso Andrea Palladio, via del passeggio vicentino, e dopo pochi metri sotto i portici, fra le vetrine della libreria Traverso trovi una lapide in marmo, striscia verticale con una iscrizione in caratteri neri e grandi, pagina di storia e di cronaca nera.

L’italiano non è quello dei giorni nostri ma non ci vuole uno storico per decifrarlo.

QUESTO E’ IL LOCO DOVE ERA LA CASA DEL SCELERATISSIMO GALEAZZO DA ROMA, IL QUALE CON ISEPPO ALMERICO ET ALTRI LORO COMPLICI COMMISERO ATROCI DELITTI IN QUESTA CITTA’.

NELL’ANNO MDXLVIII D. III IULII.

Si impone di saperne di più. Un giorno maledetto, quel 3 luglio 1548, rimasto a lungo impresso nella memoria della città, tanto che a cose fatte e allontanati per sempre i responsabili da Vicenza e dalla Repubblica di Venezia, si decise di radere al suolo la casa dell’assassino e di erigere in quel punto la colonna che adesso è fra le vetrine della libreria. Chiudere con il passato ma senza dimenticare.

Non doveva essere una vita semplice quella dei vicentini del XVI secolo, alla mercé delle liti e dei soprusi delle classi dominanti e dei nobili, pronti a servirsi di scherani da strada, assassini senza scrupoli rapidi a cambiare padrone al servizio di chiunque garantisse soldi e impunità. La situazione di Vicenza e la ricostruzione dei fatti del 3 luglio le dobbiamo a uno storico locale, Enrico Niccolini (scomparso nel 2011), antifascista e studioso di italianistica che nel 1985 diede alle stampe per conto dell’Accademia Olimpica il volume “3 luglio 1548 – Mezzogiorno di sangue a Vicenza”.

I fatti in sostanza andarono così, e non c’è da stupirsi che i moventi siano sempre gli stessi: sesso e potere. Intanto, chi erano le vittime. Tre fratelli della potente famiglia dei Valmarana: Alberto, Niccolò e Tomaso. Insieme a loro due servitori, Antonio da Bologna e Bartolomeo da Grisignano, ammazzati per avere tentato di intervenire. Non basta. Finito il massacro, la truppa di assassini andò in casa della famiglia Monza a uccidere Giovambattista, descritto come uomo di legge, in sostanza un notaio. Non ci fu bisogno di investigatori da romanzo per identificare gli assassini: la banda agì allo scoperto senza curarsi di lasciare testimoni. A uccidere fu questo Galeazzo da Roma alla testa di un gruppo di delinquenti fra i quali il fratello Leonardo, l’amico Iseppo Almerico e alcuni banditi della zona.

Il giudice e la Scientifica

La strage nella casa dei Valmarana avvenne a mezzogiorno, quando la famiglia era a casa per pranzo, e subito dopo venne ammazzato Monza. La giustizia, vista anche la notorietà delle vittime e degli assassini, si mise in movimento subito. Poche ore dopo nella residenza dei Valmarana arrivò il giudice in persona, Galeazzo Feramosca, accompagnato da tre notabili e alcuni aiutanti, quelli che oggi chiameremmo gli specialisti della Scientifica. La scena del delitto è descritta in maniera chiara e lampante secondo il linguaggio ufficiale delle classi dominanti, ancora il latino. Con una strumentazione rudimentale ma efficace, una specie di righello in legno, furono misurate le ferite inferte ai tre fratelli. Il cadavere di Nicolò Valmarana era squarciato in otto punti da colpi di roncola e da un’arma che potrebbe essere un pugnale; trafitto al collo, alla schiena e a una coscia. Alberto era stato massacrato: gli uomini del giudice contano 38 ferite, da armi da taglio ma c’erano anche segni di spari. La carne era aperta e bruciaticcia dal collo all’addome. Infine il più giovane, Tomaso, colpito tre volte da una lama ma soprattutto trapassato da parte a parte da un colpo di arma da fuoco, probabilmente un archibugio. Secondo la ricostruzione riportata da Niccolini dovevano avere 30, 28 e 22 anni.

Un archibugiere dal Libro delle armi di Massimiliano I, risalente al 1502

Non andò meglio ai due servitori. Il verbale firmato dal giudice è terribile nella sua semplicità. Traduciamo dal latino: "I quali tutti soprascritti defunti, nel presente giorno all’ora del pranzo, nella casa di proprietà dei Signori fratelli di Valmarana furono appunto feriti da una grande schiera di armati con le ferite di cui sopra, delle quali subito morirono".

Il riconoscimento dei cadaveri venne effettuato dagli stessi notabili con il giudice Feramosca, la notorietà dei morti era tale da non richiedere nessuna particolare indagine.

La testimone e il movente

Fin qui, nel pomeriggio del 3 luglio, l’ispezione del console e giudice Feramosca in una scena che nel XXI secolo avrebbe aperto un telefilm. Ma l’indagine ebbe il punto di svolta il giorno dopo, lunedì 4 luglio, con la testimonianza della madre dei tre Valmarana, Lucia Revese, che scoperchiò un pentolone di odio e di vizio. Visto che gli assassini erano noti fin dal primo momento, c’era da scoprire il movente. La ragione stava nella passione della sorella di Galeazzo da Roma, Isabetta, per Alberto Valmarana. Lei, vedova, aveva messo gli occhi su quest’uomo tanto più giovane di lei che di rimando le aveva risposto picche. Non paga del tentativo a vuoto, Isabetta volle in qualche modo tenersi vicina il concupito giovanotto inducendo la figlia a sposare il fratello di Alberto, Nicolò. Ma siccome nemmeno queste nozze convinsero Alberto a dire sì alle esplicite richieste della matura Isabetta, questa cercò di far morire l’amato e il genero ordinando a una serva di avvelenare il vino dei due. La ragazza rivelò tutto per vendicarsi di un rimprovero della padrona e il duplice omicidio andò a monte; anzi fu solo rimandato perché il fratello di Isabetta, appunto Galeazzo, considerò il no di Alberto Valmarana come un affronto intollerabile alla casata, al punto da scrivere agli stessi Valmarana che in tutta Vicenza i tre fratelli non avrebbero trovato un luogo sicuro. La minaccia fu portata a termine qualche mese più tardi. Galeazzo era talmente consapevole della gravità di quanto stava facendo che nelle settimane precedenti alla strage aveva venduto tutto ciò che aveva, compresa la casa. Quando le autorità andarono a perquisire le abitazioni degli assassini fecero un inventario minutissimo, trovando soprattutto cianfrusaglie e panni sporchi.

La banda di assassini si mise al sicuro dalla giustizia veneziana fuggendo a Castel Bolognese, a quell’epoca nello Stato Pontificio. Le sentenze contro di loro non ebbero alcun effetto, e mai avrebbero potuto averlo verso potenti come Galeazzo da Roma e il fratello Leonardo. Il primo, lasciata la Romagna papalina, secondo Niccolini partì per Corfù dando vita a una dinastia che acquisì un titolo nobiliare mentre Leonardo riparò a Milano dove diede sfogo alla sua indole violenta diventando uomo d’arme, di tale valore da meritarsi una lapide. Tragica la fine di Iseppo Almerico, ucciso per mano della giustizia a Firenze dove si macchiò di altri reati.

A pagare per la strage del 3 luglio 1548 insomma è stata solo la casa dei da Roma, rasa al suolo. Al suo posto la lapide in marmo, modello di casellario giudiziale del XVI secolo destinato a durare più delle sentenze e delle carte negli archivi.

Riproduzione riservata