Le disgrazie di successo

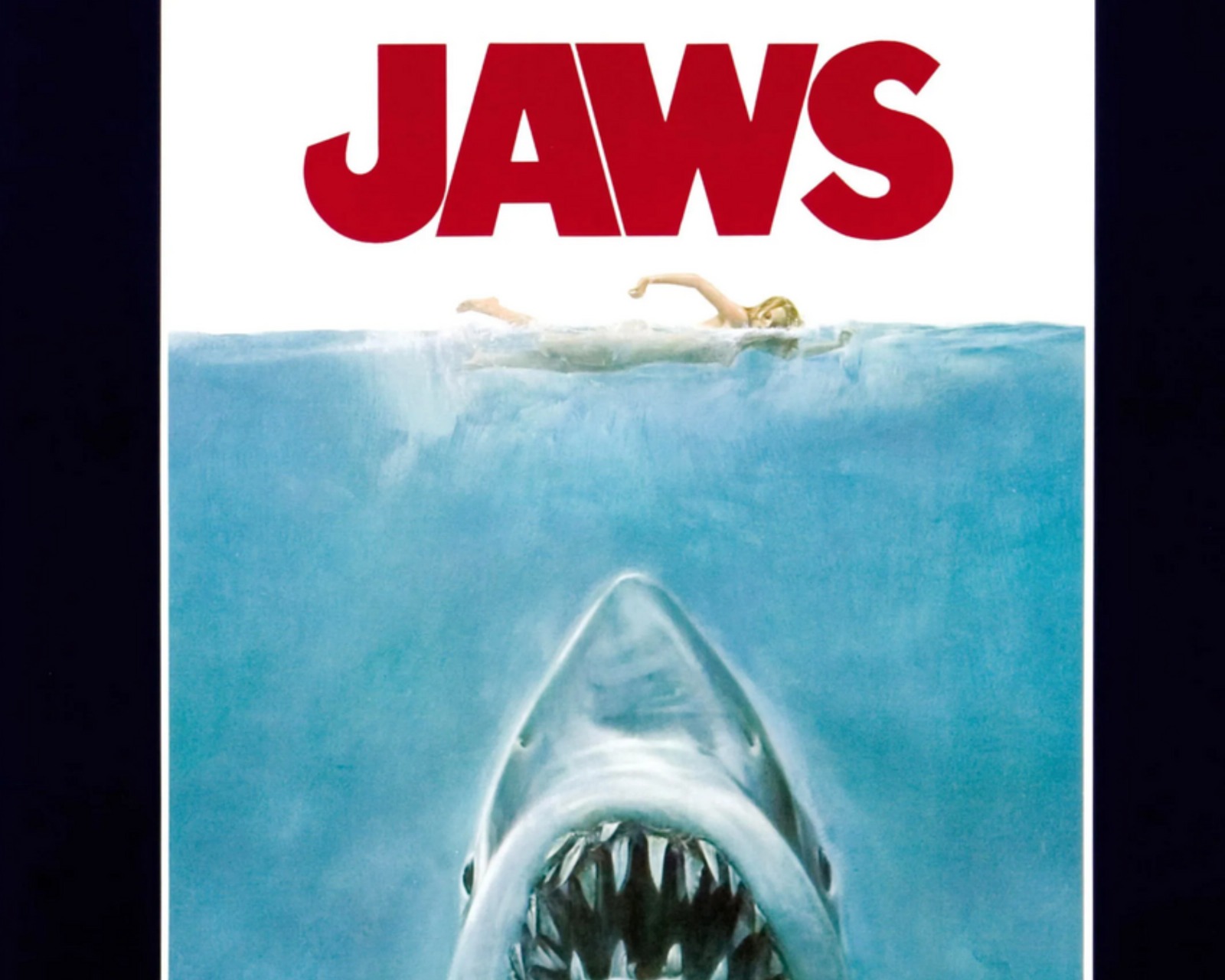

Il poster del film "Lo squalo", realizzato da Roger Castel

Al cinema squali, incidenti aerei e le loro parodie

Beethoven nuotava? Chi lo sa, impossibile rispondere. Il compositore amava molto la campagna ma, proprio per questa passione, è improbabile che avesse un sentimento analogo per l’acqua, specialmente se salata. Tuttavia Beethoven ha a che fare con il mare, o meglio con uno dei suoi inquilini più temuti: il grande squalo bianco.

Particolare da "Beethoven nella propria casa" di C.B. Schloesser (Wikimedia commons)

Particolare da "Beethoven nella propria casa" di C.B. Schloesser (Wikimedia commons)

Il punto di collegamento tra i due è la settima sinfonia. Siamo nel terzo movimento, il presto: a un certo punto inizia un indugio interno, una parentesi con corni, fagotti e clarinetti da protagonisti. I violini tengono una nota come un filo sospeso: piano piano viene rinforzata dai corni che, spingendo sui bassi, portano l’orchestra al fortissimo. Ed è proprio qui, nel crescendo, che un attento ascoltatore può immaginarsi uno squalo che divora il direttore d’orchestra. Ai partecipanti di un quiz televisivo inglese, qualche anno fa, alla domanda “che brano è” fu fatto sentire questo breve passaggio beethoveniano e tutti quanti risposero: squalo.

Il compositore statunitense John Williams (cr. Chris Devers Wikimedia commons)

Il compositore statunitense John Williams (cr. Chris Devers Wikimedia commons)

Beethoven, nel pensare questa frase musicale, di certo non poteva sapere che nel 1975, John Williams, il Kapellmeister (maestro di cappella) di Steven Spielberg, avrebbe utilizzato un ostinato molto simile per aprire la colonna sonora di “Jaws”, letteralmente fauci, tradotto con metonimia in “Lo Squalo”.

A cinquant’anni dall’uscita, la pellicola conserva ancora tutta la sua forza originale, ossia aver cambiato per sempre l’idea di una piacevole nuotata a mezzanotte. Primo film nella storia di Hollywood ad essere girato nell’oceano Atlantico (al largo di Martha’s Vineyard, isola del Massachusetts), firmato da un ventisettenne Spielberg, è diventato un grande classico per tre motivi: la colonna sonora, con il suo terrificante “taa-da”; gli effetti speciali innovativi, tra cui uno squalo meccanico a grandezza naturale utilizzato in acqua; e la sagace mistura di tensione, macabro divertimento e colpi di scena.

Il pannello fa parte del percorso dedicato a "Lo squalo" agli Universal studios (cr. Ewen Roberts Wikimedia commons)

Il pannello fa parte del percorso dedicato a "Lo squalo" agli Universal studios (cr. Ewen Roberts Wikimedia commons)

Il film infatti, come poche altre pellicole di spavento, è in grado di facilitare l’identificazione dello spettatore con le vittime. Pensiamo alla scena iniziale: un gruppo di ragazzi sulla spiaggia di sera. L’atmosfera è tranquilla, c’è della musica, le stelle brillano. A un certo punto una ragazza si alza e decide di farsi un bagno: scompare, trangugiata da uno squalo enorme.

La ricostruzione dello squalo agli Universal studios (cr. TaurusEmerald Wikimedia commons)

La ricostruzione dello squalo agli Universal studios (cr. TaurusEmerald Wikimedia commons)

Nonostante nella realtà questa casistica sia praticamente impossibile, la forza di questa tragedia sta nell’evocare una sciagura concreta, diretta, quasi palpabile. Non una di quelle situazioni da certi horror in cui l'indemoniato di turno compie massacri in quanto vicario di Satana in terra, spesso suscitando ilarità piuttosto che paura.

Per quale ragione l’essere umano è così affascinato dalla sciagura? In psicologia si parla di distacco sicuro. Il concetto non va confuso con die Schadenfreude, la gioia maligna, quella curiosità sadica nel vedere altri soffrire. Il distacco sicuro contiene in sé sia un elemento di empatia per le persone coinvolte in un dramma, sia la consapevolezza che di quel dramma si è solo spettatori e non protagonisti.

Questo meccanismo mentale si attiva tanto nella vita reale quanto sullo schermo. Il cinema è costellato di sciagure, alcune nel senso di storie tragiche, altre solo al botteghino. Le prime hanno conosciuto varie declinazioni, dalla bestia che semina terrore al disastro infrastrutturale, fino alla catastrofe vera e propria. Ad esempio, dal primo “Airport” del 1970, con Dean Martin e Burt Lancaster, negli ultimi 50 anni i film sugli incidenti aerei si sono susseguiti senza soluzione di continuità, o rievocando fatti di cronaca (come in “Sully”), o inventando potenziali disastri (“Flight”).

Il cast del film "Airport" prodotto dalla Universal picture, regia di George Seaton

Il cast del film "Airport" prodotto dalla Universal picture, regia di George Seaton

Non è un caso quindi che una seria televisiva come “Chernobyl” abbia avuto un grande successo: l’opera, oltre ad essere di grande qualità, richiama un evento storico stampato nella memoria di molti, affrontando uno dei vecchi adagi del catastrofismo, ossia il disastro nucleare, che per anni si è aggirato come uno spettro per l’Europa e per il mondo.

Jabbar e Roger Murdock in "L'aereo più pazzo del mondo" (dalla pagina Facebook Peter Graves)

Convenzionalmente, nella storia del cinema, si fa risalire l’origine del genere catastrofico a “La distruzione del mondo”, film americano del 1933 di cui si può facilmente immaginare la trama. Il genere esplode negli anni 70, dando alla luce grandi film ma anche grandi parodie (si pensi a “L’aereo più pazzo del mondo” come risposta alla serie “Airport”) e grandi schifezze (tra le tante, meritano un posto d’onore i vari “Sharknado”, film per la televisione in cui piovono squali).

Campagna pubblicitaria per "Sharknado 2" a San Diego (cr. Folkhack studios Wikimedia commons)

Campagna pubblicitaria per "Sharknado 2" a San Diego (cr. Folkhack studios Wikimedia commons)

Indipendentemente dal soggetto, le pellicole sulle sciagure, piccole o catastrofiche, esercitano un fascino irresistibile su tutti noi spettatori perché ne otteniamo un guadagno informativo: le scene che evocano emozioni negative stimolano domande spontanee (cos’è successo? perché? si ripeterà?); l’impulso verso stimoli negativi permette di esplorare ciò che è sconosciuto; le informazioni negative vengono percepite come più rare delle positive, da cui la curiosità informativa e il guadagno. Dopotutto chi, guardando Jaws, non vuole sapere chi sarà la prossima vittima e come lo squalo attaccherà?

Riproduzione riservata