Novecento e la fine delle speranze

Particolare da "Il quarto stato" di Pellizza da Volpedo, opera scelta per l'inquadratura iniziale di Novecento (Museo del Novecento di Milano Wikimedia commons)

Il film, l’apoteosi di sinistra, la rivincita liberista

Cinquant'anni fa, nel 1975, Bernardo Bertolucci girava "Novecento", arrivato nelle sale l'anno successivo. Il critico Tullio Masoni analizza cosa è rimasto del messaggio politico alla base del controverso film.

Oggi Novecento di Bertolucci è come un modo di dire. Il tempo ha smussato gli angoli, e quella che avrebbe dovuto essere un’opera di alto valore dialettico somiglia o è vissuta come il reperto di uno sconfinato talento. Negli anni settanta, proprio a metà, il film fu invece dibattuto, non solo dalla critica ma anche nelle sedi politiche e dal pubblico.

Ricordo che all’inizio della lavorazione, quando ancora si sapeva poco, feci una chiacchierata con Goffredo Fofi, maestro con le sue “debolezze” (alte anche quelle) che, probabilmente, dietro gli attacchi anche feroci nascondeva una giovanile e poetica ammirazione per La commare secca, Prima della rivoluzione, di qualche brano del Conformista o della Strategia.

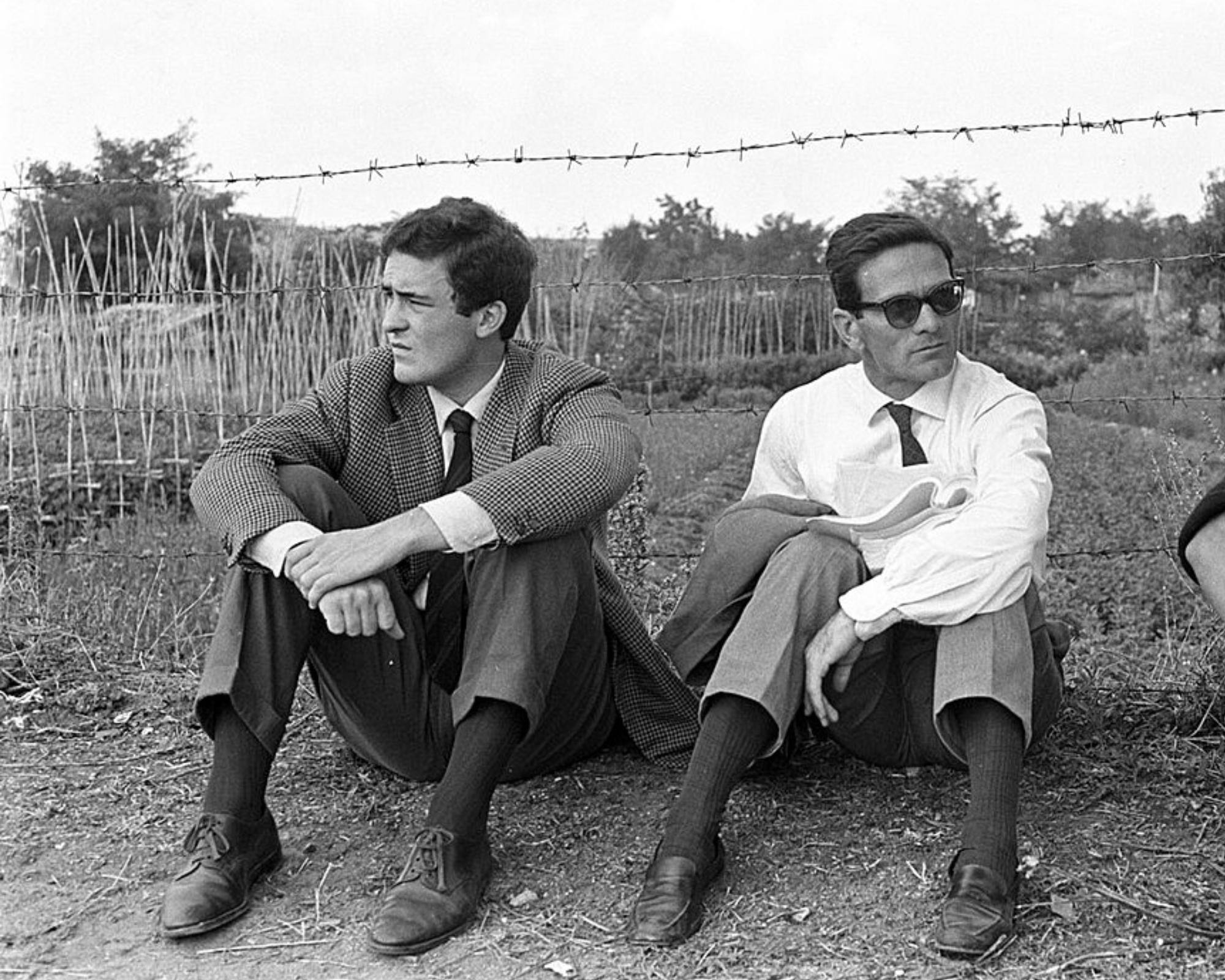

Bertolucci assistente di Pasolini sul set di "Accattone", 1961 (Wikimedia commons)

Bertolucci assistente di Pasolini sul set di "Accattone", 1961 (Wikimedia commons)

Gli chiesi se sapesse qualcosa su Novecento e lui mi rispose che no, non sapeva nulla, ma che gli erano giunte vaghe voci di un film somigliante a Via col vento. Ragion per cui diceva, ridacchiando, che il film gli sarebbe molto piaciuto.

Le cose non andarono nel modo presunto. Novecento ebbe estimatori incondizionati anche in campo puramente ideologico e politico, ma fu spesso stroncato; divise, cioè, e in questo sia pure indirettamente, espresse contrasti assai forti in un paese che stava entrando negli “anni di piombo”.

Olmo e Alfredo bambini nell'atto I del film (Wikimedia commons)

Olmo e Alfredo bambini nell'atto I del film (Wikimedia commons)

Uno degli studiosi che a quel tempo si erano affermati con forza, Alberto Abruzzese, intervenne con un curioso rimprovero al regista. Scrisse più o meno che Novecento raccoglieva nel proprio singolare manierismo molti degli stili che avevano fatto la storia del cinema dalle origini; espressionismo, realismo socialista, neorealismo, nouvelle vague… ma sorprendeva che l’autore non lo ammettesse.

Come dire che Bertolucci, cinefilo di sensibilità parigina, male accettava di essere considerato (come pure la sua passione in vario modo avrebbe contemplato) un citazionista o un concettuale dell’epica moderna o nostrana.

Robert Deniro e Dominique Sanda: Alfredo e Ada (Wikimedia commons)

Robert Deniro e Dominique Sanda: Alfredo e Ada (Wikimedia commons)

Quanto a me, la diffidenza verso il regista pescava in diversi punti: nell’autocompiacimento poetico - spesso squilibrante e con cadute psicoanalitiche un po’ morbose – nell’ambizione tesa al successo internazionale, in uno stilismo talvolta sublime, ma iper-soggettivo in chi volesse pur sempre fare storia e testimonianza.

Sbagliavo? Nell’eccesso che dominava quegli anni senza dubbio, ma devo aggiungere che le diverse re-visioni (ultime, lo scorso anno a Parma, di Prima della rivoluzione – che pure per brani ammiro moltissimo - e Un tè nel deserto) non mi hanno fatto cambiare idea significativamente.

Valli, Deniro e Sutherland: Giovanni Berlinghieri, Alfredo e Attila (Wikimedia commons)

Valli, Deniro e Sutherland: Giovanni Berlinghieri, Alfredo e Attila (Wikimedia commons)

Riguardo a Novecento la prima, elementare riserva, resta quella verso il parlato. Perché un fine intenditore degli accenti parmensi e della Bassa si accontentò di un generico emiliano e/o bolognese? Se il regista e gli sceneggiatori non volevano eccedere in filologia potevano usare l’italiano, che nel caso avrebbe fatto convenzione.

Poi va considerato con ulteriore e decisiva severità il rapporto coi finanziamenti americani. Diversi osservarono che si trattava di un compromesso, cioè di un rapporto d’affari scambiato con l’ideologia e la politica (il “contenuto”) mediante le quali, nel periodo, il Pci stava ottenendo eccezionali successi elettorali.

Sutherland, Deniro e Depardieu: Attila, Alfredo e Olmo (Wikimedia commons)

Sembra che in proposito vi fu un infuocato scambio telefonico fra il padre di Bernardo (Attilio, il grande poeta) e Cesare Zavattini. Quest’ultimo non amava il film ed esprimeva vivo dissenso anche sui finanziamenti. Così Attilio avrebbe pronunciato una frase stizzita che poi si sarebbe sparsa, e ripetuta in uno scambio epistolare, secondo la quale nessuno, prima di Bernardo, aveva fatto sventolare le bandiere rosse in un film - epico anche nella misura del kolossal - pagato dagli Usa.

Le dichiarazioni in proposito dello stesso Bernardo sembrarono sincere per gli intenti ma fin troppo ottimiste: «…volevo verificare se era possibile per me parlare della terra in cui sono nato. E parlare quindi del periodo più formativo della mia vita, cioè l’infanzia, l’adolescenza; distruggendo quelli che sono i filtri letterari – i filtri in qualche modo proustiani – che mi hanno sempre condizionato dal momento in cui ho parlato, ho filmato l’Emilia».

Bertolucci con il David di Donatello vinto nel 1988 (Wikimedia commons)

Bertolucci con il David di Donatello vinto nel 1988 (Wikimedia commons)

E ancora: «…alla base di Novecento c’è la dialettica fra la classe dei padroni e la classe dei contadini. E lo scontro fra queste due classi (…). Ho basato tutto sul rapporto fra due giovani che vediamo prima bambini, poi giovanotti, poi uomini, poi vecchi. Alfredo e Olmo. Il padrone e il contadino».

Semplice, in apparenza, lineare, ma in una estensione generale di conflitto, e di linguaggi filmici, difficili da tenere sotto controllo se la vis soggettiva (e poetica) è troppo forte o invadente. Il periodo nel quale Novecento è stato concepito e fatto fu, già lo accennavo, a un tempo di trionfo – in un contesto di eccezionale vitalità politico-sociale - e di tragedie. Prima fra tutte l’assassinio di Pier Paolo Pasolini nel novembre del 1975.

La stella di Bertolucci sulla Walk of fame di Hollywood (cr. Sarah Ackerman Wikimedia commons)

La stella di Bertolucci sulla Walk of fame di Hollywood (cr. Sarah Ackerman Wikimedia commons)

L’idea del tendone cucito con le bandiere rosse tenute nascoste durante la notte del ventennio e la festa della Liberazione, rappresentano un’apoteosi visiva e simbolica di straordinario valore; ma la rivincita liberista e la globalizzazione erano ormai a un passo e, con queste, la fine del successo governativo berlingueriano, cioè delle grandi speranze riposte nel “compromesso storico”.

Riproduzione riservata