Il compleanno dei miniassegni

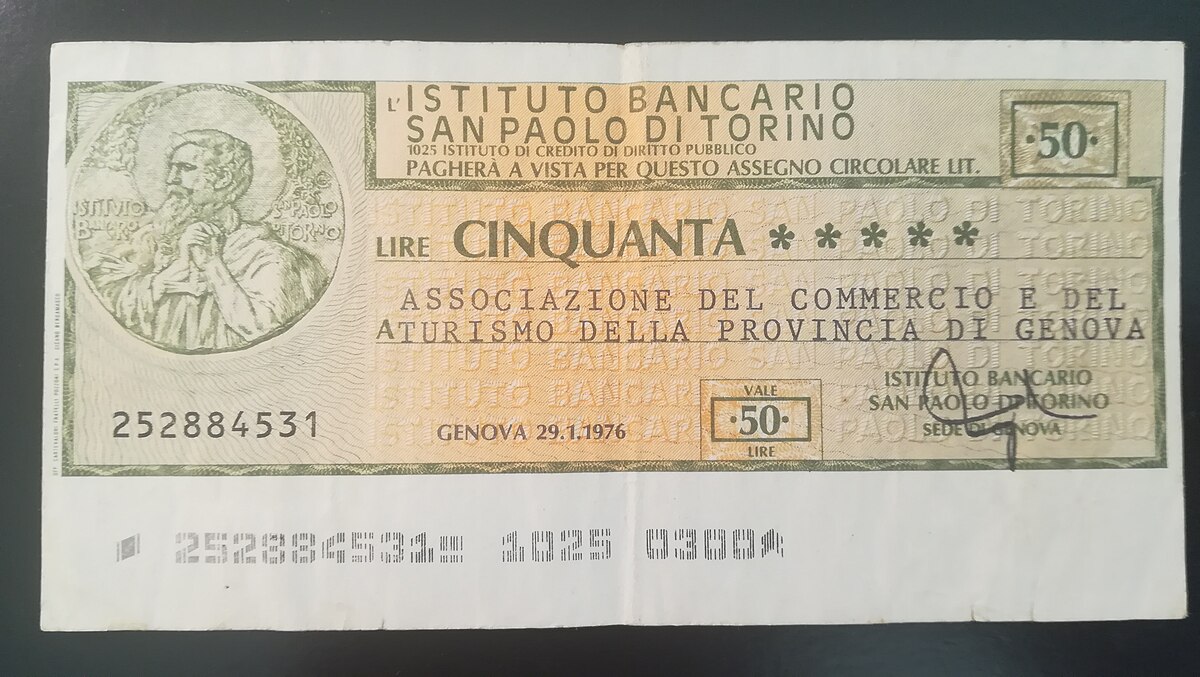

Un miniassegno da 50 lire (cr. Hernandlucas Wikimedia commons)

Cinquant’anni fa sostituirono le introvabili monete

Tra i tanti anniversari che cadono quest'anno ce n’è uno che sarà per lo più dimenticato e quindi mi sembra opportuno estrarlo dai cassetti polverosi in cui è, e non metaforicamente, ancora rinchiuso. Cinquant’anni fa l’Istituto Bancario San Paolo di Torino emetteva il primo miniassegno. Questa parola forse riaccende una luce a chi è nato negli anni sessanta, ma per tutti gli altri occorre un breve riepilogo. La moderna sede del Poligrafico e Zecca dello Stato a Roma (cr. Carlo Dani Wikimedia commons)

La moderna sede del Poligrafico e Zecca dello Stato a Roma (cr. Carlo Dani Wikimedia commons)

Negli anni del miracolo economico e anche nel successivo periodo di rallentamento, l'inflazione, checché se ne possa pensare ora, era considerata comunque una cosa positiva per l'economia perché sintomo di sviluppo, tanto è vero che dal 1960-1970 la media annuale era del 4%. L'aumento progressivo dei prezzi rese del tutto inutili, fino a scomparire, alcune monete come quelle da una e due lire, che peraltro io stesso non ho mai visto, ancora coniate fino alla fine degli anni cinquanta.

Le monete metalliche andavano quindi dalle 5 alle 500 lire, mentre i tagli delle banconote andavano dalle 500 fino alle 100.000. Le monetine da 5 e 10 lire, che giravano quando ero alle elementari, ci servivano solo per comprare le bustine di figurine Panini (10 lire l’una) o per comprare un ghiacciolo, che costava 30 lire, mentre il cono più piccolo ne costava già 50. Queste monetine ingombravano inutilmente i portafogli e le tasche degli adulti e venivano spese immediatamente.

La vecchia monetina da 1 lira (Wikimedia commons)

Il problema degli spiccioli divenne sempre più pressante per i baristi e i piccoli commercianti e cominciò allora l'abitudine, quando il resto era minore di 50 lire, di restituirlo sotto forma di caramelle, francobolli e cose del genere. Nei primi anni settanta prima la fine dei cambi fissi per lo sganciamento del dollaro dalla parità aurea e poi soprattutto lo shock petrolifero del 1973, quando i paesi produttori per la prima volta fecero cartello per far valere le proprie ragioni, fecero fare all'inflazione un balzo notevole: nel 1974 si arrivò al 19,1%.

Il gettone telefonico, oggetto di scambio solo italiano (cr. Ramessos Wikimedia commons)

A questo punto il meccanismo che già progressivamente aveva portato fuori mercato le monete di minor valore (semplicemente perché non c'era più niente che costasse solo quello) cominciò a estendersi anche ai pezzi da 50 e 100 lire. Il gettone telefonico, altra peculiarità tutta italiana, era normalmente usato come equivalente della moneta ufficiale.

Ma non bastava, e ricordo distintamente ancora oggi il bigliettaio sull'autobus (allora c'era ancora e la corsa costava 50 lire) che impazziva nel dare il resto a noi ragazzi che pagavamo con una moneta da 100. E a chi gli diceva che in casa non ce n'erano da 50 lui rispondeva inviperito: "Ma voi una me ne dovete portare, io invece ve ne devo dare trenta o quaranta”. Le aziende pubbliche non potevano dare come resto caramelle o gettoni.

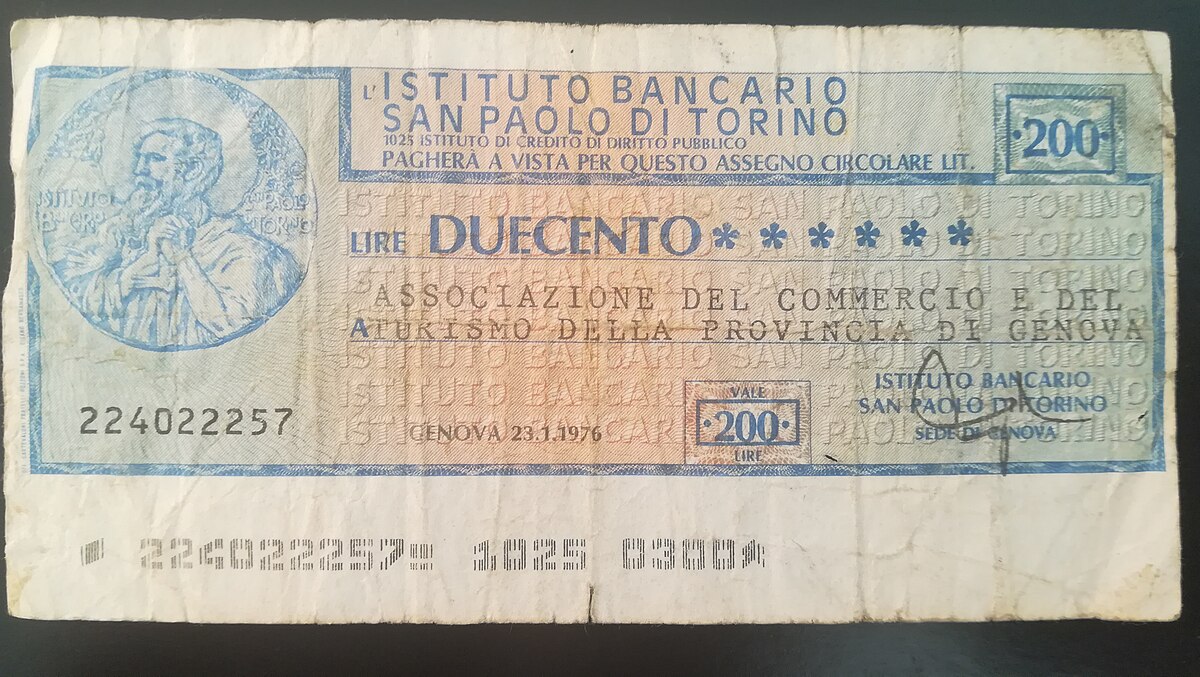

Un miniassegno da 200 lire (cr. Hernandlucas Wikimedia commons)

Le spiegazioni popolari della mancanza della moneta spicciola erano le più varie, alcune degne dei complottisti di oggi: “Sono i turisti che se li portano a casa all’estero (?)”, “Sono i produttori svizzeri o giapponesi che le usano come fondelli per le casse degli orologi”, “È colpa dei flipper e delle prime macchinette automatiche” (e qui ci può essere qualcosa di vero, ma l'esplosione delle macchinette distributrici e soprattutto delle sale giochi, avverrà qualche anno dopo, a problema risolto, senza provocare più alcun effetto pur con un’inflazione più alta).

È evidente che la Zecca aveva sottovalutato per lungo tempo il problema e anche un primo aumento del conio dei pezzi arrivò in ritardo, complici macchinari di produzione ormai obsoleti. A quel punto si innestò un fenomeno di tesaurizzazione, cioè chi aveva queste monete se le teneva proprio perché erano scarse (o così si temeva) e questo a sua volta generava un’ulteriore carenza di spiccioli.

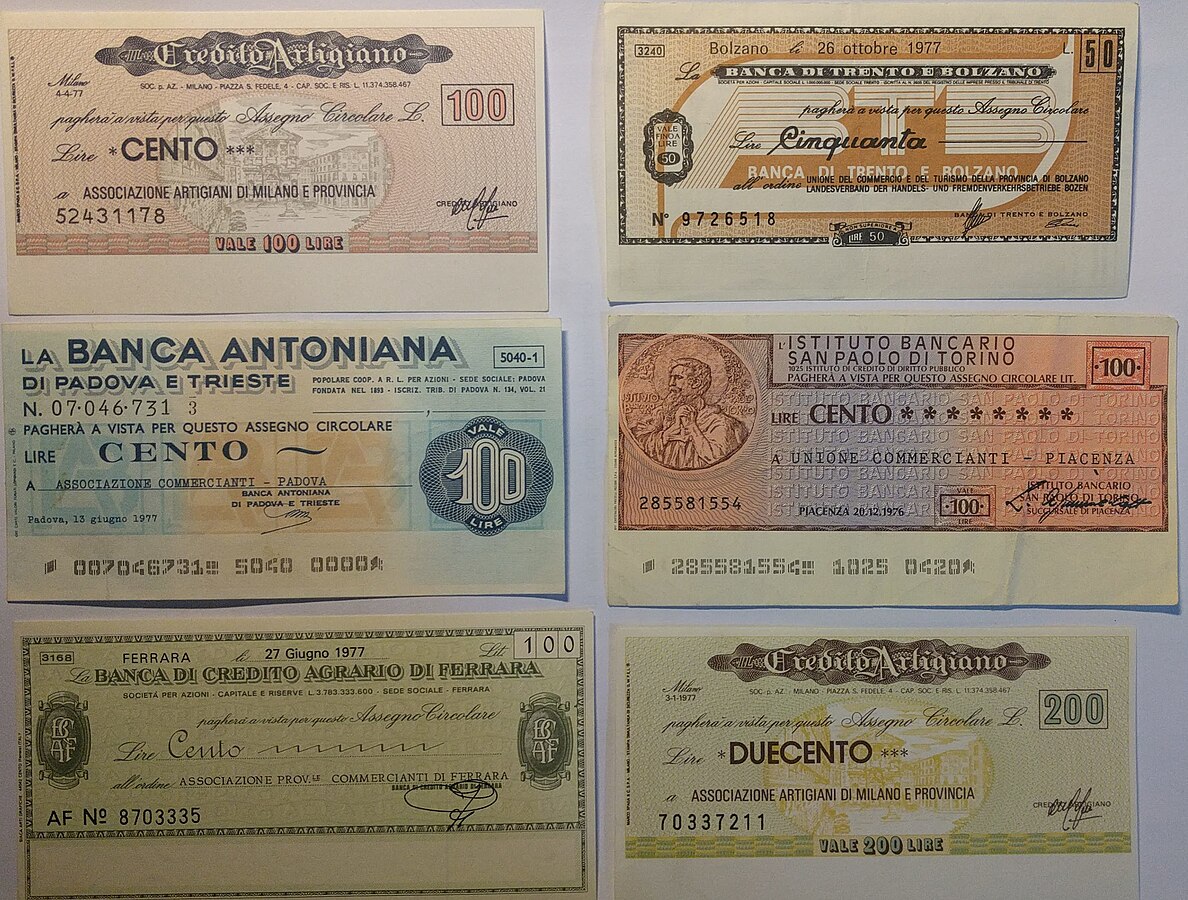

Miniassegni emessi da banche diverse (cr. Giaccai Wikimedia commons)

Di fronte alla difficoltà quotidiana dei piccoli esercenti, su richiesta delle loro associazioni, qualche banca (ad esempio la Banca Sella) iniziò a emettere assegni veri e propri, di formato standard, già girati, che a tutti gli effetti erano legali e costituivano un titolo al portatore. Bisogna aspettare però il 10 dicembre del 1975 perché l’Istituto San Paolo cominci a emetterne in un formato diverso, più piccolo, da cui appunto trae il nome di miniassegno.

Il successo fu travolgente, molte banche, per lo meno un’ottantina, soprattutto locali, cominciarono ad emettere tagli da 50 a 200 lire. Non si trattava di emissione di moneta, monopolio della banca d'Italia e dello Stato, e nonostante qualche pretore si mettesse di traverso il dato di fatto venne accettato dalla stessa autorità monetaria in attesa di una soluzione più radicale.

Giovani dividono monete di vario valore e provenienza (cr. Kurmanbek Wikimedia commons)

Così i portafogli si riempirono non più di monete ma di biglietti, ognuno dei quali con una grafica assolutamente diversa e, cosa importante, stampati senza filigrana su carta di qualità scadente. Dopo pochi utilizzi e passaggi di mano in mano si logoravano talmente che a un certo punto non venivano più accettati o li si buttava (un guadagno accessorio per le banche). Il valore era comunque così minimo che non ci si faceva più caso e con i mezzi di allora sarebbe stato enormemente più costoso falsificarli.

Tra i 1976 e 1977 si raggiunse l'apice del fenomeno, poi l'immissione di grandi quantità di moneta metallica e di banconote da 500 lire lentamente risolse il problema. Alla fine del 1978 i miniassegni cessarono di circolare.

Pagamento elettronico sul trasporto pubblico (cr. Mrbobax Wikimedia commons)

Nel frattempo era nato un collezionismo con tanto di cataloghi e aste che durò per diversi anni, e ancora oggi mantiene una schiera di fedeli appassionati (e lì si trovano anche gli unici “falsi”, prodotti dichiaratamente per quel mercato).

Il caso italiano non fu certo isolato, ma la produzione autonoma di succedanei del denaro in un periodo di carenza di moneta spicciola è tipico di situazioni di emergenza bellica o postbellica come fu il primo dopoguerra in Germania.

Qualcuno potrebbe pensare ora a un facile paragone con le monete da uno o due centesimi di euro, che però hanno una storia diversa, poiché da tempo si è deciso di non coniarle più. L'arrotondamento ai 5 centesimi più vicini, per eccesso o difetto, è stata una delle conseguenze di quella decisione. Una transazione elettronica (cr. Bogdan Hoyauz European commission Wikimedia commons)

Una transazione elettronica (cr. Bogdan Hoyauz European commission Wikimedia commons)

Ma il forte, e si spera inarrestabile, aumento delle transazioni elettroniche non solo renderà desuete e inutili anche le monete di valore maggiore, ma permetterà, come già avviene normalmente per ogni acquisto online, di pagare qualunque prezzo senza preoccuparsi degli eventuali decimali, con grande sollievo per chi una volta doveva manualmente contare e consegnare il resto.

Riproduzione riservata