Pasolini: l'abiura alla Trilogia della vita

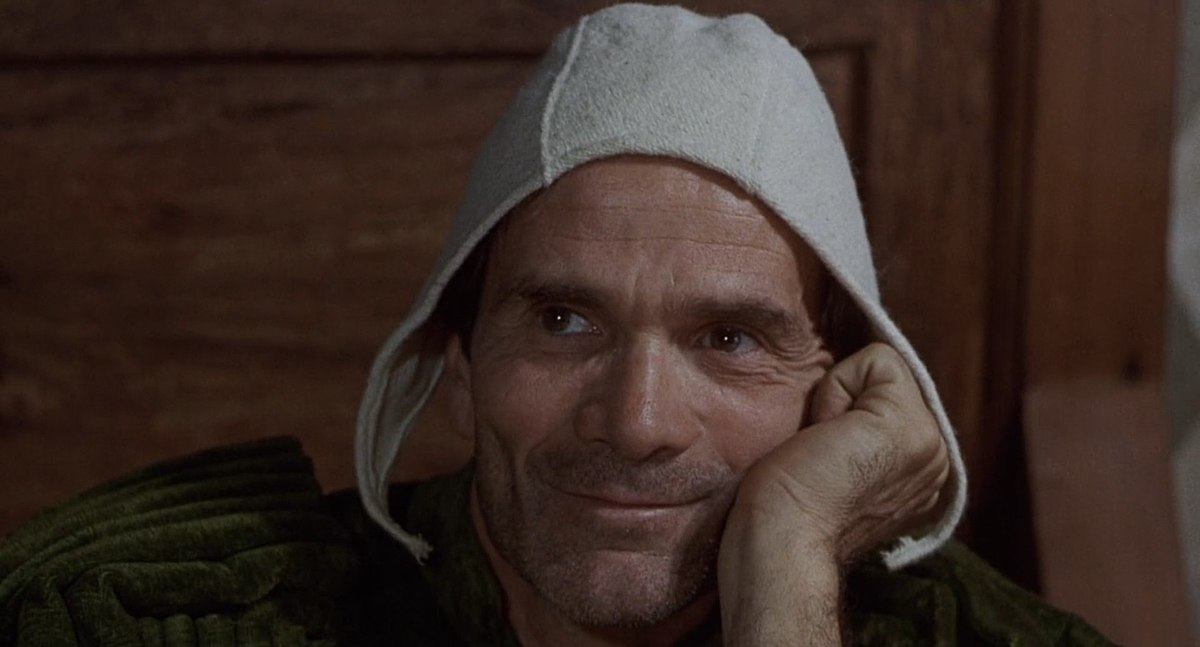

Pasolini nel ruolo di Geoffrey Chaucer ne "I racconti di Canterbury" (cr. OswaldLR fotogramma dal film Wikimedia commons)

“Il consumismo ha trasformato il sesso in obbligo”

Cinquant’anni fa il poeta, scrittore e regista veniva assassinato. iosonospartaco ripercorre il suo ruolo nell’Italia del dopoguerra e del boom economico.

«Io ho sbagliato. Credevo veramente che il sesso fosse un’innocenza e non un peccato. Invece il potere consumistico lo ha trasformato in obbligo».

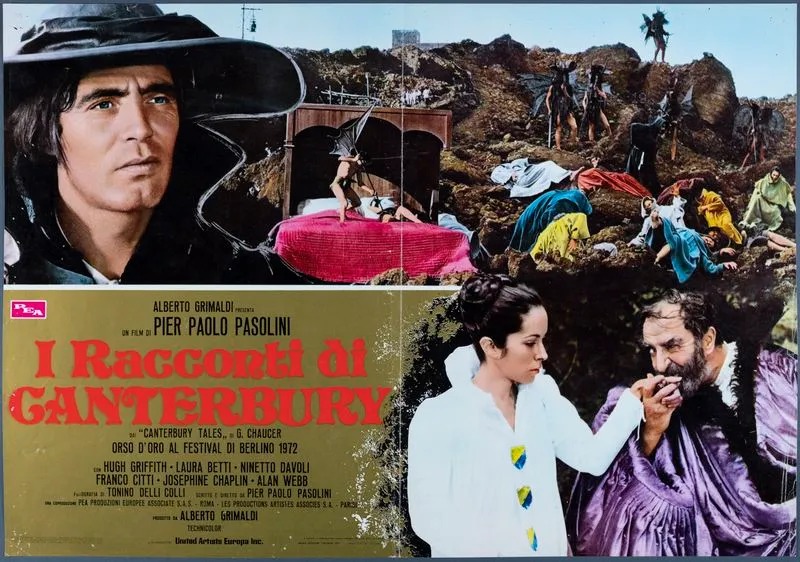

Tra il 1970 e il 1974, Pier Paolo Pasolini realizza la sua Trilogia della vita, un trittico cinematografico che si apre con Il Decameron, passa per I racconti di Canterbury e si chiude con Il fiore delle mille e una notte. Un omaggio ai classici fondativi della cultura europea, il desiderio di salire sulle spalle dei giganti per guardare più lontano. O forse per mettere meglio a fuoco ciò che stava accadendo nell’Italia del presente: la mutazione antropologica, la penetrazione del potere consumistico nelle vite, nei desideri, nei corpi.

Locandina de "I racconti di Canterbury", film del 1972

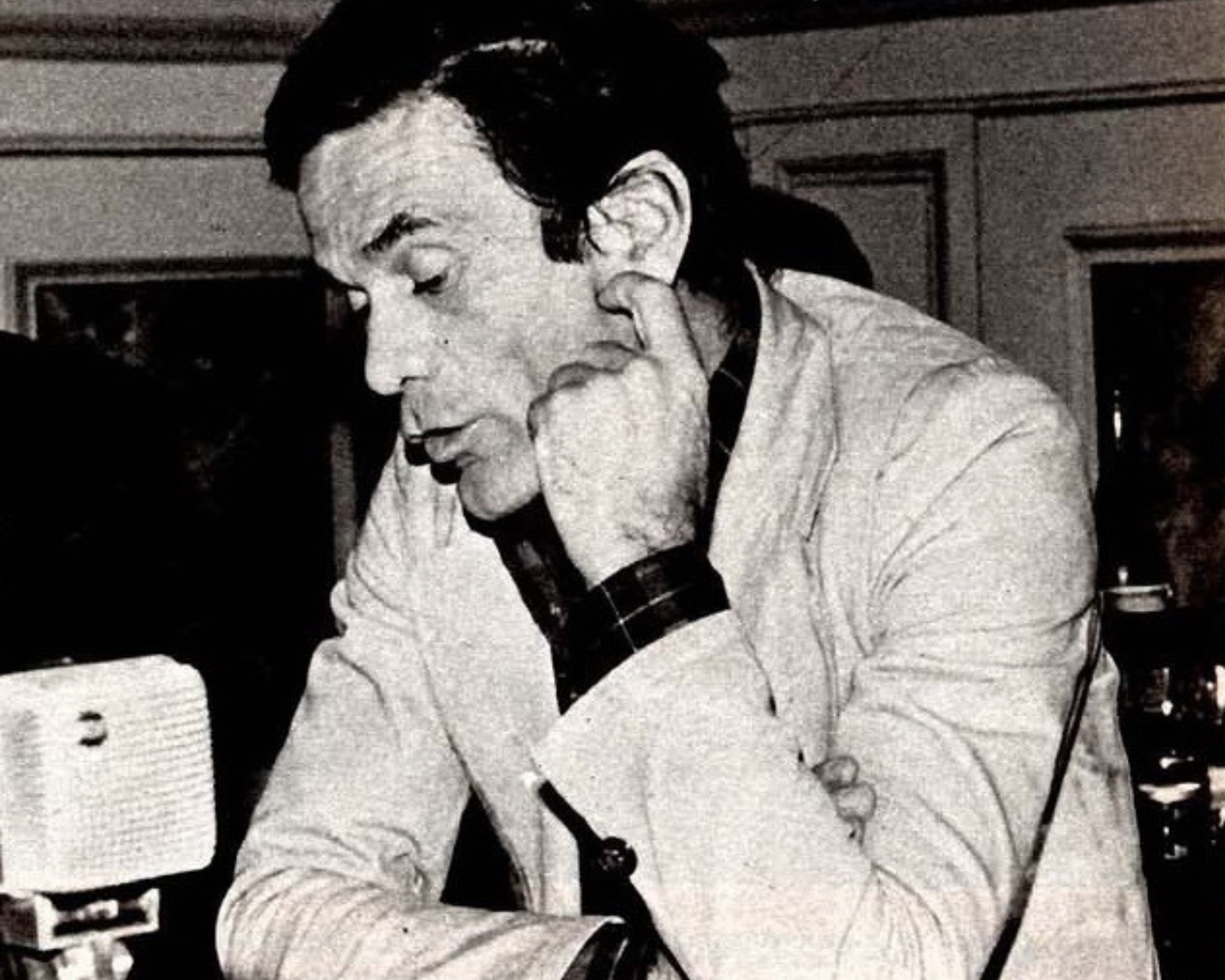

Eppure, nel 1975 – appena un anno dopo l’uscita dell’ultimo capitolo della Trilogia, mentre è alle prese con Petrolio e poco prima di essere assassinato – Pasolini prende pubblicamente le distanze da quella stessa opera che lo aveva consacrato tra i grandi registi internazionali. Lo fa scrivendo un testo che verrà pubblicato postumo sul Corriere della Sera e uscirà poi nel volume che raccoglie le sceneggiature della Trilogia. Precedendole e quindi rinnegandole.

Per parlare della Trilogia della vita, allora, bisogna partire dalla sua negazione. «Io abiuro dalla “Trilogia della vita” – scrive Pasolini il 15 giugno 1975 – benché non mi penta di averla fatta. Non posso infatti negare la sincerità e la necessità che mi hanno spinto alla rappresentazione dei corpi e del loro simbolo culminante, il sesso».

Si era illuso, Pasolini, di poter contrastare «il presente degenerante» con la rievocazione del passato, rappresentando l’eros «in un ambito umano appena superato dalla storia, ma ancora fisicamente presente (a Napoli, nel Medio Oriente)». Ma – scrive – tutto si è rovesciato. Primo: «La lotta progressista per la democratizzazione espressiva e per la liberalizzazione sessuale è stata brutalmente superata e vanificata dalla decisione del potere consumistico di concedere una vasta (quanto falsa) tolleranza».

Ninetto Davoli nel ruolo di Perkin ne "I racconti di Canterbury" (fotogramma dal film)

Secondo: «Anche la “realtà” dei corpi innocenti è stata violata, manipolata, manomessa dal potere consumistico: anzi, tale violenza sui corpi è diventata il dato più macroscopico della nuova epoca umana».

Terzo: «Le vite sessuali private (come la mia) hanno subìto il trauma sia della falsa tolleranza che della degradazione corporea, e ciò che nelle fantasie sessuali era dolore e gioia, è divenuto suicida delusione, informe accidia».

Nel crollo del presente, Pasolini assiste al crollo del passato. Perché se i giovani del sottoproletariato romano – e poi quelli di Napoli, dei paesi poveri del Terzo Mondo – sono ora diventati «immondizia umana», significa che lo erano già prima. E i critici? Quelli che puntavano il dito contro Pasolini, la sua vita, le sue opere? «Non si sono accorti che la degenerazione è avvenuta proprio attraverso una falsificazione dei loro valori», scrive nell’Abiura.

«Non si accorgono che la liberalizzazione sessuale anziché dare leggerezza e felicità ai giovani e ai ragazzi, li ha resi infelici, chiusi, e di conseguenza stupidamente presuntuosi e aggressivi: ma di ciò addirittura non vogliono occuparsene, perché non gliene importa niente dei giovani e dei ragazzi».

A Ostia il parco e il monumento nel luogo in cui Pasolini fu ucciso (cr. Sal.vi Wikimedia commons)

Il testo, amaro e disilluso, quasi tragico considerando che è stato scritto da Pasolini pochi mesi prima di morire, è in realtà emblematico.

Abiuro da. Che vuol dire mi allontano, prendo le distanze, rinnego quello che ho fatto o detto, quello che è stato.

Un atto di vigliaccheria? Non sempre, per quel che riguarda Pasolini niente affatto. L’abiura, per lui, è una dichiarazione di poetica.

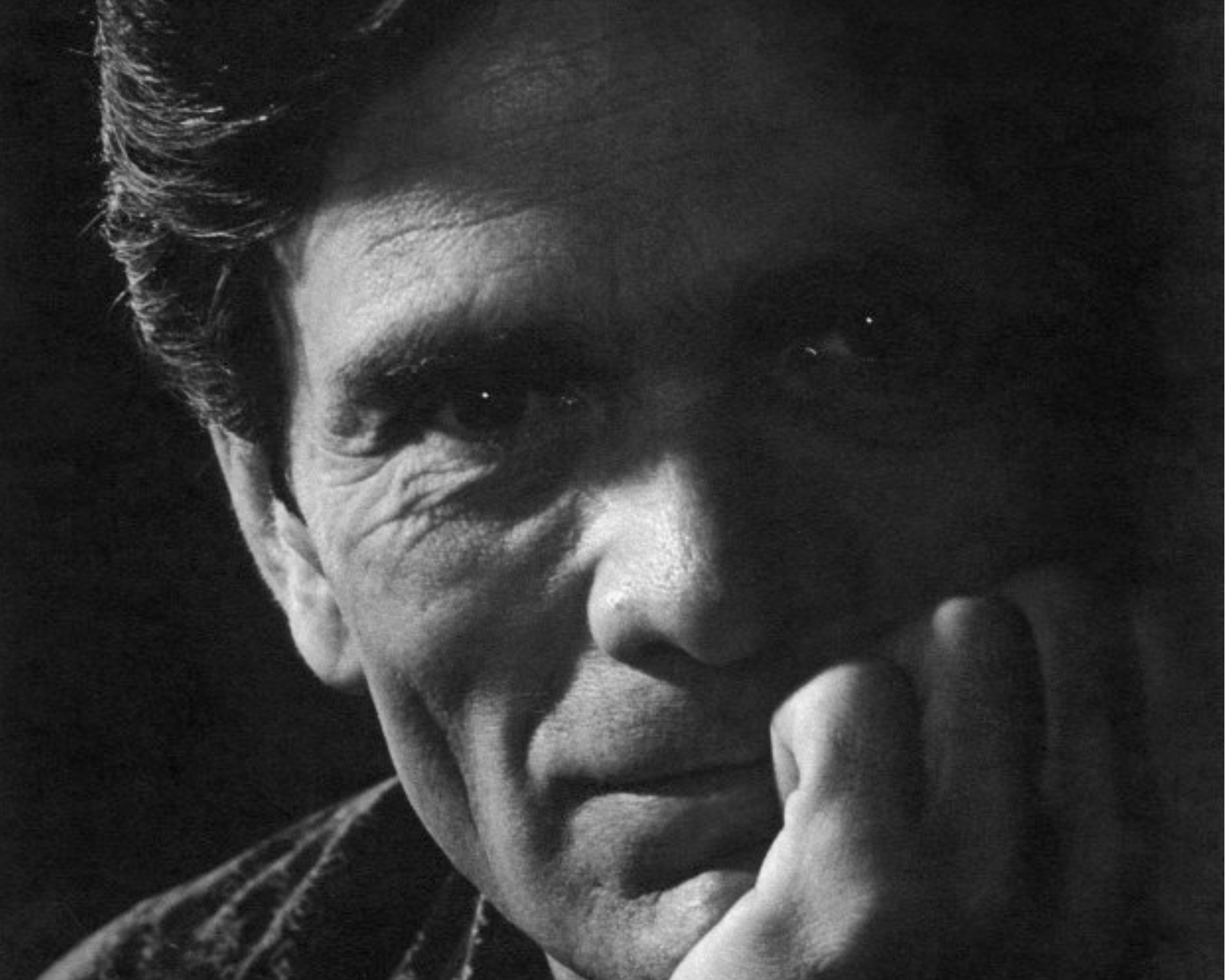

Pier Paolo Pasolini è stato un intellettuale in perenne tensione con il proprio tempo, un artista incapace di adagiarsi su codici espressivi consolidati, sempre in cerca di una forma che non fosse mai definitiva. La cui vita e opera si sono intrecciate con il concetto di rifiuto, di rottura e di opposizione contro la società, la cultura borghese e, in certo senso, contro il proprio passato.

«Bisogna inventare nuove tecniche – che siano irriconoscibili – che non assomiglino a nessuna operazione precedente. Per evitare così la puerilità e il ridicolo. Costruirsi un mondo proprio, con cui non siano possibili confronti. Per cui non esistano precedenti misure di giudizio». (Teorema, Garzanti, 1968)

Pasolini con Moro alla Mostra del cinema di Venezia nel 1964 (Wikimedia commons)

La sua “Abiura della Trilogia della Vita” è dunque, sì, un atto di ripudio della sua stessa opera cinematografica, ma è anche testimonianza dell’impossibilità di fissarsi in un linguaggio stabile. E sarebbe stata – probabilmente – l’ennesima tappa di un percorso di sperimentazione che non poteva avere fine. Pasolini infatti non si limitava a lavorare nei codici esistenti: li attraversava, li forzava, li ricreava.

E quando sentiva di aver raggiunto un punto di cristallizzazione, li negava. Nell’Abiura arriva a negare persino i corpi: «Se anche volessi continuare a fare film come quelli della Trilogia della vita, non lo potrei: perché ormai odio i corpi e gli organi sessuali». Per poi precisare subito dopo: «Naturalmente parlo di questi corpi, di questi organi sessuali. Cioè dei corpi dei nuovi giovani e ragazzi italiani, degli organi sessuali dei nuovi giovani e ragazzi italiani».

Pasolini regista insieme a Totò e Franco Franchi alla presentazione di "Capriccio all'italiana", ultimo film di De Curtis (Wikimedia commons)

Walter Siti sostiene che «alla base della gioia di vivere pasoliniana c’è una postura psichica che la nega, e la nega proprio portandone all’eccesso i presupposti». La spudoratezza infantile, l’arroganza adolescente, la sicurezza dell’amore materno – scrive il critico nel suo saggio "Tracce scritte di un’opera vivente", ripubblicato nella raccolta “Quindici riprese. Cinquant’anni di studi su Pasolini”, «non sono in realtà che pallidi eufemismi per alludere a una certezza ben più abbagliante e segreta – quella di essere onnipotente». «Nell’intimo lago dell’anima dove le contraddizioni non arrivano – scrive Siti – Pasolini è convinto di poter fare tutto».

E in effetti. Non era un regista di formazione, eppure ha innovato radicalmente il cinema (per Bernardo Bertolucci, Accattone «era veramente il primo travelling nella storia del cinema»). Ha scritto le sue poesie con una lingua inesistente, nata da una parola, rosada, che fino a quel momento non era mai stata usata. Non era un drammaturgo, eppure ha riformato il teatro, facendo della sceneggiatura «struttura che vuol essere altra struttura» (Empirismo Eretico). La sua conoscenza dei codici era sempre incompleta. Non per ignoranza, ma per una volontà deliberata di non farsi intrappolare. Pasolini stesso affermava: «Non c’è nulla di più anacronistico di voler essere moderni a tutti i costi».

Ritratto fotografico di Pasolini (cr. Anatole Saderman Wikimedia commons)

Spiega Walter Siti, intervistato recentemente da Luca Mastrantonio sul Corriere della Sera, che Pasolini «si è sempre sentito un escluso dalla realtà, per troppa fama di divorarla, cercando sempre le migliori forme che possano aver presa su di essa, esprimerla per risolverne le infinite possibilità. Poesia, romanzo, cinema, articoli... Ne inventa di nuove: la sceneggiatura come forma a sé, l’intervista in versi, la recensione a dialogo... In Petrolio mescola le forme, fino alle bellissime foto di Dino Pedriali, che voleva inserire come fosse bodyart».

L’abiura della Trilogia della Vita non è quindi solo un ripensamento, ma il segno di questa continua tensione. D’altra parte Pasolini è – e sarà per sempre – «l’Adulto? Mai – mai, come l’esistenza / che non matura». Colui che contro tutto e tutti compie, comunque, il folle volo.

Pasolini nel gennaio del 1975, l'anno in cui fu ucciso (Wikimedia commons)

La vera lezione intellettuale di Pasolini, che ha fatto di ogni opera un ritratto e una smentita, consiste dunque proprio in questo: l’arte dell’abiura, ripudiare quello che si è fatto, andar oltre. Come in Teorema, dove il pittore tenta di dipingere la bellezza degli occhi azzurri di Terence Stamp con tutte le tecniche possibili, finché, esasperato, non piscia sul quadro. Lo diceva anche Moravia: «Pasolini amava contraddirsi perché ragionare è anonimo, contraddirsi è personale».

Leggi anche Decameron: Pasolini come Giotto

Riproduzione riservata