La scienza contro il razzismo

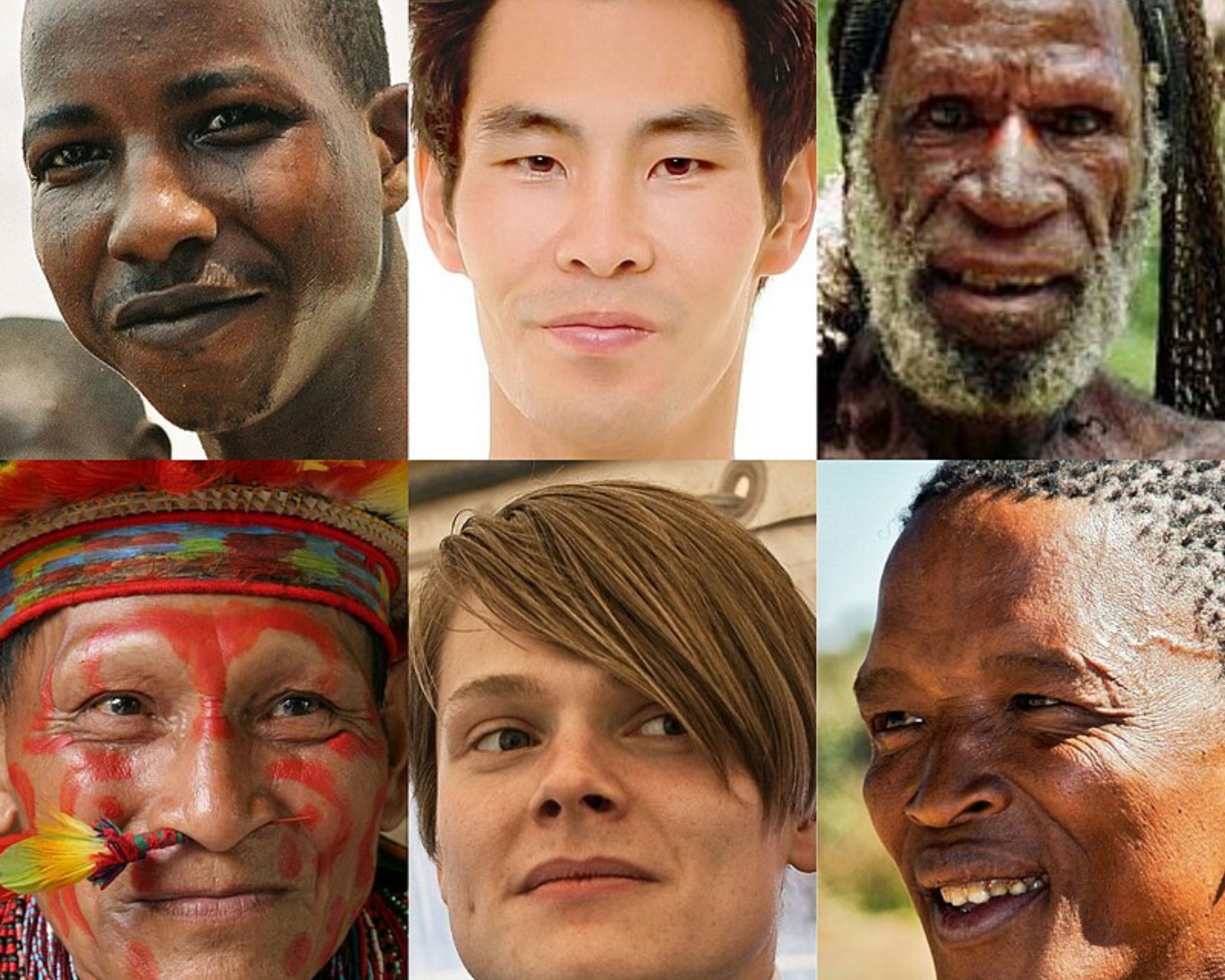

Il confronto fra i volti di uomini di diversa provenienza geografica (cr. autori diversi Wikimedia commons)

Ci accomuna il 99,8% del Dna

Siamo l’unica specie umana rimasta sulla terra ma non siamo l’unica ad averla abitata. Circa 800.000 anni fa si è verificata una grande e prolungata glaciazione, che ha ridotto la specie di ominidi allora presente (Homo Erectus) a poche migliaia di individui nel mondo. Nonostante ciò, essendo fertili, quei pochi hanno trasmesso il proprio Dna alle generazioni successive.

L’umanità, dunque, ha rischiato la prima estinzione ma da quel collo di bottiglia è emersa, in Africa orientale e in Nordafrica, una specie nuova, molto mobile, con un cervello più grande: l’Homo heidelbergensis.

Migranti

Questa specie poi è migrata frammentandosi e dando origine a due specie umane simili: Homo di Neanderthal in Eurasia e Homo Denisova in Asia. La loro ulteriore frammentazione in tanti gruppi, piccoli e sparsi, ha ridotto la loro variabilità genetica, indebolendola. La grotta in Siberia in cui sono stati ritrovati i resti dell'uomo di Denisova (cr. Demin A. Barnaul Wikimedia commons)

La grotta in Siberia in cui sono stati ritrovati i resti dell'uomo di Denisova (cr. Demin A. Barnaul Wikimedia commons)

La comparsa, circa 200.000 anni fa, sempre in Africa orientale, di Homo Sapiens, una nuova ramificazione umana, ha rappresentato la fase finale di quelle specie già in crisi, nonostante abbiano convissuto a lungo nelle zone dei monti Altaj, tra le grandi steppe della Cina e del mar Caspio. È stato accertato che queste tre specie umane si sono ibridate, dimostrando la loro vicinanza genetica.

I resti ossei di una giovane donna, trovati in una grotta della Russia, hanno consentito di scoprire che aveva avuto una madre Denisova e un padre Neanderthal. Altre ibridazioni sono state trovate in Europa, nei Balcani, e in Europa occidentale, tra Neanderthal e noi Sapiens.

Ricostruzione dell'uomo di Neanderthal secondo il Landesmuseum Fur Vorgeschichte Sachsen-Anhalt (Wikimedia commons)

Abbiamo, come è noto, nel nostro Dna tratti genetici di quelle specie oggi estinte, soprattutto dei Neanderthal. Nascevano, è accertato, cuccioli sani che hanno poi avuto una discendenza, dopo essere stati accolti nelle comunità di riferimento.

Tra 30.000 e 20.000 anni fa rimane solo il Sapiens che, nel frattempo, era arrivato in Medio Oriente, nella penisola arabica e nell’area persiana, diventate zone di smistamento, crocevia per l’India, la Cina, poi l’Eurasia, dove Sapiens ha convissuto per molte migliaia di anni con Neanderthal e Denisova. La storia umana è una storia plurale, fatta di migrazioni, spostamenti, incontri e ibridazioni, cioè “matrimoni misti”, accettati da tutte le comunità dei nostri padri senza pregiudizi.

Dobbiamo abbandonare lo stereotipo di una evoluzione umana come sequenza lineare di “scimmie” che si trasformano gradualmente in esseri umani moderni. Le specie umane si sono evolute suddividendosi in almeno cinque rami, come in un “cespuglio”. Uno di questi rami, l’unico rimasto, siamo noi Sapiens, che ci siamo avvalsi di grandi e continue migrazioni, senza le quali non saremmo quello che siamo o, forse, non ci saremmo nemmeno.

Il mantenimento di caratteristiche giovanili in età adulta, cioè di un periodo di sviluppo infantile e adolescenziale più lungo rispetto agli altri primati, ha permesso la formazione di una migliore intelligenza simbolica, di una adattabilità cerebrale e ambientale notevoli, al punto da riuscire a procreare in condizioni avverse. Anche la flessibilità all’interno di una dieta onnivora ha giocato un ruolo importante nell'evoluzione dei Sapiens.

Genetica

La scienza, attraverso moderni studi di genetica, ci assicura che le razze umane non esistono, che sono un concetto privo di fondamento scientifico.

L’etimologia del termine razza deriva dal francese “haraz”, introdotto nel XVII secolo, col significato di “allevamento di cavalli”. Questa parola non è nata per descrivere diversi gruppi umani, secondo una gerarchia naturale, ma ha assunto un ruolo di strumento teorico nel pensiero occidentale, per giustificare la discriminazione razziale, il colonialismo, i genocidi.

Stampa sui risultati della colonizzazione francese e inglese in Africa del nord (cr. A.H. Zaki Wikimedia commons)

Oggi ha ripreso vigore un sentimento istintivo di diffidenza e ostilità nei confronti dei “diversi da noi”, forma di razzismo primitivo che aveva radici nella funzione di favorire la coesione all’interno di gruppi che dovevano difendersi da aggressioni esterne, umane e animali. (Sapiens, per gran parte della sua storia, è stato soprattutto una preda, piuttosto che un predatore, in contrasto con la narrazione, anche biblica, che vede l’uomo come “re della natura”).

Superiori?

Ne consegue anche una sorta di razzismo secondario, cioè la convinzione che la propria cultura sia superiore alle altre.

Il concetto di razza è scientificamente valido solo nell’ambito della zootecnia, in cui animali addomesticati offrono caratteristiche utili ai nostri bisogni, attraverso incroci controllati e allevamenti selettivi. Attraverso pratiche di selezione artificiale, negli ultimi millenni, gli uomini hanno plasmato le diverse razze di cavalli, bovini, suini, ma anche di cani, gatti e così via. Pertanto, anche in zootecnia la razza è frutto di un artificio tecnico: non esisterebbe in natura, senza l’intervento dell’uomo. Una ricostruzione plastica del Dna (cr. allispossible.org.uk Wikimedia commons)

Una ricostruzione plastica del Dna (cr. allispossible.org.uk Wikimedia commons)

La variabilità genetica tra gli umani è molto bassa rispetto alle razze animali. Tra due razze canine, ad esempio, si possono rilevare fino al 60% di differenze genetiche, mentre il Dna umano, fatto che può non piacere a molti, è uguale in tutti gli individui per il 99,8%. Il residuo 0,2% di variabilità è, inoltre, distribuito in modo così sfumato da non poter distinguere, oggi, sottospecie umane su base genetica. Due emiliani o due toscani possono risultare geneticamente più distanti tra loro, entro quello 0,2% di genoma diverso, di quanto lo siano un italiano e un coreano, nonostante tratti somatici differenti.

Il Dna di ognuno di noi è un mosaico composto da tessere provenienti da luoghi, tempi o flussi di popolazioni differenti, e riflette la complessa storia delle migrazioni. La diversità genetica dello 0,2% si manifesta tra i singoli individui, non tra i gruppi etnici, il che riconferma l’insussistenza della distinzione biologica in razze.

Si potrebbe sostituire il termine “razza” con “etnia” o “gruppo etnico” per evitare di cadere in una di quelle scorciatoie mentali che oggi, a differenza di 200.000 anni fa, rappresentano un ostacolo al progresso civile e culturale e offrono un pretesto ai conflitti armati e al razzismo in tutte le sue espressioni.

Riproduzione riservata