L'amore, questione di naso

Giovane coppia in un parco a Mosca (cr. Andrey Wikimedia commons)

Il ruolo dell’odore nelle nostre scelte

La verità, vi prego, sull’amore. È il titolo di una poesia scritta nel 1930 da Winston Hugh Auden, con la quale l’autore si poneva, con ironica spigliatezza, priva di sdolcinata affettazione, la domanda delle domande: che cos’è l’amore?

Nonostante i fiumi di inchiostro versati fin dalla notte dei tempi, l’amore non è una faccenda derubricabile con poche frasi fatte. Sin da bambini ci viene spiegato che l’amore è un “qualcosa” da associare magicamente al cuore e che il suo opposto, la ragione, è invece nel cervello.

Particolare da "Romeo and Juliet" di F.B. Dicksee alla Southampton City art gallery (Wikimedia commons)

È vera solo la seconda parte dell’enunciato, perché anche l’amore, come ogni emozione, positiva o negativa, ha origine nel cervello. Ma “dove si trova” esattamente?

L’amore, nelle sue varie tipologie, è solo da pochi decenni oggetto di indagine scientifica.

Oggi sappiamo che nel cervello di qualsiasi coppia felicemente stabile è attiva un’area profonda che “si accende” alla vista del volto, perfino in fotografia, dell’amato/a. Potremmo definirla, un po’ idillicamente, “Centro dell’amore romantico”, ed è connessa con un’area cerebrale che produce ossitocina, nota al grande pubblico come “l’ormone dell’amore”. È quel neurormone che scrive nel nostro cervello il nome, il volto, il corpo, l’odore della pelle e l’identità della persona amata la quale, se ci ama, ci rende felici ed euforici.

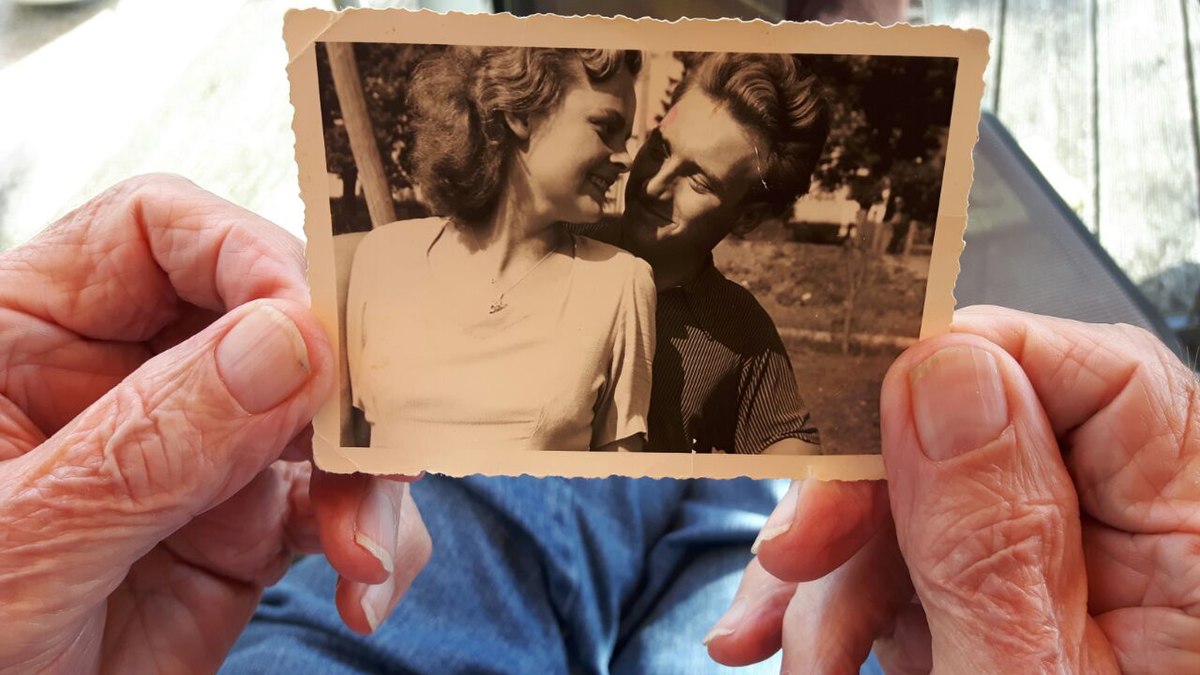

L'amore anche dopo 70 anni (cr. Langoktavian Wikimedia commons)

Sappiamo che le interazioni umane, i sentimenti e i comportamenti sottostanno a modificazioni chimiche che avvengono nel cervello e nel corpo. I progressi della ricerca medica nulla tolgono alla bellezza, al romanticismo e alla verità dei sentimenti, né alla profondità di una lettura spirituale del mondo.

L’ossitocina aumenta nel cervello, e quindi nel sangue, del neonato allattato al seno e della madre che lo allatta, scrivendo il primo, potentissimo, legame d’amore della nostra vita, capace di strutturare i nostri comportamenti da adulti. Aumenta, inoltre, durante l'intimità sessuale della coppia mostrando un picco dopo l’orgasmo, producendo sensazione di benessere, di sazietà affettiva ed erotica, se si è in buone condizioni di salute psicofisica. Determina, infine, le contrazioni uterine durante il travaglio e l’espulsione del feto, e contribuisce a iniziare l’allattamento.

Dichiarazione d'amore in Bangla Desh (cr. Faisal Akram Wikimedia commons)

Il suo effetto calmante ne fa oggetto di ricerca medica per la cura degli aspetti aggressivi della schizofrenia. Altre molecole intervengono nel meccanismo dell'attrazione e dell'innamoramento: dopamina, endorfine, vasopressina.

L’olfatto

Perché “quella” persona ci attrae, fisicamente e non solo, e siamo indifferenti a cento altre, indipendentemente dal giudizio estetico? Ci attrae anche se intuiamo che non sia la persona giusta per noi. Una mia paziente lamentava, in ambulatorio, notevoli stati d’ansia perché ostracizzata dalla famiglia nella scelta del suo nuovo compagno e perché era certa che lui l’avrebbe, prima o poi, fatta soffrire. Ma ripeteva: “So che non è quello che vorrei, ma è lui che voglio”. Una ostinazione che mi ha costretto a riflettere.

Il ritorno a casa dei soldati americani (cr. Marines Usa Wikimedia commons)

In gioco c’è una chimica potente, a volte indifferente a tutti i semafori rossi che genitori e amici affezionati accendono per noi. Qui entrano in campo i feromoni (o ferormoni), messaggeri chimici prodotti in piccole quantità durante tutta l’età riproduttiva e, nella donna, fino al termine della menopausa, dalle ghiandole sebacee e apocrine associate ai follicoli piliferi, accanto alle più diffuse ghiandole sudoripare. Sono localizzate nell’ascella, nelle aree genitali, intorno alle areole mammarie e nel collo, dietro l’orecchio. Contribuiscono a definire l'odore di una persona, costituendo una sorta di carta d’identità olfattiva e tattile, esclusiva di “quella” persona.

Effusioni di una coppia su un prato (cr. P.B.A. De Luca Wikimedia commons)

Contribuiscono, soprattutto nella prima fase di una relazione sentimentale, alla scelta del partner e svolgono un ruolo importante anche nella comunicazione non verbale tra i due.

La composizione dei feromoni individuali è determinata da un sistema di geni che coordina la competenza immunitaria, e influenza l’attrazione e le preferenze sessuali sulla base delle diversità genetiche. I feromoni hanno un picco di secrezione durante l’ovulazione, mediato dagli ormoni sessuali (estrogeni, progesterone e androgeni). È la fase in cui gli uomini sperimentano una preferenza per l’odore della donna.

Le mani di una coppia di sposi in Cina (cr. Wu Xianxiong Wikimedia commons)

Gli stessi androgeni prodotti dal maschio hanno, tra le varie azioni, la capacità di attivare l’ovulazione nella donna. Un’osservazione antica faceva dire ai vecchi medici, alla donna con mestruazioni irregolari: “Spòsati e il ciclo tornerà normale”, senza sapere che il fattore di sincronizzazione del ciclo mestruale è rappresentato dai feromoni del marito.

È nota una predilezione di molte donne per gli odori corporei di uomini dall’aspetto “dominante”, attraenti e sicuri di sé, tendenza che fluttua in funzione dello stato coniugale della donna e della fase del ciclo in cui si trova. Inoltre i nostri stessi pensieri si associano ad emozioni che modificano le secrezioni ghiandolari.

Bacio durante una manifestazione di protesta in Cile (cr. Francisco Osorio Wikimedia commons)

Occorre precisare, però, che il ruolo dei feromoni nelle relazioni umane si è ridotto, nel mondo Occidentale, con il progresso economico, da quando, cioè, esiste l’abitudine di neutralizzare e coprire gli odori con profumi e deodoranti per il corpo, per gli indumenti e per gli ambienti.

Prospettive

Secondo studi recenti, tutta questa tempesta chimica dura, in media, da uno a tre anni di relazione. Poi tutto tende a tornare come prima. Nella fase di mantenimento della relazione, trascorsi i 12-36 mesi, entrano in gioco altri fattori: la costruzione di una buona intimità emotiva, il senso di sicurezza e appagamento che ne deriva, oltre a fattori psicologici, culturali, familiari, economici, fattori non ancora traducibili, da parte della ricerca medica, in molecole biochimiche.

Aspettando il treno in Spagna (cr. Juanedc Wikimedia commons)

Ma una cosa sappiamo: non sono pochi coloro che hanno bisogno di vivere relazioni sempre intense, come esperienze fuori dall’ordinario, di stimoli forti. Persone sempre in cerca della novità, per timore della routine, della noia, in definitiva della depressione. Questo spiega la fine di tante relazioni. Non di tutte, ovviamente.

Nella fase di mantenimento di una relazione, comunque, si valuta sempre come gradevole l’odore del partner, preferendolo a quello di estranei, perché produce un effetto calmante e rassicurante anche solo annusandone un indumento o il cuscino, durante una sua - temporanea - assenza.

Coppia della tribù Eggon in Nigeria (cr. AsabaBokah Wikimedia commons)

Anche al termine di una relazione sentimentale l’odore ha il suo peso. È noto che quando non si tollera più il temperamento e la personalità del/della partner (disamore), diventa intollerabile anche il suo odore, per un effetto “alone negativo”, così come certi difetti o comportamenti.

Qualsiasi esperienza di avversione olfattiva, seppure non del tutto valutabile razionalmente, può favorire l’evitamento del contatto fisico e dell’intimità sessuale, con prevedibili ripercussioni negative sulla stabilità del rapporto, incrementando, ad esempio, la possibilità di ingaggiare relazioni extra-coniugali.

Il nostro cervello, dunque, è sommerso da scambi comunicativi ed equilibri instabili, ma sono proprio questi la dimostrazione e la massima espressione di quanto l’amore sia tangibile e potente. Forse è la principale manifestazione che rende umani noi, animali speciali.

Riproduzione riservata