Prigionieri del cappotto di Gogol

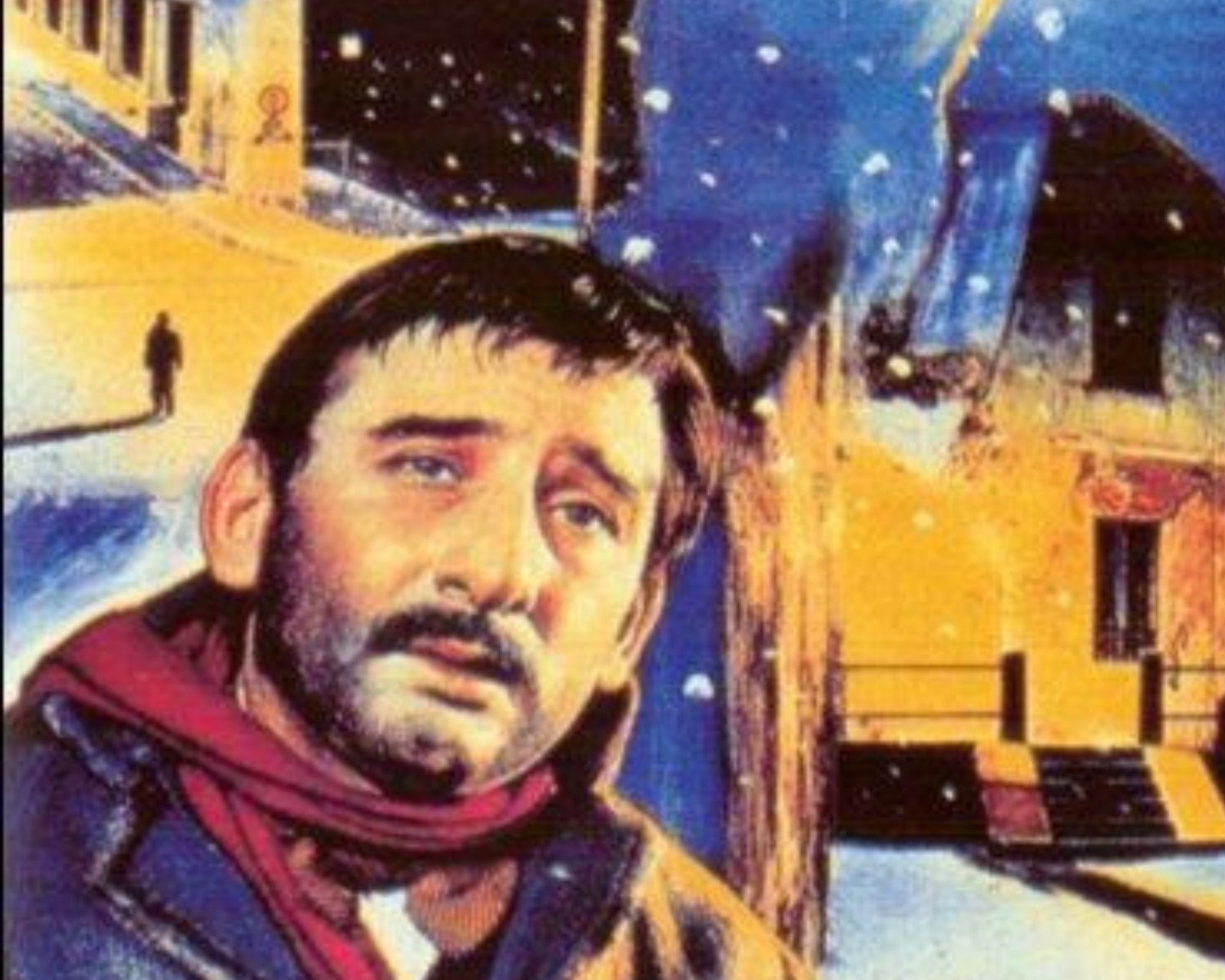

Particolare dal manifesto del film "Il cappotto" di Alberto Lattuada, 1952

Soli e incapaci di costruire relazioni

Capita spesso di incontrare persone sconosciute che in determinate occasioni raccontano con ricchezza di particolari le loro vite. Ce ne sono di diverso genere: c’è chi inizia a narrare tutte le operazioni subite, i mali ancora in corso e le numerose medicine da assumere.

C’è chi presenta se stesso esaltando la propria professione, quella dei figli, il numero dei nipoti e le diverse case ereditate in cui abitano i familiari. Vestono abiti immaginati, l’uno cupo e pesante, l’altro luccicante di fili dorati.

Chi viene investito da queste narrazioni non esiste, è un apparecchio acustico che subisce parole per lui spesso prive di interesse, senza quello scambio che arricchirebbe un dialogo reciproco. I motivi di questi atteggiamenti sono da attribuire alla solitudine, alle comunicazioni virtuali a senso unico, ad un ego spropositato? Sono sicuramente persone rinchiuse in un individualismo narcisistico che celebra se stesso nel bene e nel male.

Ritratto di Gogol di Theodor von Moller alla Galleria Tretyakov (Wikimedia commons)

Fare riferimento alle opere dei classici, aiuta a comprendere certi comportamenti anche se i contesti sono lontani. Ne abbiamo bisogno in quanto alcuni incontri lasciano perplessi. Gli antichi conoscono tante vite e forse riescono ad orientarci.

“Non si può entrare nell’animo di un uomo e conoscere tutto quello che pensa… una selvaggia volgarità si nasconde dietro una delicata e raffinata umanità…”. Così scrive Nikolaj Vasil’evic Gogol nel libro “Il cappotto” scritto nel 1842, in cui narra la vita del funzionario Akakij Akakievic preso in giro dai compagni di lavoro per il suo cappotto liso e frusto.

Renato Rascel protagonista del film "Il cappotto" di Lattuada, 1952

Ognuno di noi indossa un cappotto. Una sorta di corazza che isola dagli altri. Chi sente il bisogno di narrarsi senza pensare alla reazione che produce in chi ascolta, rimane rinchiuso in quel cappotto, perché non ha alcuna intenzione di un contatto autentico.

Ci ritroviamo sovente dentro ad una ipocrisia disumana, quando pensiamo di incontrare qualcuno con il quale stare bene ed invece ascoltiamo parole vuote di significato e chiuse in se stesse, imprigionati nel cappotto del funzionario Akakij, anche lui solo a consumare un mondo che non gli appartiene.

Dal film di Lattuada Rascel con Giulio Calì nei panni del sarto

Il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti definisce l’attuale umanità come gli “eremiti di massa”, figli di un tempo che alimenta una coscienza conformista in cui prevale un’identità cristallizzata in sé stessa. Soli anche se apparentemente intruppati in una folla anonima, in un deserto di sollecitazioni e di piaceri effimeri.

Lo psicologo e filosofo Umberto Galimberti (cr. Galimberti Wikimedia commons)

I mezzi tecnologici fanno sì che la realtà individuale non venga condivisa. Allora quando capita di avere vicino qualcuno si vuota il sacco di una interiorità rimasta nascosta nel profondo, per fare invidia o compassione, per fotografare la propria esistenza, ignorando quali provocazioni generi. Chi narra sé stesso in un monologo non si rende conto di arricchire una individualità opportunista che diventa con il tempo una condizione naturale di stare al mondo.

Massimo Recalcati al Festival della mente di Sarzana del 2010 (cr. bottom Wikimedia commons)

Esisto solo io, non importa chi ho davanti a me; esco dalla scena quando voglio. Parlo e mi autocelebro, come afferma Massimo Recalcati, ma quando la parola non entra in relazione con l’altro non guarisce, perché perde il vero significato.

Un fuori scena durante le riprese de "Il cappotto" di Lattuada, 1952

Non è cambiato molto nell’animo umano descritto da Nikolaj Gogol. Nel Cappotto, con triste ironia, lo scrittore fotografa gli stati d’animo interiori del protagonista che non riesce a staccarsi dall’imitare chi vive in modo diverso dal suo, desiderando un cappotto nuovo da esibire agli altri. Anche Akakij fa parte della tribù dei prevedibili, fino a morire quando gli verrà rubato il cappotto nuovo, magistralmente cucito dal sarto Petrovic. E’ tutto previsto, se non troviamo una nuova visione perdiamo la dimensione umana.

Una produzione del Perspektiva Theatre Studio basata su "Il cappotto" di Gogol' (cr. Andrey Butko Wikimedia commons)

Una produzione del Perspektiva Theatre Studio basata su "Il cappotto" di Gogol' (cr. Andrey Butko Wikimedia commons)

Il finale del Cappotto è una metafora fantastica che fa subito sorridere e successivamente pensare. Il fantasma di Akakij si aggira per la città a rubare i cappotti di chi incontra e la furia della sua anima si placherà solo quando con il cappotto nuovo riuscirà a intimidire un personaggio importante che lo aveva snobbato. Chi ci butta addosso la sua esistenza forse vuole sconcertare, per non iniziare una relazione che non interessa. Indossiamo tutti il cappotto del funzionario Akakij.

Riproduzione riservata