L'uomo, la tecnica e Prometeo

"Prometeo ruba il fuoco" di Heinrich Fuger (particolare, Wikimedia commons)

Così fra i greci nacque il mito

Una vox media è una parola che possiede due significati, a volte anche opposti; la lingua greca ne ha parecchie, ma una delle più interessanti è senza dubbio l'aggettivo dheinòs che significa sia "terribile" che "meraviglioso". Con questo aggettivo il tragediografo Sofocle, nel primo stasimo (cioè canto e movimento del coro) dell'Antigone (scritta nel 442 a.C.) definisce l'uomo, una "cosa meravigliosa e terribile" allo stesso tempo. Ma per quale motivo?

Bene e male

Perché l'uomo - come il coro dice nel prosieguo del suo canto - è in grado di fare qualunque cosa, come ha dimostrato in passato progredendo nel suo straordinario processo di incivilimento, ma può volgersi sia verso il bene che verso il male. L'uomo che non si volge al bene - per il coro e quindi per l'autore che si fa portavoce del sentimento comune - è un àpolis, cioè uno che non ha a cuore lo stato, la comunità dei cittadini, che equivale a dire - per un greco - un essere inutile, se non addirittura pericoloso. I busti di Sofocle ed Esiodo esposti a Copenhagen e Londra (cr. W. Sauber e M.L. Nguyen Wikimedia commons)

I busti di Sofocle ed Esiodo esposti a Copenhagen e Londra (cr. W. Sauber e M.L. Nguyen Wikimedia commons)

In modo puntuale - come i richiami lessicali confermano – Sofocle dialoga su questo tema con un suo grande predecessore, Eschilo, che nell'opera Prometeo incatenato (forse del 460 a.C.) aveva invece esaltato il progresso tecnico e la figura del grande Titano, che ne è il paradigma.

Esiodo

Il mito di Prometeo, la cui codificazione si deve in gran parte al poeta Esiodo nei poemi Teogonia e Opere e Giorni, è un dio che per generosità o ribellione verso Zeus (o entrambe le cose) ha aiutato troppo gli uomini, insegnando loro a procurarsi il fuoco, a coltivare, a navigare, persino a curare le malattie, prevedere il futuro, usare insomma la propria intelligenza anche per sfidare gli dei: per questo eccesso di amore è stato punito da Zeus e giustamente, sia secondo Esiodo che secondo la morale greca, di cui il poeta è per certi versi il principale cantore e interprete, insieme a Omero.

La rappresentazione di Eschilo nel soffitto di Apollo, teatro di Syros (Wikimedia commons)

Su questa linea inizia anche la tragedia di Eschilo, con Kratos (Potere) e Bia (Violenza) che lo incatenano a una rupe inaccessibile, da cui il Titano urla la sua disperazione e la sua vibrata protesta contro lo spietato signore dell'Olimpo. Ma Eschilo aveva forse un'idea un po' diversa rispetto a quella di Esiodo e Sofocle, accomunati dalla stessa linea di pensiero, sebbene li separassero circa due secoli; nonostante infatti le complesse e irrisolvibili problematiche filologiche, possiamo affermare che la visione di Eschilo fosse per così dire più propensa a interpretare positivamente il mito di Prometeo.

Gli artigiani

Questo perché riteniamo che la trilogia celebrasse nella figura di Prometeo "portatore del fuoco" i ceti artigianali che stavano facendo potente e ricca Atene e che appunto onoravano nelle Promethee il loro patrono, in una gara di corsa a staffetta con le fiaccole lungo le strade della città.

L'Acropoli di Atene (cr. Christophe Meneboeuf Wikimedia commons)

È stato giustamente detto da diversi studiosi che con questa trilogia (di cui appunto possediamo solo una delle tre opere), alla fine della quale si ipotizza una riconciliazione fra Zeus e il fratello ribelle, Eschilo volesse rassicurare gli ateniesi circa la legittimità del loro incredibile e rapido sviluppo tecnologico ed economico in un momento di forte espansione e potenza commerciale del loro impero.

Zeus (la saggezza) aveva incatenato Prometeo (la tecnica) ma poi lo aveva liberato. Come a dire che lo sviluppo economico poteva rientrare nel perimetro della morale e della religione. La lettura di Eschilo - in parte figlia di una fase propulsiva e entusiasmante della polis e di una posizione politica molto vicina ai ceti emergenti - non era quella dominante.

In Sofocle e nel pensiero greco arcaico e classico, infatti, il tema del progresso e quindi la figura di Prometeo sono sempre associati alla riflessione circa i limiti imposti all'uomo dalla saggezza e dalla imperscrutabile mente di Zeus: il dio saggio e razionale ha giustamente incatenato Prometeo perché la tecnica senza la saggezza può portare solo al male e alla distruzione.

I limiti

Credo che questa sia la lettura che può maggiormente riguardare noi moderni, che abbiamo lasciato che Prometeo "si scatenasse", come ama spesso ripetere un attento conoscitore del pensiero greco - il filosofo Umberto Galimberti - ma non gli abbiamo (quasi mai) affiancato Zeus, cioè la saggezza. Il filosofo e scrittore Umberto Galimberti (Wikimedia commons)

Il filosofo e scrittore Umberto Galimberti (Wikimedia commons)

Ho ripensato a questo tema, capitale nel pensiero greco, quando ho letto qualche giorno fa su iosonospartaco.it il bell'articolo dello studioso Matteo Manfredini sulla figura del filosofo Anders, in particolare nei passaggi in cui riflette sul fatto che "oggi non sia più l'uomo a guidare la tecnica e che arriveremo al punto in cui egli si farà modificare da essa".

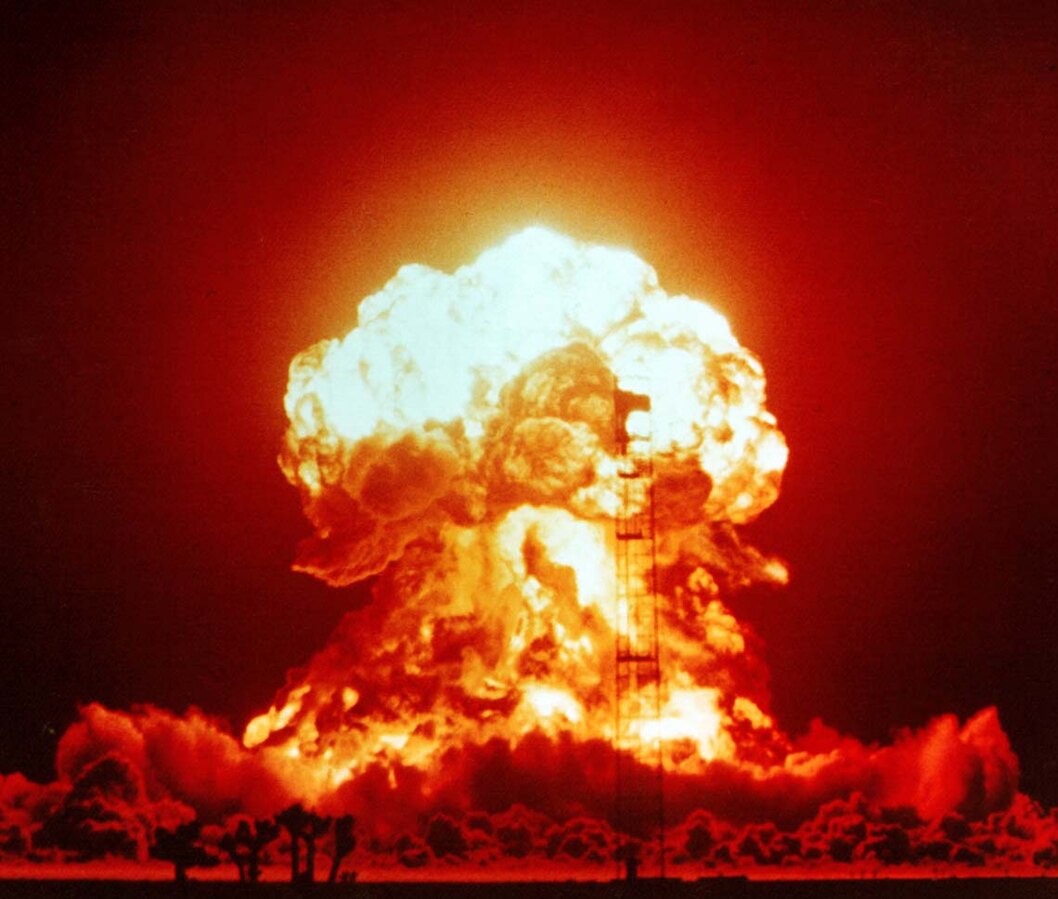

Il fungo atomico del test del 1953 negli Stati Uniti (Wikimedia commons)

Questo era esattamente lo scenario che l'uomo greco in generale e in particolare gli scrittori che ho citato volevano assolutamente evitare, tenendo sempre ben presente il monito del coro di Sofocle, che sento riecheggiare anche nelle parole dello studioso Manfredini, quando afferma che "l'avanzare della tecnica, secondo Anders, non è stato infatti accompagnato dalla necessaria evoluzione dei nostri sentimenti".

Leggi anche Anders, la tecnica batte l'uomo

Riproduzione riservata