La mano che scriveva alla rovescia

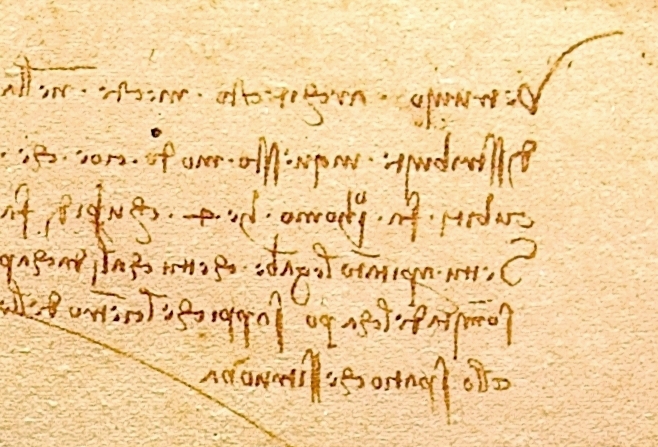

Esempio di scrittura "allo specchio" di Leonardo da Vinci, Gallerie dell'Accademia (Wikimedia commons)

Costretto a leggere davanti allo specchio

Mi sono accorto tardi che la mia mano sinistra scriveva. Ma non come fanno le mani addestrate. Scriveva al contrario. Le lettere uscivano rovesciate, come viste attraverso il vetro. All’inizio pensavo fosse uno scherzo del corpo, un refuso dell’inconscio. Poi ho preso uno specchio. L’ho messo davanti al foglio. Ho letto.

«Io sono la parte che non dici».

Scrittura con la mano mancina (cr. Mark Heeter Us Army Wikimedia commons)

Un brivido. Non tanto per il contenuto, quanto per il fatto che sapevo fosse vero. Non c’era nulla di strano in quella frase, eppure nessuno me l’aveva mai detta così. Io stesso non me l’ero mai detta così. Scrivere alla rovescia, capii, era come pensare per davvero. Non per convincere, non per farsi capire. Ma per sopravvivere.

Cominciò tutto in quella casa che mia moglie chiamava “l’angolo che ci resta”. Dopo la sua morte, l’angolo era diventato una stanza intera, poi la casa intera, poi me. Vivevo piegato sul tempo, sulle abitudini, sul mestiere. Ma la mano no. Lei non si era adattata. E da lì uscivano parole che non avevano avuto il permesso di nascere prima.

In paese

A Scicli, se cominci a parlare con la tua mano, ti offrono un caffè lungo e uno sguardo corto. Ma io non parlavo con lei: la lasciavo dire. E lei scriveva. Sempre al rovescio. Sempre in silenzio. Sempre verità che non avevo il coraggio di sentire da me stesso. Come se fossi stato solo un foglio che la vita aveva riempito senza chiedere.

Una volta scrisse: «Ogni tua rinuncia è una lettera non spedita». Un’altra volta: «Ti sei costruito per essere leggibile, ma non per essere vero». E poi ancora: «Tu non tremi: sei scosso da ciò che tieni fermo da troppo tempo».

Ogni frase era una ferita vecchia che veniva riaperta per cicatrizzarsi bene.

Panorama di Scicli (cr. trolvag Wikimedia commons)

Una mattina di vento, trovai un foglio sul tavolo della cucina. Non l’avevo lasciato io. Era un foglio strappato da un quaderno vecchio, uno di quelli che mia moglie usava per segnare le spese. La mia mano l’aveva trovato, scelto, scritto. Lo specchio mi restituì le parole: «Lei ti vede ancora, ma non dove ti guardi». E sotto, una firma piccolissima, quasi infantile: la parte vera.

Capii che non avrei mai potuto tornare a vivere come prima. Capii anche che quella mano non era ribelle, ma giusta. Era stata zitta per una vita intera, educata, piegata, utile. Poi, appena aveva avuto spazio, aveva cominciato a raccontarmi. E in quel racconto c’era tutto quello che avevo dimenticato.

Lo specchio

Cominciai a portare con me un piccolo specchio, piatto, senza cornice. Non per vanità, ma per verità. Ogni volta che la mano scriveva, io lo poggiavo accanto. E leggevo. A volte erano solo parole isolate: madre, colpa, giugno, vuoto. Altre volte intere lettere a persone che non avevo mai avuto il coraggio di cercare.

Mi accorsi, col tempo, che la mia mano sinistra era più giovane della destra. Non fisicamente: interiormente. Aveva conservato l’infanzia, lo stupore, la rabbia, la fame di dire. Era rimasta lì, bambina, ad aspettare che io smettessi di fingere. Non voleva vendetta. Voleva spazio. E io glielo diedi.

Juan Do, "Uomo allo specchio" (coll. De Vito Wikimedia commons)

Quando qualcuno mi chiedeva perché guardavo i fogli con uno specchio, rispondevo: «Sto cercando di leggermi senza i filtri». Alcuni ridevano. Altri tacevano. Una vecchia signora del paese, un giorno, mi sussurrò: «Io leggo il mio viso nei vetri rotti. È lo stesso». L’ultima frase che la mano ha scritto è rimasta lì, sul foglio.

Honoré Daumier "Attore in posa davanti allo specchio", National gallery (Wikimedia commons)

Dice: «Ora che sai leggere, scegli cosa vuoi scrivere». E io non ho ancora scelto.

L’attesa

Cominciai a notare anche un’altra cosa. La mano sinistra non scriveva sempre. Aspettava. Aspettava momenti precisi, quasi rituali. Dopo una telefonata difficile. Dopo aver guardato per troppo tempo il cielo da dietro la finestra. Dopo i sogni che non riuscivo a raccontare nemmeno a me stesso.

Una sera, per esempio, avevo ricordato il viso di mio padre — non quello delle foto, ma quello che aveva quando non parlava. La mano prese un foglio e scrisse: «Il silenzio di tuo padre ti ha insegnato a tacere anche da solo».

A piedi scalzi in camicia da notte (cr. Archives of Ontario Wikimedia commons)

Ero in pigiama, a piedi nudi, la casa era fredda. Ma quelle parole mi scaldarono. Come se fossero tornate da un viaggio lungo, e mi avessero finalmente trovato. Iniziai a collezionare quei fogli. Li tenevo in una scatola di latta, quella dei biscotti danesi che non mi sono mai piaciuti. Ogni foglio una voce. Ogni voce un me che avevo perduto.

Un giorno aprii la scatola e ci trovai un disegno. Una piccola mano stilizzata che stringeva la mia. Non lo avevo fatto io. O meglio, non io coscientemente. Cominciai allora a pensare che quella mano fosse una memoria separata. Una parte che non aveva mai smesso di vivere, anche quando io avevo smesso di sentire. Come un figlio immaginario che mi scrive lettere dal futuro. O un bambino che disegna nell’angolo mentre gli adulti litigano.

Il sogno

Una notte, mi svegliai con il cuore in gola. Avevo sognato mia moglie. Mi indicava qualcosa sul muro. Corsi in cucina. Accesi la luce. Sul tavolo c’era un nuovo foglio. Lo specchio mi restituì queste parole: «Non cercarmi dove sei solo. Cercami dove eri vero».

Piansi. Non con rumore. Non con teatralità. Piansi come si piange quando si scopre che il dolore non è finito, ma ha solo cambiato posto. Ora, ogni tanto, scrivo anch’io con la sinistra. Imito i suoi tratti. Le sue curve. Le sue pause. Non viene mai perfetto. Ma viene onesto. E mi accorgo che qualcosa sta cambiando: sto tornando ad ascoltarmi, piano piano, come si ascolta un violino da dietro una porta chiusa.

Velazquez, particolare da "Las meninas", Filippo IV e la moglie Maria Anna nello specchio", Prado (Wikimedia commons)

Forse la mia storia non finirà mai su un libro. Forse nessuno saprà della mia scatola di latta, del mio specchio, della mia mano. Ma se un giorno qualcuno, rovistando tra le mie cose, troverà quei fogli scritti al contrario, vorrei che facesse una sola cosa: li leggesse.

Li leggesse allo specchio. E se in mezzo c’è una frase che gli somiglia, che se la tenesse stretta. Perché può darsi che anche lui, anche lei, stia solo cercando di tornare dalla parte vera.

Riproduzione riservata