Beatrice, Laura e Fiammetta: semplicemente vive

Beatrice, Laura, Fiammetta nelle opere di Raffaello Sorbi, maestro preraffaellita e Dante Gabriel Rossetti (Wikimedia commons)

Tre donne della letteratura che non accettano il silenzio imposto

Ogni Rinascimento ha le sue muse. Prima ancora che l’umanesimo conquistasse le pagine, la letteratura italiana aveva già le sue tre stelle polari: Beatrice, Laura e Fiammetta. Tre presenze reali e insieme leggendarie, capaci di illuminare i versi dei poeti e di insegnare, senza parlare, cosa significa essere viste, desiderate, raccontate.

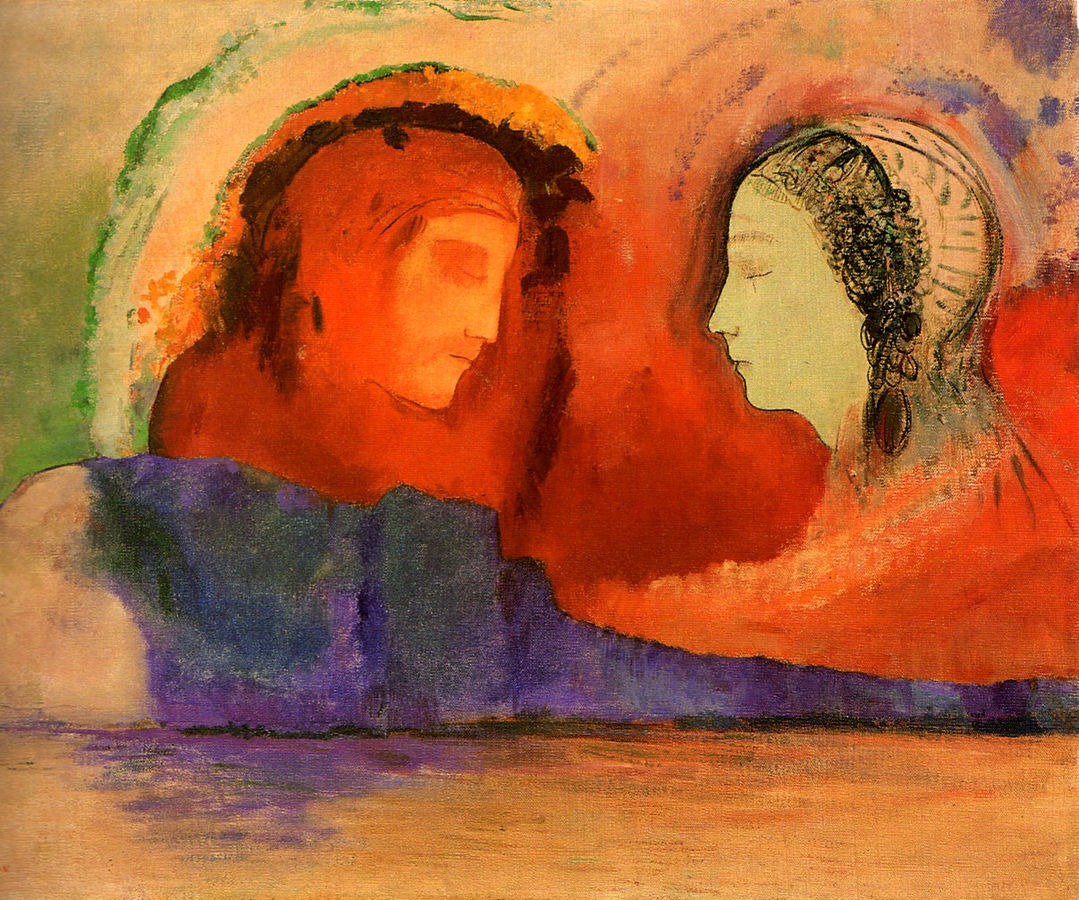

Odilon Redon, "Dante e Beatrice", 1914, Fujikawa Galleries (Wikimedia commons)

Sono figure che hanno attraversato secoli di carta e inchiostro, diventando archetipi dell’amore, del desiderio e della parola femminile, e che ancora oggi parlano alle lettrici e ai lettori di ogni generazione.

Beatrice

Beatrice – “colei che porta beatitudine”. Nella Vita Nova, Dante racconta il suo incontro con lei, il saluto, la grazia dei gesti, intrecciando esperienza reale e dimensione spirituale. Beatrice non è solo musa: è compagna, ispiratrice, luce morale e poetica. La sua presenza attraversa il racconto con una forza che trascende il tempo, illuminando la quotidianità con una beatitudine concreta e poetica, capace di guidare Dante verso la sua arte e la sua visione del mondo.

Vito d'Ancona, "L'incontro di Dante e Beatrice", 1861, collezione privata (Wikimedia commons)

Attraverso la sua figura, il poeta trasforma l’amore in un percorso di elevazione, dove il sentimento terreno diventa occasione di riflessione, bellezza e saggezza. La sua luce continua a risplendere per chiunque cerchi nella poesia un senso di armonia e contemplazione.

Laura

Laura, invece, è desiderio e distanza insieme, carne che brucia sotto il peso della tensione tra spirito e corpo. Nel Canzoniere, il suo silenzio diventa presenza potente: sembra guidare i versi e ispirare Petrarca, imponendo il ritmo della poesia attraverso la sua assenza. Il conflitto tra l’amore terreno e l’ideale spirituale si gioca tutto attraverso la sua figura, trasformando ogni parola in una danza tra desiderio e rifiuto, tra passione e devozione.

Marie Spartali Stillman, "Il primo incontro di Petrarca e Laura", 1816 (Wikimedia commons)

Laura è insieme musa e misura: la sua lontananza, il suo rifiuto silenzioso, fanno emergere la profondità dei sentimenti del poeta, spingendolo a trasformare il desiderio in arte e riflessione. Nel silenzio di Laura, la poesia trova la sua forza e la sua tensione, insegnando ancora oggi come l’assenza possa diventare potente presenza.

Fiammetta

Fiammetta, a differenza delle altre due, assume nella narrazione di Boccaccio un ruolo più vicino a quello di narratrice delle proprie vicende: le sue emozioni e riflessioni emergono attraverso il racconto, e in questo senso “prende voce” all’interno della storia. Non è più soltanto oggetto della scrittura altrui, ma presenza attiva che racconta ciò che sente, ama e soffre.

Marie Spartali Stillman, "Fiammetta singing", 1879 (Wikimedia commons)

Con lei l’amore smette di essere un culto e torna a essere esperienza: fragile, carnale, vera. La sua forza risiede proprio nella capacità di diventare narratrice di se stessa, incarnando un modello di soggettività femminile che anticipa molte figure letterarie moderne. In questa fragilità si nasconde la prima forma di libertà, quella di chi osa farsi vedere e ascoltare, sfidando regole e convenzioni del proprio tempo.

In viaggio

Beatrice, Laura, Fiammetta: tre tappe di un viaggio che va dalla devozione alla voce. Dalla donna che salva alla donna che parla. Forse non erano né sante né amanti, ma tre specchi in cui gli uomini hanno cercato di guardarsi. E intanto, senza volerlo, hanno consegnato alla letteratura tre archetipi dell’eterno femminile: l’idea, il rifiuto, la parola.

Marie Spartali Stillman, "The last sight of Fiammetta", 1878 (Wikimedia commons)

Ognuna di loro, con modalità diverse, mostra come il desiderio, la distanza e la narrazione possano diventare strumenti di potere e presenza, anche quando il contesto sociale tendeva a ridurre la donna a figura silenziosa o simbolica. Oggi le loro voci continuano a parlare.

Ogni volta che una donna prende la parola — scrive, sceglie, desidera o ride — la loro storia si rinnova. La beatitudine di Beatrice vive in chi cerca un linguaggio nuovo per l’amore. Il silenzio fiero di Laura abita chi non accetta di essere tradotta. La voce ardente di Fiammetta risuona in ogni donna che racconta se stessa senza chiedere permesso. Sono figure che, pur nate in epoche diverse, condividono una capacità di trasformare il sentimento e la presenza femminile in materia viva della letteratura, insegnando ancora oggi a non accettare la cancellazione o il silenzio imposto.

Dante Gabriel Rossetti, "The salutation of Beatrice", 1859 (Wikimedia commons)

Non serve decidere se fossero muse, angeli o amanti. Erano vive. E in un tempo che preferiva le donne mute e angeliche, essere vive – con i propri desideri, i propri silenzi e le proprie parole – era già la più scandalosa delle rivoluzioni. Il loro esempio ci ricorda che la vita stessa, raccontata e sentita, è già un atto di coraggio e libertà, e che la letteratura non è mai stata così potente come quando lascia parlare le donne.

Riproduzione riservata