Virginia Woolf, non solo un'icona

Roger Fry, ritratto di Virginia Woolf, 1917 (Wikimedia commons)

Il valore letterario pari all’impegno femminista

C’è una domanda che torna spesso quando si parla di Virginia Woolf: il suo valore letterario è autentico o è stato ingigantito dal suo femminismo e dalla fine tragica che l’ha trasformata in mito? Troppo spesso Woolf viene ricordata solo come simbolo: fragile e ribelle, vittima di un mondo patriarcale che non le ha lasciato spazio. Ma fermarsi qui significa perdere la sostanza della sua opera.

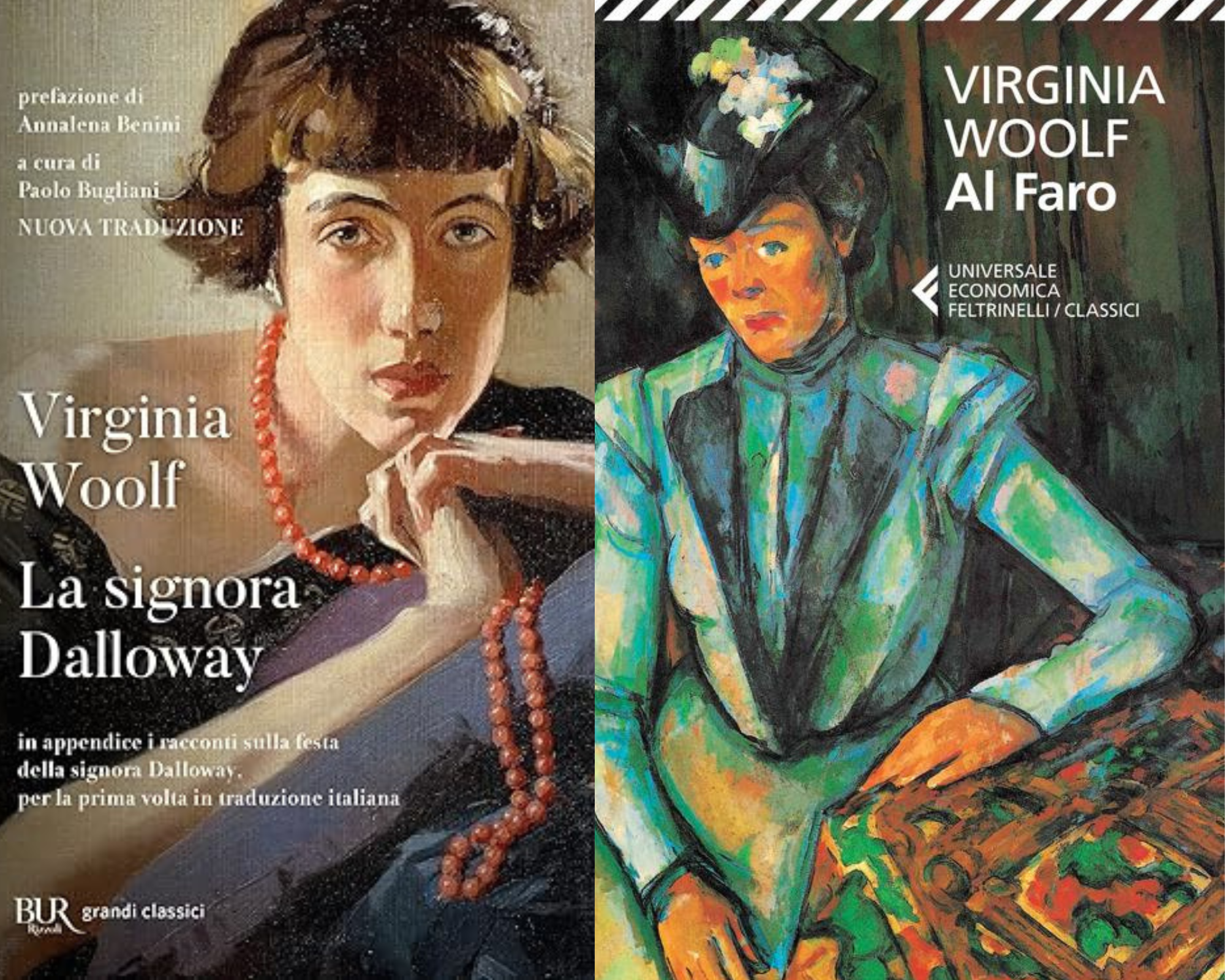

Nei suoi romanzi – da La signora Dalloway a Al faro, fino a Orlando – ha inventato un modo nuovo di raccontare. Con lo stream of consciousness, il flusso di coscienza, ha dato voce a ciò che normalmente resta invisibile: pensieri taciuti, attimi sospesi, la vita interiore che scorre sotto la superficie delle cose. Non un esercizio sterile, ma un modo per mostrare la complessità dell’animo umano.

"La signora Dalloway" e "Al faro" nelle edizioni Rizzoli e Feltrinelli

La scrittura woolfiana, musicale e delicata, trasforma il quotidiano in esperienza universale e rende palpabile la fragilità, i desideri e i dubbi dei personaggi. In Al faro, ad esempio, i minuti si dilatano fino a diventare introspezione pura, mostrando come il tempo psicologico possa distaccarsi dal cronologico e rivelare la profondità dei sentimenti. In Orlando, invece, Woolf gioca con la storia e l’identità, esplorando il fluire del tempo e i limiti imposti dal genere, anticipando temi ancora oggi di grande attualità.

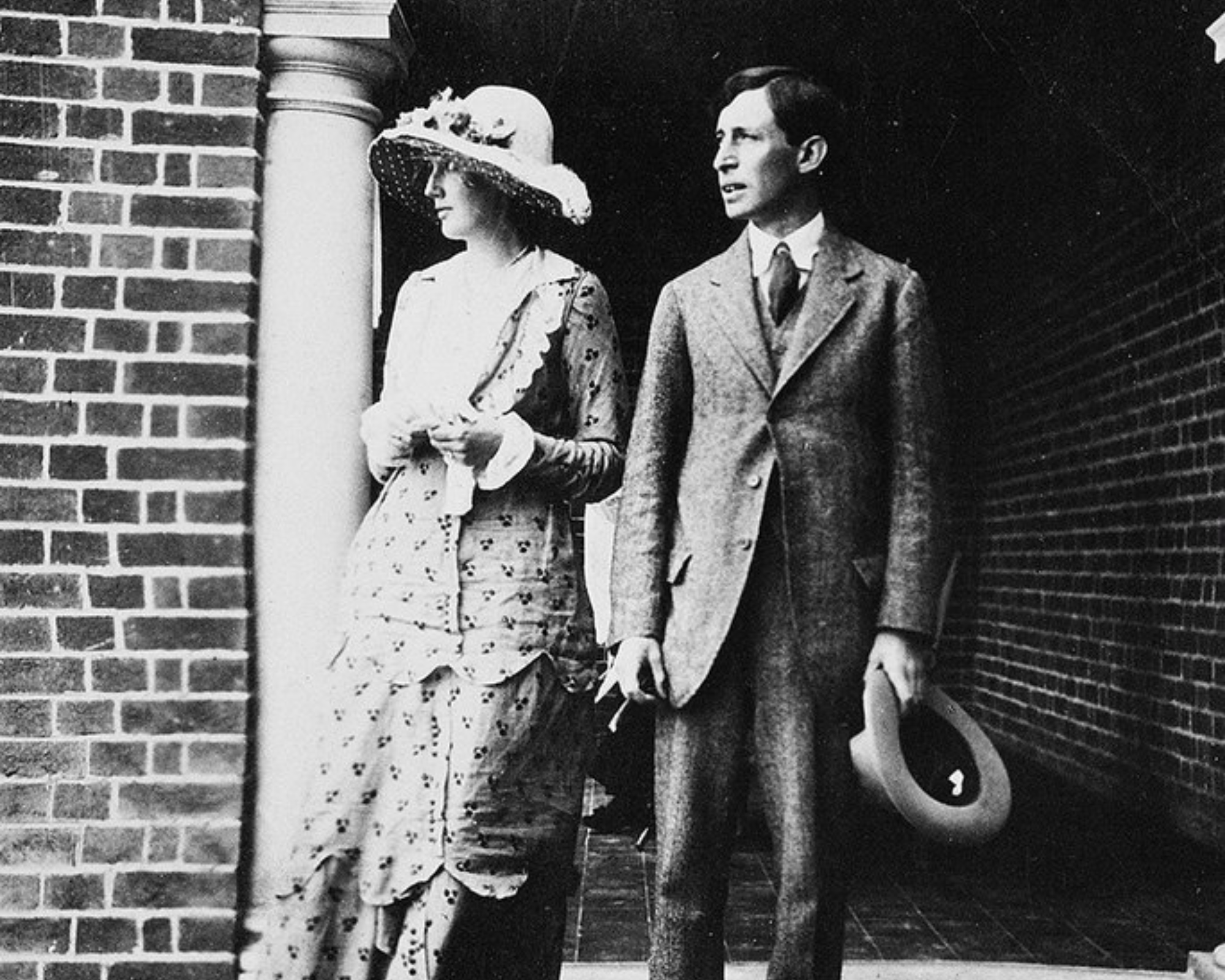

Il contesto culturale in cui nasce questa voce è fondamentale. Woolf fa parte del Bloomsbury Group, un circolo di intellettuali e artisti londinesi che cercava libertà morale e creativa, sfidando la rigida società vittoriana. Le discussioni con filosofi, pittori e scrittori del gruppo influenzano la sua visione dell’arte, della letteratura e della condizione femminile.

Virginia con Leonard Woolf prima delle nozze, 1912 (Wikimedia commons)

È dentro questo ambiente aperto e sperimentale che Woolf sviluppa la capacità di coniugare innovazione stilistica e impegno sociale, mostrando che la scrittura può essere un atto di libertà e riflessione politica.

L’Inghilterra del suo tempo resta profondamente patriarcale. Le donne ottengono il diritto di voto parziale nel 1918 e solo nel 1928 raggiungono la piena parità elettorale. Ma la legge non basta a cambiare la realtà quotidiana: istruzione, lavoro e cultura sono ancora pieni di barriere. È in questo clima che nasce Una stanza tutta per sé, il saggio più celebre di Woolf.

"Orlando" e "Una stanza tutta per sé" editi da Feltrinelli

Lì afferma che per scrivere servono indipendenza economica e uno spazio proprio, chiuso a chiave. Non è solo una richiesta pratica: è un gesto simbolico, una rivendicazione di libertà che supera i limiti della sua epoca.

La sua vita si interrompe nel marzo del 1941, quando decide di togliersi la vita gettandosi nel fiume Ouse, vicino alla sua casa nel Sussex. Dopo anni di sofferenza psichica, lascia una lettera al marito Leonard. Quel gesto doloroso ha contribuito a scolpire il mito della scrittrice fragile e tormentata. Ma ridurre Woolf alla sua morte significa dimenticare il cuore della sua opera: una scrittura che resta viva e necessaria ancora oggi.

Ritratto fotografico di Virginia Wolff (cr. Harvard theater collection Houghton library Wikimedia commons)

Il valore letterario e quello simbolico non si escludono, ma si rafforzano a vicenda. Senza il suo impegno femminista, la scrittura non avrebbe avuto la stessa urgenza; senza la scrittura, il suo pensiero non avrebbe avuto la stessa forza. Woolf ha aperto la strada a generazioni di scrittrici, da Sylvia Plath a Natalia Ginzburg e Elsa Morante, mostrando che la narrativa può essere strumento di libertà e indagine interiore.

La sua influenza non è solo stilistica: è simbolica, culturale, universale. Le sue pagine parlano di fragilità, desiderio, tempo che passa e ricerca di senso, temi che appartengono a tutti, uomini e donne. Leggerla significa guardare il mondo da un’angolazione nuova, decentrata, più autentica.

Busto di Virginia Woolf realizzato da Stephen Tomlin a Monk's house (cr. Oliver Mallinson Wikimedia commons)

Oggi, a oltre ottant’anni dalla sua morte, la voce di Woolf resta straordinariamente contemporanea. La sua attenzione alla soggettività e alla marginalità anticipa molte questioni del femminismo moderno e della letteratura contemporanea, dal diritto all’autonomia emotiva all’analisi delle gerarchie sociali. I suoi romanzi continuano a essere letti e studiati, perché parlano di ciò che non cambia: la condizione umana, la complessità dei legami e la necessità di uno spazio per pensare e creare.

Leggerla oggi significa mettersi in dialogo con chi è diverso da noi, confrontarsi con la diversità dei pensieri e dei vissuti, e imparare a guardare la realtà da più prospettive. E allora, Woolf è una scrittrice “per donne”? La risposta è no, o meglio: non solo.

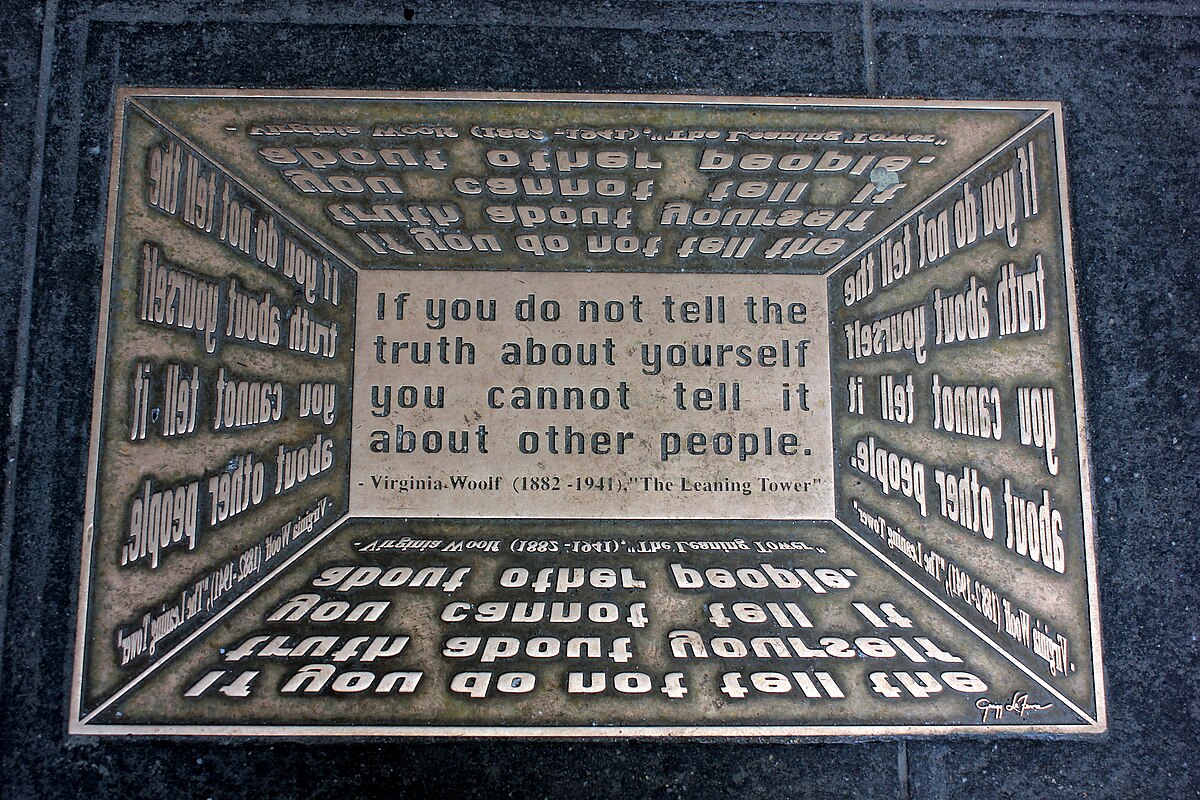

Il bronzo con un aforisma di Virginia Woolf sulla Library Walk a New York (cr. Lesekreis Wikimedia commons)

Certo, la sua voce nasce dall’esperienza femminile e dalla rivendicazione di uno spazio negato, ma il nucleo profondo della sua opera riguarda l’umano nella sua interezza. Gli uomini che si accostano ai suoi libri scoprono un mondo che non li mette al centro, ma che proprio per questo li invita a spostarsi, a guardare la realtà da un’altra prospettiva. Forse è proprio qui il segreto della sua attualità.

Virginia Woolf non appartiene solo alla storia del femminismo, ma a quella della letteratura. È insieme testimone del femminile e scrittrice universale, capace di dare voce a quella parte nascosta della vita che altrimenti resterebbe silenziosa.

Riproduzione riservata