Boccaccio, uomo del nostro tempo

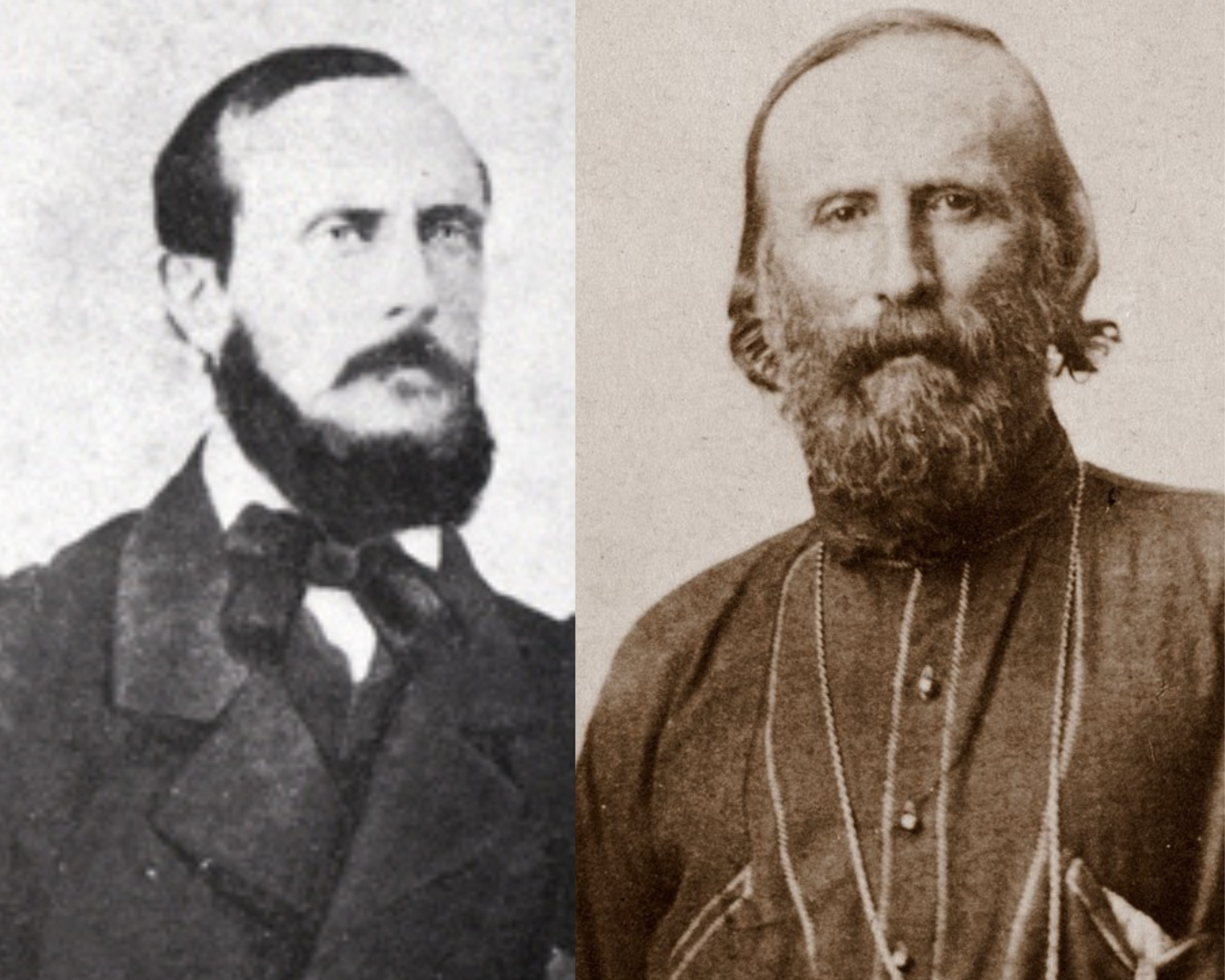

Antonio Simonazzi "I novellieri del decamerone", 1863 (Galleria civica di Modena Wikimedia commons)

La sua modernità a 650 anni dalla morte

Ricorre quest’anno il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, eppure le sue storie non sono mai state così vive. A distanza di sette secoli, il padre del Decameron continua a sorprenderci: ironico, arguto e incredibilmente moderno, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Se pensate a dame e cavalieri o a letture scolastiche noiose, ripensateci: Boccaccio sa parlare ancora oggi alla nostra quotidianità, con leggerezza, astuzia e un’ironia che non perde colpi.

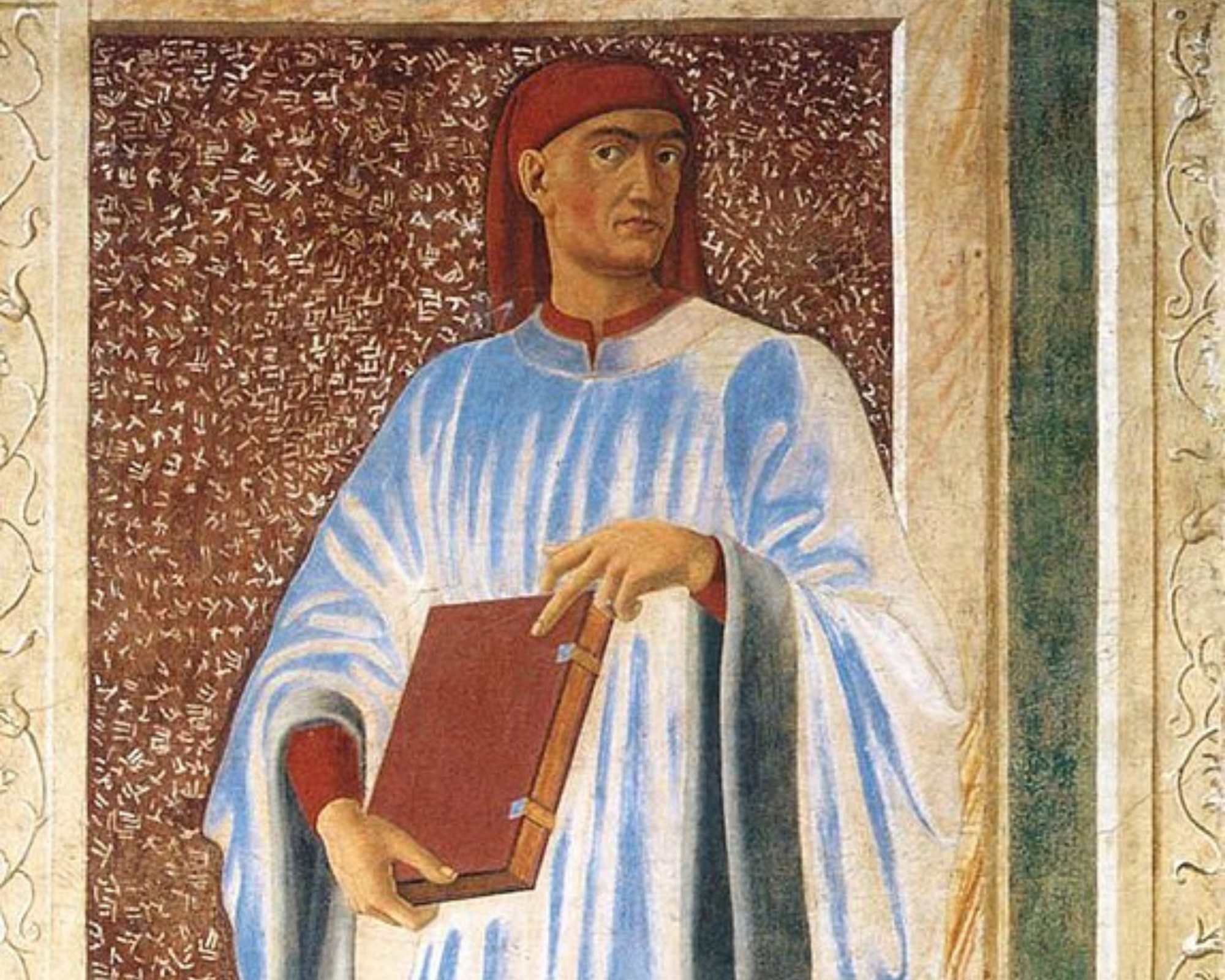

Boccaccio nell'opera di Andrea del Castagno (web gallery of art Uffizi Wikimedia commons)

Boccaccio nell'opera di Andrea del Castagno (web gallery of art Uffizi Wikimedia commons)

La modernità boccacciana emerge già dalla scelta del volgare, anziché del latino, per rendere le sue novelle accessibili a un pubblico ampio. Il Decameron, concepito come evasione dalla Firenze devastata dalla peste del 1348, racconta di dieci giovani che si rifugiano in campagna e si raccontano cento novelle.

Decameron

Più che intrattenimento, queste storie creano una comunità narrativa, dove il racconto diventa strumento di riflessione sulla vita quotidiana. La struttura stessa del testo, alternando comicità, colpi di scena e spunti morali, anticipa tecniche che saranno fondamentali nella narrativa moderna.

L'ortolano del convento dal Decameron di Pasolini (cr. Delli Colli Wikimedia commons)

L'ortolano del convento dal Decameron di Pasolini (cr. Delli Colli Wikimedia commons)

L’ironia è il tratto che più sorprende il lettore contemporaneo. Nobili, ecclesiastici, mercanti, mariti gelosi e mogli astute: nessuno sfugge al suo sguardo. Masetto da Lamporecchio, che si finge muto per lavorare in un convento e finisce al centro dei desideri delle monache, o Calandrino, convinto di poter diventare invisibile grazie a una pietra magica, restano esempi di comicità universale, moderna e immediata.

Ninetto Davoli e Angela Luce, Andreuccio e Peronella nel Decameron di Pasolini (cr. Gawain 78 Wikimedia commons)

Ninetto Davoli e Angela Luce, Andreuccio e Peronella nel Decameron di Pasolini (cr. Gawain 78 Wikimedia commons)

Altre novelle, come quella della vedova che inganna il mercante geloso o della serva che ribalta le regole del convento, confermano quanto il riso boccacciano non sia mai fine a sé stesso, ma serva a rivelare verità profonde sulla società e sulla natura umana.

Anche l’approccio all’amore e al desiderio sottolinea la modernità di Boccaccio. I sentimenti non sono idealizzati o limitati a una dimensione spirituale: le passioni vengono mostrate con naturalezza, con un tocco di malizia, restituendo la loro complessità e umanità. L’amore diventa esperienza completa, che comprende la sfera emotiva e quella corporea, anticipando riflessioni ancora oggi attuali sulla libertà dei sentimenti. I personaggi, con i loro difetti e le contraddizioni, risultano sorprendentemente vicini al lettore moderno.

Gli altri giganti

Rispetto a Dante e Petrarca, le “altre due corone” della letteratura italiana, Boccaccio occupa un ruolo unico. Dante è la voce solenne della meditazione filosofica e del destino dell’anima, con un registro elevato e una visione trascendente del mondo. Petrarca, invece, è l’introspezione dell’animo e l’idealizzazione dell’amore, raffinata e malinconica, spesso concentrata sull’io e sui sentimenti privati.

Giorgio Vasari, "Gli umanisti" Dante, Petrarca, Boccaccio, Cino da Pistoia, Cavalcanti, Guittone d'Arezzo, 1544 (Wikimedia commons)

Giorgio Vasari, "Gli umanisti" Dante, Petrarca, Boccaccio, Cino da Pistoia, Cavalcanti, Guittone d'Arezzo, 1544 (Wikimedia commons)

Boccaccio rovescia tutto questo: mescola divertimento e acutezza sociale, leggerezza e osservazione attenta della realtà, facendo della risata un’arma di critica e un ponte tra autore e lettore. La sua ironia non si limita a far sorridere: scandisce verità sociali e umane, rendendo l’arte narrativa immediata e profondamente godibile.

La novella di Caterina di Valbona dal Decameron di Pasolini (cr. Delli Colli Wikimedia commons)

La novella di Caterina di Valbona dal Decameron di Pasolini (cr. Delli Colli Wikimedia commons)

Molti episodi del Decameron risultano ancora oggi irresistibili: il furbo che aggira le regole, il credulone che si lascia ingannare, la donna astuta che sovverte le aspettative sociali, o la monaca che sorprende tutti con un colpo di genio. I secoli non hanno scalfito la freschezza delle sue storie, che continuano a far ridere e a far riflettere, mostrando quanto l’astuzia, l’ingegno e il desiderio siano intrinsecamente parte della natura umana.

Certaldo, la casa a torre di Boccaccio (cr. Etienne Wikimedia commons)

Certaldo, la casa a torre di Boccaccio (cr. Etienne Wikimedia commons)

Il 650° anniversario della morte, che ricorre il 21 dicembre, non è solo un momento per celebrare un grande autore del passato: è un’occasione per riscoprire la sua modernità sorprendente. Le sue novelle parlano ancora oggi al lettore con ironia, intelligenza e vivacità, dimostrando che la letteratura può divertire, emozionare e insegnare allo stesso tempo. Boccaccio resta così un maestro insuperabile del racconto, capace di sorprendere e far sorridere chi apre il Decameron.

J.W.Waterhouse "Una novella del Decameron", 1916 (cr. Lady lever art gallery Wikimedia commons)

J.W.Waterhouse "Una novella del Decameron", 1916 (cr. Lady lever art gallery Wikimedia commons)

Dalle beffe geniali ai colpi di scena irresistibili, dalle passioni maliziose alla sottile critica sociale, è l’autore che sa unire leggerezza e profondità, intrattenimento e riflessione. In un mondo in cui Dante invita alla contemplazione e Petrarca all’introspezione, Boccaccio ci ricorda che ridere e pensare non sono affatto contraddittori, ma complementari. La sua modernità non è solo storica: è vivace, diretta e attuale, capace di parlare a ogni lettore, oggi come nel passato, con ironia, intelligenza e la gioia del racconto che non tramonta mai.

Leggi anche Decameron: Pasolini come Giotto

Riproduzione riservata